- Column

- DXのラストワンマイルを支えるAI-OCR

眠れる紙の文書を“宝の山”に変える「AI OCR文字認識サービス」

DXを支えるデータ活用の基盤づくりを推進

- 提供:

- 東芝デジタルソリューションズ

東芝グループの東芝デジタルソリューションズは過去50年以上にわたりOCR(光学文字認識)技術の開発に取り組んできた。近年はAI(人工知能)技術を組み合わせたAI-OCR技術を開発し、クラウドサービス「AI OCR文字認識サービス」として提供している。同社でAI-OCR事業を推進するキーパーソンに、AI-OCR市場の現状や、同社サービスの強みなどについて聞いた。(文中敬称略)

「DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みが進み、データ活用への期待やニーズが高まる中で“紙”に対する意識が変わってきています。受発注伝票や申込書など日常的に扱う業務帳票はもちろん、過去の文書や記録などもOCR(光学文字認識)によりデータになり、データ活用の対象になります。紙は今『埋もれる宝の山』だと呼ばれるほどです」--。東芝デジタルソリューションズICTソリューション事業部 データ事業推進部 新規事業開発担当 参事の大石 一郎 氏は、こう話す(写真1)。

アナログ情報の筆頭とも言える紙への関心が高まっている背景には、業務内容が高度化する一方で昨今の人手不足から、これまで以上の自動化が求められていること、AI(人工知能)技術の進化によりOCRの認識率が高まっていることなどがある。

もう1つの理由として大石氏は「RPA(Robotic Process Automation)の普及があります」と説明する。「定型業務の自動化が図れるツールとしてRPAが普及し、紙の状態で管理されている情報が業務プロセスを分断していることが改めて明確になったのです。その紙をOCRによりデータ化すれば、業務プロセスがつながり、より広範囲での自動化が可能になる」(同)からだ。

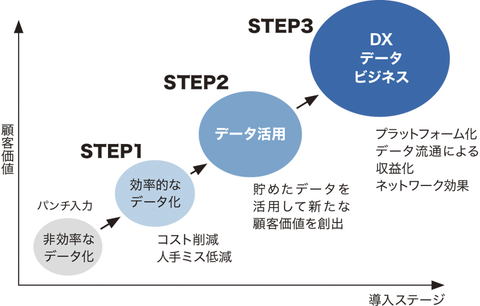

そうしたきっかけから紙の情報のデータ化が進めば、データの活用が加速し、ひいてはDXによる新たなビジネスの創出につながっていく(図1)。

過小評価されているOCR、その普及を阻む3つの要因

それほど有力なツールであるOCRだが、「多くの企業がOCRの導入に二の足を踏んでいるのが実状です。当社が最近実施した調査では、保険業では約半数の企業がOCRを導入していますが、その他の業界では40%程度、介護や社会インフラ、医療の業界では30%未満です」と、同社ICTソリューション事業部 データ事業推進部 新規事業開発担当 主任の田中 遼平 氏は指摘する(写真2)。

現場で紙を取り扱う頻度や量は業界ごとに違いはあるとはいえ、どの業界でも一定量の紙を扱っているはずだ。そこでは、紙の情報を手作業でシステムに入力する業務が発生し、業務効率を悪化させている。それでも多くの企業がOCRの導入に消極的な理由として、田中氏は次の3点を挙げる。

(1)文字認識精度を巡る要因 :過去にOCRを導入した際に、その認識精度が実用レベルに達していないと判断したが、今も同程度の精度だと思い込んでいる

(2)人材・文化を巡る要因 :社内にIT導入に詳しい人員がおらず、OCRによる業務効率化の議論が前に進められない

(3)費用対効果を巡る要因 :OCRの導入効果を「データ入力作業の負担削減」だけで想定・議論しており、費用対効果が低いと判断している

これらの要因に対し田中氏は、「現在のOCRは『AI-OCR』と呼ばれるようにAI技術の活用が進んでいます。結果、認識率が高まり、実用レベルの精度が出せるようになりました。そうしたAI-OCRの機能を当社は、クラウドサービス『AI OCR文字認識サービス』として提供することで導入・活用への特別なITスキルを不要にしています。ITに詳しい人員が不足していても業務効率化の最初の一歩として導入いただけるでしょう。一度、サービスを試していただければ、OCRに対する認識はガラリと変わるはずです」と力を込める。

大石氏も「まずはデータ入力作業の削減からであっても、紙の情報がデータ化できれば、業務プロセスの自動化や見直し、データ活用へとつながっていくなど、想定以上の費用対効果を得られるはずです」と補足する。