- Column

- 生成AIで理想のCX(顧客体験)を実現する

顧客とのやり取りやオペレーターの暗黙知などをデジタル化

VoC(顧客の声)を生成AIが企業成長の“宝”に

従来型AIと生成AIの技術的な違い

CX領域ではこれまでも、機械学習(Machine Learning)や深層学習(Deep Learning)といったAI技術が活用されてきた。それら技術と生成AI技術では何が違うのだろうか。

生成AIの基盤技術は機械学習/深層学習である。だが、両者の差を生んでいるのは、それらに加えてLLMやRAGといった技術を利用することで精度や品質を高めている点だ。LLMに代表されるAIモデルは日々進化しており、大規模化が進む一方で、より少ないパラメーター数のSLM(Small Language Model:小規模言語)の開発も進む。業務・業種別の特化型への利用を想定する。

このように生成AIは従来型AIから発展したものであり、テキストや画像、音声、音楽、映像などの情報を自律的に生成できる。総務省が2024年3月に公表した『デジタルテクノロジーの高度化とその活用に関する調査研究』は、代表的な生成AIサービスとして、言語生成、画像・動画生成、音声・音楽生成などを挙げている。

言語生成AI :記事の作成や文章の翻訳など。具体的なサービスには「ChatGPT」 「Bard」 「Bing Chat」 「Copilot」などがある

画像・動画生成AI :画像や動画を含む広告やポスター、Webデザインの作成など。具体的なサービスには「Stable Diffusion」「Midjourney」「Adobe Firefly」「DALL-E」などがある

音声・音楽生成AI :声のサンプルから台詞や言語を生成したり、プロンプトから楽曲や効果音を生成したりする。具体的なサービスには「Notevibes」「CoeFont」「AIVA」などがある

現状は、これらの生成AIを用途に応じて選択・組み合わせて利用している。ただ近年は、テキストや音声、画像など複数種のデータを処理できるマルチモーダル化も進む。また生成AI技術を使って、人の代わりに情報を収集したりタスクを実行したりできるAIエージェントの開発・提供が始まっており、市販のPCやスマートフォンへの標準搭載も広がっている。

今後も、LLMやSLM、RAGといった技術の進化や、マルチモーダル化やAIエージェント対応などが相まって、CX領域における生成AI活用も大きく進展していくだろう。

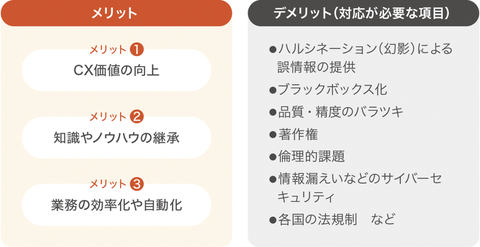

CX領域で生成AIを利用するメリットとデメリット

ユースケースにみてきたように、CX領域で生成AIを利用するメリットは大きく3つに整理できる(図2)。

メリット1:CX価値の向上

経営学者のバーンド・H.シュミット氏は著書『経験価値マネジメント』において、CX価値の構成要素として、(1)感覚的価値:Sense、(2)情緒的価値:Feel、(3)知的価値:Think、(4)行動などにかかわる価値:Act、(5)社会的経験価値:Relateの5つを挙げている。

つまり五感を刺激する体験や感情への訴求、知的好奇心を満たせる体験などが重要だということだ。生成AIは、顧客一人ひとりにパーソナライズされたコンテンツの生成や、マルチモーダルでのデータ処理、新奇なアイデアの創出やヒントの提示などに対応できる。従来のITでは実現できなかったCX価値を提供できる可能性がある。

メリット2:知識やノウハウの継承

CXにかかわる業務は、現場での経験や固有のノウハウ/ナレッジが求められる。それは同時に属人化しやすいと言える。優れた接客担当者や商品担当者、マーケティング担当者、データ分析担当者などの暗黙知を生成AI技術を使って形式知化することで、現場の経験やノウハウの利用が可能になり、昨今の人材不足や技術継承といった課題に役立てられる。

メリット3:業務の効率化や自動化

接客や営業、マーケティング、それに関わるデータ分析やアプリケーション開発など多くの業務においては人手不足が深刻化しており、社員一人ひとりの業務効率化と生産性向上が不可欠になっている。生成AIは、ITや従来型のAIや自動化ツールなどでは難しかった業務の省力化・自動化に大きく貢献できる技術である。

一方でデメリットとしては、AI技術に対し一般に指摘されている課題への対応がある。具体的には、ハルシネーション(幻影)による誤情報の提供や、ブラックボックス化、品質・精度のバラツキ、著作権、倫理的課題、情報漏えいなどのサイバーセキュリティ、各国の法規制などへの対応である。

CX領域では特に、顧客データを取り扱うことによるデータのセキュリティやガバナンスは非常に重要な取り組みになる。