- Column

- 生成AIで理想のCX(顧客体験)を実現する

顧客とのやり取りやオペレーターの暗黙知などをデジタル化

VoC(顧客の声)を生成AIが企業成長の“宝”に

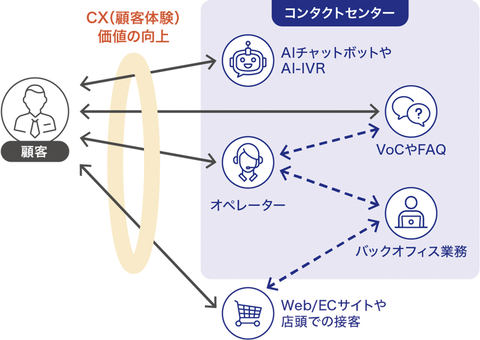

生成AI(人工知能)技術を業務に活用する取り組みが活発化している。なかでも注目を集めるのがCX(Customer Experience:顧客体験)の向上につながる領域での活用だ。コンタクトセンターにおけるオペレーター支援や、チャットボットやFAQ(Frequently Asked Questions:よくある質問と答)などによる顧客への回答精度の向上などが期待される。VoC(Voice of Customer:顧客の声)のテキストデータ化によるCRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)システムなどとの連携も進む。

AI(人工知能)技術の急速な進展は、さまざまなシステムのあり方を変えようとしている。中でも生成AI技術の登場により、AI活用の取り組みに拍車がかかっている。その牽引役の1つになっているのがCX(Customer Experience:顧客体験)の向上につながる領域である。

コスト削減からCX向上へのシフト

進展著しい生成AIが今後、どのような展開を見せるのかは予想が難しい。だが次の2つのトレンドは確実に進んでいくだろう。

トレンド1:コスト削減から売り上げ拡大へのシフト

コスト削減のためのツールとしてだけではなく、CS(Customer Satisfaction:顧客満足)やLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)、顧客ロイヤリティを高めビジネスを拡大するためのツールとして活用されていく。例えばAIチャットボットの位置付けは、業務効率化の視点からCX価値の方向へと移り始めている。

トレンド2:形式知化や自動化による人の業務の代替

CX領域では、顧客対応など人が担うしかない業務が少なくない。熟練者の経験やノウハウも属人化しがちだ。生成AI技術により属人化した暗黙知の形式知化が進み、その継承が容易になっていく。AIエージェント/AIコンシェルジュの製品化により各種業務の自動化が進んでいく。

これらトレンドを背景に生成AI市場の拡大が見込まれている。富士キメラ総研が2024年12月に発表した調査によれば、2028年度の国内市場規模は2023年度比で12.3倍の1兆7397億円になる。注目市場としてAIチャットボットを挙げ、より汎用的な対話型AIとしての活用が広がるとする。調査会社のIDC Japanも2024年11月に発表した生成AI市場の調査において、CX領域での自然言語ボットや音声/画像生成などへの利用が広がるとしている。

CX領域における生成AIのユースケース

生成AI技術のCX領域への適用先は非常に多岐にわたる。CX領域における生成AIのユースケースのいくつかをみてみよう(図1)。

AIチャットボットやAI-IVR

AIチャットボットに生成AI技術を適用すれば、汎用的な問い合わせ対応だけでなく、LLM(Large Language Model:大規模言語モデル)やRAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)により、自社内に蓄積されたナレッジやノウハウを組み込み、より正確で文脈に応じた回答を返せるようになる。顧客の質問の意図を正しく理解して回答したり、以前の回答内容を前提にした自然な流れで回答したりが可能になる。

例えばセブン銀行は従来のチャットボットを生成AI技術を使ったAIチャットボットに刷新し、電話による対応比率を50.1%から28.7%に減少させている。この間、AIチャットボットの対応件数は6万件から26万件にまで増加したという。

AI-IVR(Interactive Voice Response: 音声自動応答システム)であれば、音声認識率が向上し、対話型での、より自然な進行が可能になる。音声ガイダンスの選択やアンケートへの回答などを、プッシュボタン操作から音声による操作に切り替えたり、音声認識により顧客を特定し、一人ひとりに合わせた対応をしたりができる。

VoCやFAQ

AIチャットボットやAI-IVRを実現したり、オペレーターが参照するデータになるVoCやFAQを獲得・構築したりが容易になる。VoCとしては電話で受けた顧客の音声を認識しテキストデータ化ができるからだ。テキスト化の精度が高くなっただけでなく、要約や翻訳も可能なことから、人がチェックする手間を減らしながらVoCやナレッジベースの構築ができる。

そこからFAQ(Frequently Asked Questions:よくある質問と答)を整備したり、RAGにより自社ノウハウを組み込んだりも容易になる。従来は先にFAQなどを用意し、それを学習させてAIモデルを構築する必要があった。

内容の充実や制度を高めたVoC/FAQを生成AIで検索し、問い合わせ内容に最も適した回答文を生成し、オペレーターを直接的に支援することもできる。

Web/ECサイトや店頭での接客

WebサイトやEC(電子書籍)サイトにおいては、商品情報の作成や販促施策の企画・実行などに生成AIの活用が進む。商品画像の一部を画像生成AIで生成し、ブランドイメージに合致する画像を作るなどだ。ECサイト上で実店舗にいるかのような接客体験を提供しようとする取り組みもある。

Web/ECサイトでの生成AI技術利用が進むのが観光案内だ。インバウンド需要の高まりを受け、翻訳や通訳、要約といった用途での利用が進む。例えばLINEヤフーは、同社の検索サービス「Yahoo!検索」において、観光スポットのクチコミを生成AIで要約して表示する機能を2024年から提供している。評価が高い点や、訪問時に留意すべき点などを抽出する。

実店頭での接客にも利用できる。「グローバルワーク」や「ニコアンド」などのブランドを展開するアダストリアは、店舗スタッフがVoCを簡単に記録・共有できるように、店頭での顧客との対話内容をテキストデータ化して蓄え、そのデータの分析に取り組んでいる。

ヤマトホールディングスは多言語対応した生成AIキャラクターを使った訪日観光客対応の実証実験を羽田空港で実施した。生成AIキャラクターをデジタルサイネージに表示し、空港施設や鉄道利用、宅急便の発送、手荷物の一時預かりなどを案内する。旅行者の快適さの向上と施設スタッフの業務負荷軽減を目指す。

バックオフィス業務

生成AIはバックオフィス業務での活用も進む。顧客情報の分析や商品ブランディング、販促施策の立案や実行、アフターサポート、顧客満足度やLTVの向上などである。

バックオフィス用機能は、CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)システムなどに組み込まれ始めてもいる。具体的には、営業メールや販促メールの作成、顧客とのやり取りの要約や翻訳、マーケティングやカスタマーサービスにおける業務支援、各種レコメンドなどだ。

多くは業務効率を高めるための機能だが、顧客体験を直接的に高めるための取り組みもある。例えば、RAGの性能を高めるエンベディング(埋め込み)モデルを使って、顧客の行動データをベクトル化して分析したり、商品にメタデータやタグを自動で付与し顧客の検索性を高めたりである。