- News

- 共通

生成AIの活用取り組みは効果が期待を下回り失速感、PwC Japan調べ

「生成AIの活用において、日本は既存業務のコスト削減に注力しているのに対し、米国は成長の原動力だと捉えている」−−。こんな調査結果をPwC Japanグループが発表した。初動こそ早かった日本企業だが、その活用方法において大きな違いがあることが浮き彫りになった。

PwC Japanが実施した『生成AIに関する実態調査2024』は、日米の売上高500億円以上の企業・組織における生成AIの活用実態に関する調査。課長職以上の従業員を対象に、日本では2024年4月上旬に912人に、米国では同5月下旬に300人にWebアンケートを実施した。

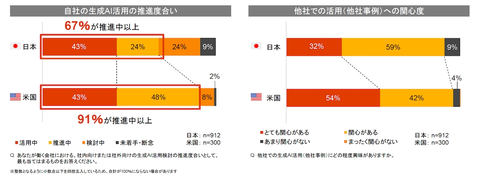

同調査によると、生成AIを「活用中」と「推進中」を合わせた回答は、日本の61%に対し米国は91%と30ポイントも高い(図1)。推進中は技術検証などの段階にあり、「検討中」は情報収集などの段階だ。だがPwCコンサルティング 執行役員パートナーの三善 心平 氏は、「当社が2023年10月、11月にCEO(最高経営責任者)を対象に実施した調査では、日本の生成AIの業務活用意欲は非常に高かく、初動は素早く、すごい勢いで進んでいた」と振り返る。

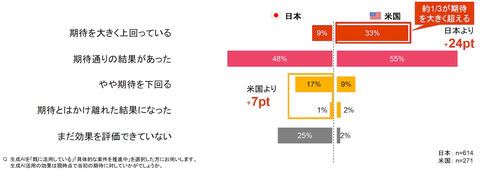

当初の勢いが鈍ってきた要因の1つは、「思っていた以上に活用効果が低いことにある」と三善氏は指摘する(図2)。活用効果について米国は3分の1が「期待を大きく上回る」とするのに対し、日本のその割合は9%に留まる。

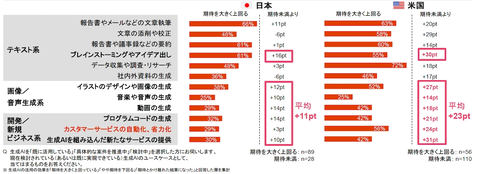

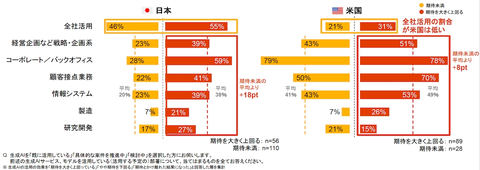

もう1つの要因は、その用途にある(図3)。「日本では、生成AIの適用先はテキスト系に偏っているように見られたが、米国ではプログラムコードの生成や新サービスの提供など、より広い範囲に広がっている」(三善氏)。生成AIの導入部署と活用効果において、「日本は全社基盤として導入し、特化した業務に活用している。だが米国は、個別事業部門に適用し、かつユースケースを徹底的に活かしている」(同)という。

日本は「何をやるべきか分からない」という課題をも抱える

生成AI活用の課題にも違いがある。日本は生成AIを活用するためのスキルや人材不足、さらには「何をやべきか分からない」といった課題を挙げるのに対し、米国は「技術活用のリスク」など運用上の課題を挙げている。PwCコンサルティングシニアマネージャーの上野 大地 氏は、「米国は具体的な活用段階を迎えており、活用効果のあるユースケースを設定している」と指摘する。

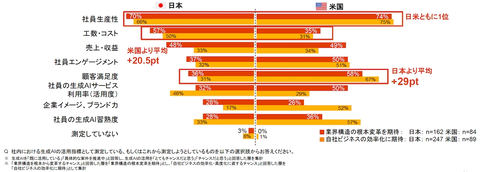

成果を測るための指標にも差異がみられた。日本は生成AI活用の成果を、「生産性の向上」や「工数コストの削減」で測っているのに対し、米国は「生産性の向上」と「顧客満足度」を上位に挙げる(図4)。同じ生産性の向上でも、期待する割合は日本の約20%に対し米国は約30%を目安にする。

顧客満足度についても米国の回答率は日本より29ポイントも高い。ただ「社員エンゲージメント」については逆に、日本が米国より約20ポイント高くなる。

こうした傾向は、PwC Japanが実施した別のCEO調査にも現れていた。効果として日本が「人手不足の解消」を挙げるのに対し、米国は「新たな仕事へのシフト」を上位に挙げる。効果の還元先として最も優先するのも、日本は「従業員への還元」だが、米国は「新規事業への投資」だ。上野氏は「米国は成長の原動力として意識していることの表れだ」と話す。

三善氏は、「生成AIを日本は既存業務に適用し、その技術検証にとどまり、足踏み状態にある」とみる。その背景には「保守的な文化、特にコスト削減や低リスクなどがあり、結果、社内での活用にとどまる」(同)ことになる。米国は、「人の代替ではなく、生成AIができることを見つけ出すことで、利用対象を社外に広げて、かつ新規事業に適用している」(同)という(図5)。

そのために米国は、「技術検証や成果が低かったからといって立ち止まらず、生成AIを使い続けている。しかも、色々な生成AI技術を試している」と三善氏は分析する。日本が利用する生成AIは、「ChatGPTやAzure OpenAI Serviceなど特定の技術/サービスに偏っている」(同)という。

低リスクを前提とした適用は、大きなリターンを得られないことを意味し、適用範囲を狭めることにもなる。例えばハルシネーション(幻影)に対し、「日本は100点満点の精度を求めがちだが、米国は70点、80点でも使用し、それを磨き上げていく」(三善氏)。間違いを許容できないからだ。

こうした取り組みができないため「日本は業務プロセスや事業内容を劇的には変えられない」(三善氏)。米国は生成AIを有効な技術だと捉え積極的に導入している。「使わないことによる機会損失があることも理解する必要がある」と三善氏は警鐘を鳴らす。

田中 克己(たなか・かつみ)

IT産業ジャーナリスト 兼 一般社団法人ITビジネス研究会代表理事。日経BP社で日経コンピュータ副編集長、日経ウォッチャーIBM版編集長、日経システムプロバイダ編集長などを歴任。2010年1月にフリーのIT産業ジャーナリストに。2004〜2009年度まで専修大学兼任講師(情報産業)。2012年10月からITビジネス研究会代表理事も務める。40年にわたりIT産業の動向をウォッチしている。主な著書に『IT産業崩壊の危機』『IT産業再生の針路』(日経BP社)、『2020年 ITがひろげる未来の可能性』(日経BPコンサルティング、監修)などがある。