- News

- 共通

代替食品や食品ロス防止、AI/ロボットによる効率化など海外のフードテックが日本に触手

神戸で開かれたフードテックの国際カンファレンス「NEXT KITCHEN 2025」より

バイオテクノロジーやAI、ロボティクスの活用が進む

講演に続くピッチでは、海外のスタートアップ9社が、3分間で、それぞれの事業を紹介した。対象分野は大きく、バイオテクノロジーを活用した代替食品や食品廃棄を抑える技術、AI技術を使った事業効率化、ロボティクスによる省力化に分かれていた。

シンガポールのPreferは、食品廃棄物を発酵技術によりコーヒー豆の代替品を開発し、それを使ったコーヒーを手頃な価格で提供している。シードラウンドで200万ドル(約3億円)を調達し、シンガポールに14店舗を構えている。今後は、コーヒー同様に需要拡大と不作とで高騰しているカカオやバニラ、ヘーゼルナッツなどの代替品も手がける予定だという。

シンガポールのUmami Bioworksは、代替食品の対象を高級シーフードに絞り込み、食感と栄養を維持しながら安くてうま味もある培養魚を開発している。バイオテクノロジーにより魚由来の間葉系幹細胞を培養する。2025年はキャビアやうなぎ、2026年にはロブスターやマグロへの展開を計画する(写真4)。2024年8月に日本拠点を立ち上げ、マルハニチロとパートナーシップを組んでいる。

フィンランドのSquee Foodsは、植物から健康的で高品質なタンパク質を作り出す環境に優しい生産プロセスの確立に取り組んでいる。現在はトナカイ風味のスティック食品を発売している(写真5)。日本で開催されたフードテックイベントでの試食会では、90%が好評と回答したという。日本では2025年内の起業を目標に、共同研究や市場適応性を確認するための全国調査も始め、投資家や試作品生産の協業先を探している。

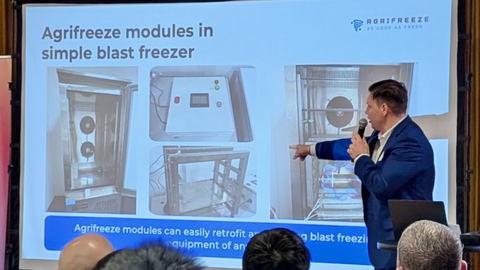

シンガポールのAgrifreezeは、デジタル冷凍技術を開発している(写真6)。肉や魚、野菜に対応し、冷凍保存による食品の細胞損傷を防ぎ、味や水分を保ちながら保存期間を伸ばす。冷凍機はサイズや用途をカスタマイズでき、タイとシンガポールに工場を持つ。日本の金寿司と連携し、職人が握った冷凍寿司を自動販売機で販売したこともある。

シンガポールのN&E Innovationsは、カシューナッツの残渣を用いた100%天然成分の材料「VIKANG」を開発する(写真7)。腐敗を引き起こす微生物を99.9%減少し、食品の保存期間を最大4倍に延ばす技術で、各国の認証や特許を取得している。主に果物や野菜を対象にラップや包装パッケージに加工して提供しているが、アルコールの代わりに食品の表面にスプレーする使い方もできる。医療や衛生分野での展開を目指し、共同開発や資金調達先を探している。

シンガポールのAlterpacksは、100%植物由来の食品容器やカトラリーを製造する(写真8)。原材料は使用済みの食品穀物で、環境にやさしく耐久性も高い。冷凍保存や電子レンジ、熱湯やガスコンロ、蒸し器でも使え、3回ほど繰り返し使用した後は生分解して堆肥にもなる。日本では福岡の企業と連携したり、ラーメンチェーンのスガキヤとはプラスチックが使用できないヨーロッパ向けの輸出商品を研究したりしている。

香港のWadaFoodTechは、温かい弁当を提供する自動販売機を開発する。IoT(Internet of Things:モノのインターネット)技術を使った物流システムを持ち、弁当を65度の温度を保ちながら自販機に届ける(写真9)。賞味期限は10〜14時間だがAI技術による需要予測により廃棄ロスを抑える。香港では病院や大学に導入されている。創業者は東京大学に在籍したことがあり日本市場にも詳しく、東京の日本科学未来館や大阪・関西万博の工事現場などに設置例がある。

ほかにも、レストラン経営の効率化ツールを開発する米ClearCOGSや、AI技術を搭載するロボット調理器「Beastro」を開発するイスラエルのKitchen Roboticsが登壇した。

ピッチでは多くのスタートアップが、食文化が豊かな日本市場への進出に期待していることが伺えた。一方で進出には、言葉や文化の違い、保守的であるといった壁があり、本プログラムを通じてパートナーを探し、協業を進めたいという思いもあるようだ。