- Column

- 物流イノベーションのためのデータ利活用と標準化

持続可能な物流ネットワークをデータ連携と共創で実現する

「物流データ利活用フォーラム」より、フレームワークスの秋葉 淳一 氏

物流データが販売計画や需要予測の精度を高める

事業構造が商品中心から顧客中心へと移行するなかで、「顧客を理解するためのデータの重要が増している」(秋葉氏)。だが「物流業が扱うデータについては、いずれも事実情報であり、想像や計画、予測ではないことを理解しておくことが重要だ」と秋葉氏は指摘する。

具体的には、「物流データはモノが動いた物理的な事実を示している。これに対し販売計画や需要予測は人間やシステムが考え出したものだ。物流データは、分析・活用し改善につなげられる情報である」(秋葉氏)

その物流データは、自社データだけでなく多くの企業が連携することで、利用価値をより高められるという。「販売計画や需要予測の際に、各社が連携した物流データを活用すれば、コストの最適化が可能になるだろう」と秋葉氏は強調する。

さらに「物流業界外のデータも活用すべき」(秋葉氏)だとする。「例えば、カーボンニュートラルのために、車や飛行機に加えて鉄道や船舶を利用する場合、鉄道や船舶がコスト削減にどれくらい貢献できるかを把握するためには、外部の交通データが必要になる」(同)からだ。「国が公開している道路の整備計画や人口動態などのデータも情報物流や店舗展開に役立てられる」(同)

物流データの、もう1つの強みとして秋葉氏は、「一度投資すれば、コピーによって際限なく展開できる」ことを挙げる。コピー可能という意味では「AI(人工知能)システムやロボットも同じ。開発には手間がかかるが、賢くなれば一気に展開できる」(同)という。

ただAIシステムもロボットも万能ではない。「いずれも決められたことは素早く処理できるが、情報が不完全ではAIシステムも答えは出せない。ロボットは不器用で、一定のキャパシティ以上のことには自在な対応ができない」(秋葉氏)。これに対し人間は、「豊かな経験を積んだ優秀な人は完全にコピーできないし、人は五感により、さまざまな動きに対応できる優秀さを持っている」(秋葉氏)

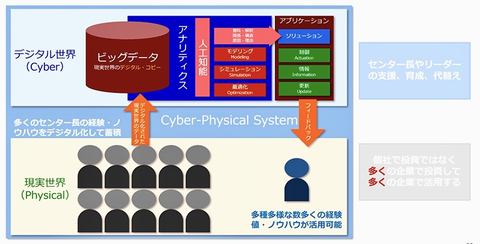

特に五感においては、嗅覚や味覚などのセンシング技術が確立されておらず、該当するデータを収集できない。「情報が完全でないからこそ人が判断し活躍することが重要だ。ある段階まではAIやロボットに任せて人は本来の能力を使う場所に力を入れる。それがデジタルツインなのではないか」と秋葉氏は投げかける。

例えば物流センターでは、「優秀なセンター長がいるかいないかで収益や従業員の負担が大きく変わる」(秋葉氏)という。「優秀なセンター長がどのようなデータから意思決定しているかをシステム化できれば、経験の浅いセンター長も適切な判断ができるようになる。多くの企業が参加し物流センターのデジタルツインを作れば、業界におけるセンター長不足にも対応できる」(同)ともいう(図2)。

共創するデータ活用が生む、人間本来の実力

計画や予測の精度を高めるために、さまざまなデータを連携し共創を図っている事例として秋葉氏は、(1)ロジスティード(旧日立物流)、(2)日本パレットレンタルとユーピーアール、(3)トラスコ中山を挙げる。

ロジスティードは、業務効率化や車両管理の機能を持つ物流関連サービス「SSCV(Smart & Safety Connected Vehicle)」を展開する。SSCVで秋葉氏が注目するのは、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)やAI技術を用いた車両の安全性向上である。「体温や血中酸素濃度からドライバーの体調や疲労などの状況を測定・検知し、危険運転や危険な状況を通知する。よそ見や集中力を欠いた「漫然運転」による車両事故がゼロになり、法令不遵守や危険運転を94%削減できた」(同)という。

物流機器のレンタルサービスを手掛ける日本パレットレンタルとユーピーアールは、プラスチック製物流パレットを管理する共通基盤「X-Rentalオープンプラットフォーム」を開発した。事業者が複数のサービスをまたいで利用する手間を省きパレットの循環利用をうながすことで、年間43万トンのCO2削減を目指す。秋葉氏は「互いに競合する企業が提携できること共創のインパクトを示す事例だ」と説明する。

工場用資材の卸売を手掛けるトラスコ中山は、2019年から3年連続で経済産業省と東京証券取引所、IPA(情報処理推進機構)が共同で運営する「DX(デジタルトランスフォーメーション)銘柄」に選出されている。秋葉氏は「DXやデータ活用に悩み、なかなか進展しない企業が多い中、トラスコ中山は10数年をかけてDX銘柄に選ばれるようになった。着実にDXへ取り組むことが重要だ」と話す。

これら事例の先にある、2030年に向けた持続可能な物流を実現するには、「売りたい側の商品販売計画ではなく、消費者の動きに基づいた物流ネットワークを考える必要がある。そのためには計画系プロセスでのデジタル活用が必須になる」と秋葉氏は提言する。

具体的には「エリア定義の物流ネットワーク」(秋葉氏)である。「例えば、県や自治体単位ではなく、物流を起点にエリアを定義し、その中で配送を計画する。商品の配置やネットワークの構築の方法は、人口動態を組み合わせてエリアを定義すれば、およそ20年先まで予測できるはずだ」(同)という(図3)。

「気づきを頭の中だけに留めず、いろいろな人と議論し実行していくことが『共通価値の創造』につながるはずだ。持続可能な社会に向け、企業が業界をまたいで共創し、無駄の削減や最大効率の獲得を実現していきたい」と秋葉氏は訴える。