- Column

- 生成AIで始める業務改革

生成モデルの活用ではカイゼンなど”日本の強み”の視点からの議論が必要

「DIGITAL X DAY 2023」より、花王/東京大学大学院/Preferred Networksの丸山 宏 氏

AI技術は日本が得意な“現場の力”での活用を

AI技術を使いこなすためには、「何をやりたいかを的確に要求する必要がある」(丸山氏)。しかし、「人が求める要求のすべてを事前に定義するのは難しい。多くの要求事項は“後だしジャンケン”になる」と丸山氏は述べる。これは「フレーム問題」と呼ばれ、人工知能研究では解決されていない。

後だしジャンケンの例は、ソフトウェア開発における用件定義にもよく見られる。あらかじめ用件を定義し完成品を目指すウォーターフォール開発では、開発途中に要件がしばしば変更・追加され、開発が長期化したり振り出しに戻ったりする。そこでソフトウェアエンジニアが生み出した開発手法がアジャイル開発である。

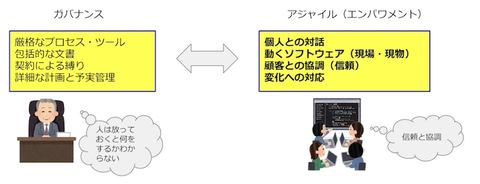

アジャイル開発では、要件から、ある程度動作するものを1週間や1カ月で開発し、それを顧客に見せて「違う」と言われたら直す。見せては治すを繰り返すことで顧客が求めるものに近づけていく。そこでは、プロセスやツールよりも人との対話、包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを書くこと、契約交渉よりも顧客との対話を重視するなどで、「後だしジャンケンによる変化に順応する」(同)わけだ。

高度経済成長期、世界を席巻した製造業の強みは、「現場主導の品質管理・カイゼン活動にあった」(同)。これに対し欧米企業は品質マネジメントの『ISO9000』やセキュリティマネジメントの『ISO17799』などトップダウンのマネジメントシステムを導入した。日本企業も「これらマネジメントシステムを導入する過程で、現場の力が失われていったのではないか」と丸山氏は私見を語る(図2)。

トップダウンのガバナンスは「アジャイルの対極にある」(同)。アジャイルの台頭について丸山氏は、「現場主導への回帰に向かう1つの要因といえる」と語る。

組織論のコンサルタントであるフレデリック・ラルー氏は、自著『TEAL組織』において、現場のスタッフそれぞれが、その場で必要だと思う行動を臨機応変に実行するという考え方を組織の発展形だとする。丸山氏は、「TEAL組織は、日本の製造業が実施してきたQCサークルに通じ日本式カイゼンへの回帰だと言える。AI技術をどこに使うかは、現場の人たちが考えていけば良い。日本が得意とする土俵である“現場の力”を発揮すれば良い」と強調する。

AI技術の倫理には東洋的・日本的な視点からの議論も必要

一方で、「AI技術は人類にとっての脅威になる」との指摘が止まない。これに対し丸山氏は、「2022年秋のChatGPTの登場以後、国や大手企業などが新たな規制・倫理を作ろうとする動きなどからも分かるように、現実味を帯びてきたように思える」とする。そのうえで「ムーアの法則に則り指数関数的に能力が上がる機械の知性が、人間の知性を越えるのは時間の問題だ。遅くとも10年後には間違いなく越えているだろう」と予測する。

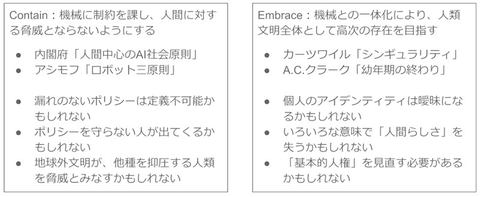

そうした未来を前に人間には、(1)閉じ込め(Contain)、(2)抱擁(Embrace)の2つの選択肢があると丸山氏は考えている(図3)。

閉じ込めは、「AI技術を道具としてとらえ、漏れのない厳格なポリシー・ルールで脅威にならぬよう縛り、人間を中心に活用していく考え方」(丸山氏)である。抱擁は、「AI技術が人間よりも知的になったと認め、AI技術と一体化して高次の存在を目指す考え方」(同)だ。「いずれを選択してもメリットとデメリットがある。世界的には『抱擁』を受け入れられない人のほうが多いかもしれない」と丸山氏は話す。

しかし過去、「抱擁を選択して急成長を遂げた民族がある」と丸山氏はいう。日本人だ。「1945年に終戦を迎え、かつては敵だった欧米の価値観を抱擁し、一体になって繁栄してきた実績がある」(同)

「もしかすると日本人は、とてもかなわない巨大な存在が現れたとき、それを抱擁し一体化することが得意な民族なのかもしれない。AI技術の倫理に関する議論は、もう少し欧米とは切り離し、東洋的あるいは日本人的な考え方で進めていってもいいのではないか」と丸山氏は提案する。

生成AI関連セミナー第2弾『生成AIで高めるCX(顧客体験)』を12月15日に開催します。

お申し込みは、こちらから