- Column

- 技術革新と制度改革で進む医療DXの現在と展望

健康・医療現場に高速な改善サイクルを生み出すLHSが重要に

「第3回 メディカルDX・ヘルステックフォーラム 2024」より、九州大学 大学院医学研究院 教授 中島 直樹 氏

医療現場に改善プロセスを導入するLHSが不可欠

医療・医学のDXが進展する次の軸は、「根拠に基づく医療から、スピードと検証重視のLHS(Learning Health System)へ」(中島氏)である。そのための鍵の1つが生成AI(人工知能)技術の応用だ。「既に診療を直接的に支援する領域では実用化が見えている段階にある」(同)という。

実用化のメドが立っているのは、(1)禁忌指摘、誤診防止、説明漏れ防止による医療安全支援、(2)文章の収集・要約・生成によるカルテの作成支援、(3)診断・治療支援:症例報告・論文に基づく支援、診療ガイドライン支援、検査・治療の提案の領域だ。だが中島氏は「本丸は、データを使った継続的かつ迅速な改善サイクルの実現だ」と強調する。

改善サイクルは、「KAIZEN」という国際語になるほど日本の得意分野である。製造業を中心に改善サイクル、いわゆるPDCAサイクルが回っている。ところが医療分野では「人や疾患などの対象が複雑で、医師の脳内にしか医療プロセスの具体的な設計図がなく、いまだ改善サイクルが回っていないのが実状だ」(中島氏)

改善サイクルに必要な医療プロセスは電子カルテの「プログレスノート」には記録されている。だが、自由文テキストによる記載のため「AIの精度向上における大きな障壁になっている。医療プロセスを記録する電子カルテの機能を強化し、良質な改善サイクルを構築していくことが大きな課題だ」と中島氏は訴える。

この実状を打破するコンセプトとして中島氏が挙げるのが、2006年に米国で発表された「LHS(Learning Health System)」だ(図3)。臨床現場でデータを蓄積し解析した結果を元に、現場のルール変更や設計図を修正する改善サイクルである。「LHSが医療現場に実装されれば、論文やガイドラインの作成が高速になり、診療現場の質も急激に改善されるだろう」と中島氏は期待する。

ただLHSの実装は、医療情報の標準化が進んでいない状況では施設単体で進めざるを得ない。だが「施設単体では症例数が少なく解析能力も低い。医療プロセスも、電子カルテのプログレスノートだけでは、ほぼフィードバックできない」(中島氏)

対応策は、「医療情報を標準化し、複数の施設に展開することで症例数を増やし解析能力を高める。医療プロセスについては、ゼロから電子カルテに導入するのではなく、医療工程を記録するために既に電子カルテが持っていた「パス」機能を標準化した『ePath』を利用すること」(中島教授)だ。

ePathは、OAT(Outcome:患者の状態の変化、Assessment:観察項目、Task:行為の3層構造になっている。このOATユニットを基本単位に医療工程を記述し、患者の入院から退院までを管理すれば、治療や検査の予定を時間の経過に沿って記載した「クリニカルパス」を標準化でき、クリニカルパスによる成果が達成できない状態である「バリアンス」の解析が可能になる。

例えば「順調に退院したかどうか」という目的変数に対し、OATユニットを説明変数にして解析すれば、「目的変数に貢献する項目が重要度の順に分かる。上位の項目を優先し、下位項目を削減すれば業務の効率化を図れる」(中島氏)

ePathによるクリニカルパスの標準化はかなり進んでいる。中島氏によれば、「電子カルテの国内シェア60%超を持つ3社がePath対応の電子カルテシステムを提供しているため、2000以上の病院が電子カルテシステムをアップデートするタイミングでePathを使用し始めている」

中島氏は、「クリニカルパスの標準化は医療プロセスの可視化と改善に貢献する。複数の施設が収集したデータを解析すれば業務の効率化が図れる。患者のPHRとのデータ連携により患者エンゲージメントの向上にもつながる」と期待する。

医療施設単位に加え個人単位でもLHSが活用される

医療・医学DXの進展の、もう1つの軸は、「医療の標準化から超個別医療/超精密医療への変革」(中島氏)である。

その一例が、2023年から内閣府主導で進む「BRIDGE事業」だ。総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)が中心になって推進する研究開発と、サイバー空間とリアル空間を融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題解決の両立を目指す「Society 5.0」を橋渡しするのが目的だ。

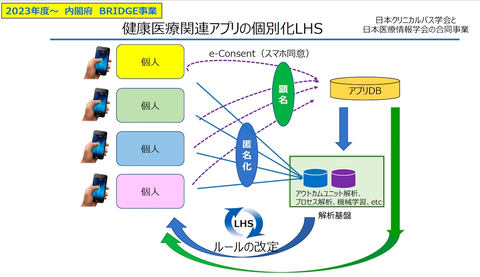

BRIDGE事業では、健康・医療関連アプリケーションを個別化するためのLHSへの取り組みも進んでいる。中島氏は「医療施設だけではなく、個人単位のLHSを回すことは難しいことではない」と断言する(図4)。

「健康や医療に関するスマホ用アプリケーションが使われるようになると、患者と医師の信頼関係が崩れてしまうリスクがある」(中島氏)ともいう。「アプリケーション内でAIシステムが導き出した指示が、医師の指示と異なる場合、不信感が生じてしまう」(同)からだ。「両者の信頼関係が崩れると患者が不健康になるという論文も発表されている」(同)

そのためBRIDGE事業では「あらかじめ両者に整合性を持たせるための取り組みも進めている」(中島氏)

具体的には、外来クリニカルパス内に患者個別に選択できるOATユニットを設け、個別性に合わせた項目を選択することで患者が持つスマホの個人用LHSアプリケーションで共有する。患者は要求されるタスクについて毎日、データを入力すれば電子カルテ側のLHSにも患者情報が共有され、患者の個別性に合わせた解析と改善ができるようになる。

中島氏は、「生成AI技術を応用した継続的かつ迅速な改善サイクルの実現はアイデアの1つに過ぎない。今後、さまざまな実証実験を重ねていくことで、患者エンゲージメントに重きを置いた医療DXが、さまざまな変革の軸ごとに進んでいくと考えている」と将来展望を語る。