- Column

- 実行性が問われる産業サイバーセキュリティ

住友化学、「攻撃は避けられない」を前提にサイバーレジリエンスを強化し続ける

「重要インフラ&産業サイバーセキュリティコンファレンス」より、住友化学 IT推進部 セキュリティグループ の門田 あおい 氏

セーフティの視点を取り入れたセキュリティ体制の構築

サイバーレジリエンスについて、NIST(National Institute of Standards and Technology:米国立標準技術研究所)が定める「CSF(Cyber Security Framework)2.0」は、有事への備えとしては「特定」「防御」「検知」「対応」「復旧」の5つの機能の全て重要だとする。特に「対応」と「復旧」はサイバーレジリエンスの強化において重要な役割を果たす。この「対応」と「復旧」への対応について門田氏は、組織的対策と人的対策における取り組みを次のように説明する。

組織的対策において住友化学は、前述したように情報系と制御系とで共通の体制を採っている。具体的には、取締役会傘下の内部統制委員会の下にセキュリティの主管部門としてIT推進部を設置。IT推進部が情報システムの所管部署と制御システムの所管部署の両方を支援する形でPDCAサイクルを回している。

こうした体制を採る理由を門田氏は、「サイバーセキュリティリスクは経営リスクの一部と見なしているためだ。多面的な対策を重視し、情報システムと制御システムに対し共通の考え方で進めている。全社で足並みを揃えるためにもコーポレート部門がセキュリティを推進しており、IT推進部が全体を統制し、統一した方針で活動を進めている」と説明する。

ただ情報系と制御系では取り扱う機器や技術が異なる。特に制御系では「セキュリティに関する知識だけでなく、工場ごとの特性やプラントそのものの知識も必要になる」(門田氏)。そのため「各工場で生産プラント設備をマネジメントしているエンジニアリング部門や、工場のシステム部門などを含めたワーキンググループを結成し、対策を推進している」(同)という。

ワーキンググループでは、「なぜこの対策が必要なのか」「なぜ適用が難しいのか」「どうすれば適用できるのか」を全員で話し合い検討する。関係者それぞれが「腑落ちして進められるようにするためだ。新たな仕組みを導入する際も「関係者が一丸になって取り組め、“やらされるセキュリティ”ではなく、自主的に制御システムのセキュリティ施策を進められる」と門田氏は、その効果を話す。

今後の重点領域として門田氏は「サイバーインシデントが発生した際に、制御システムだけでなく、プラントに影響が及ぶ可能性がある点も考慮する必要がある」ことを挙げる。プラントを稼働するための各種パラメーターや、機器の状態を示すセンサーデータがサイバー攻撃によって改ざんされてしまえば、想定外の挙動につながってしまう危険性があるからだ。

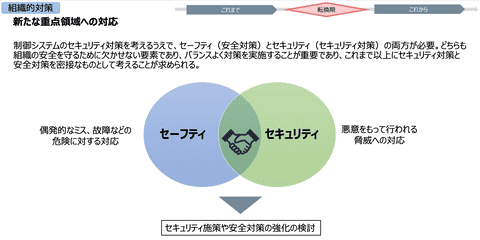

「最悪のケースではプラントの安全・安定な操業が難しくなる。それだけに、従来に増してセーフティ(安全対策)を意識する必要がある」と門田氏は指摘する。セーフティは、偶発的なミスや故障といった危険への対応である。これに対しセキュリティは、悪意を持った脅威への対応という性質の違いがある。

そのため門田氏は「セーフティとセキュリティの対策をバランス良く実施できるよう新たに体制を強化している」と強調する(図2)。具体的には「安全対策を担当する部門や生産部門を巻き込んだうえで、プラントへの影響を踏まえた具体的なセキュリティ施策の検討を重ねているところだ」(同)という。