- Column

- 実行性が問われる産業サイバーセキュリティ

積水化学、工場セキュリティと利便性の両立を目的にインシデント対応訓練を実施

「重要インフラ&産業サイバーセキュリティコンファレンス」より、積水化学工業 コーポレート デジタル変革推進部 真田 修一朗 氏

製造現場におけるサイバーセキュリティの重要性は年々高まっている。しかし、工場は利益の源泉であり生産現場の利便性は阻害できない。積水化学工業 コーポレート デジタル変革推進部の真田 修一朗 氏が「重要インフラ&産業サイバーセキュリティコンファレンス(主催:インプレス、重要インフラサイバーセキュリティコンファレンス実行委員会、2025年2月19日〜20日)に登壇し、同社が生産現場において実施する、セキュリティと利便性を両立させるための取り組みを紹介した。

「積水化学グループでは、情報資産を重要な経営資源の1つであり、競争力の源泉だと位置付けて情報セキュリティ方針を定めている」−−。積水化学工業 コーポレート デジタル変革推進部 情報システムグループ システム基盤変革推進室長の真田 修一朗 氏は、こう話す(写真1)。

積水化学工業のグループ全体での従業員数は約2万7000人で、年間売上高は約1兆2000億円に上る。住宅、環境・ライフライン、高機能プラスチックの3つのカンパニーにメディカル事業を加えた4つの事業領域を柱に、国内に約50の、海外に40超の工場を置いている。

システム基盤変革推進室長としての真田氏の主なミッションは、「クラウドやデータセンターなどカンパニー横断の全社最適なIT基盤の実現と、全社横断のOT(Operation Technology:制御・運用技術)セキュリティを推進していくこと」である。

真田氏は「役員から現場に至るまでのセキュリティ推進体制を2020年から敷いている。OTセキュリティでは、生産現場にもシステム管理者を配置したうえで、専門チームの「積水化学CSIRT(Computer Security Incident Response Team)」が、コーポレートの情報システムグループや各カンパニーのOT管掌部門と連携しながら、セキュリティ施策を推進している。」と説明する。

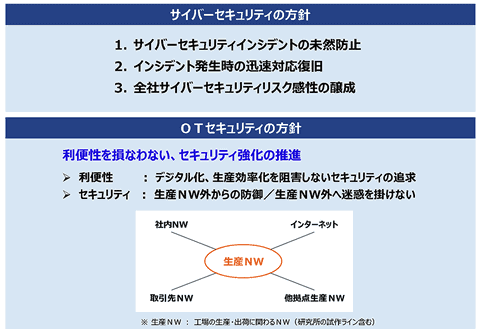

同社のセキュリティ方針は、法令遵守、セキュリティ管理体制整備、セキュリティ対策実施、事業継続性確保、従業員の教育の5本柱からなる。そのうえでサイバーセキュリティの方針として、(1)サイバーセキュリティインシデントの未然防止、(2)インシデント発生時の迅速対応復旧、(3)全社サイバーセキュリティリスク感性の醸成の3つを挙げている。

このサイバーセキュリティ方針に沿いながら、OTセキュリティの方針としては「利便性を損なわない、セキュリティ強化の推進」を掲げる。その理由を真田氏は「製造業としての利益の源泉は生産現場にある。セキュリティを強化した結果、製造現場の利便性を損なうということがないようにセキュリティを強化していくためだ」と説明する(図1)。

OTセキュリティでは「IT領域とは対応を変えている」(真田氏)。IT領域のセキュリティでは、事務用のPCやネットワークを対象に、標準化されたセキュリティツールを使って24時間365日監視することで「インシデントの早期発見と対応を実現している」(同)

これに対しOTセキュリティでは、その対象が生産現場のPCや機器や設備を制御するPLC(Programmable Logic Controller、センサーなどになる。真田氏は、「生産物が異なる工場ごとに、対象機器やインシデント発生時の事業インパクトが異なるため統一的なセキュリティツールの導入は難しい」と説明する。そのためコーポレート部門としては「ネットワークを物理的・論理的に分割しガイドラインを用いて、セキュリティ対策の考え方を統一するにとどめている(同)

具体的な手段については「セキュリティインシデントの事業インパクトを鑑み、カンパニーと工場のそれぞれが必要な対策を打つようしている」(真田氏)。「IT領域ではコーポレート部門が全体を監視しインシデントを発見できるのに対し、ネットワークを分離したOT領域では現場のセキュリティ感性の醸成が重要になる」(同)ためだ。