- Column

- 実行性が問われる産業サイバーセキュリティ

インシデントの重大度基準の定義に沿った対策やAIOpsなどによる自動化が進む

「重要インフラ&産業サイバーセキュリティコンファレンス」より、Splunk Services Japan Business Development Executive 仲間 力 氏

- 提供:

- Splunk Services Japan

重要インフラ防護に向けては、2025年以降のセキュリティ動向の把握が大きく影響する。統合ログ管理プラットフォームを提供するSplunk Services Japan のBusiness Development Executiveである仲間 力 氏が「重要インフラ&産業サイバーセキュリティコンファレンス(主催:インプレス、重要インフラサイバーセキュリティコンファレンス実行委員会、2025年2月19日〜20日)」に登壇し、サイバーセキュリティインシデントの重大度の基準の必要性や、セキュリティへのAI(人工知能)技術の適用などについて解説した。

「AI(人工知能)技術の悪用などで進化した攻撃が増え、基幹インフラや政府、企業への攻撃が予測される。そうしたなかでは、インシデントの重大度に関する統一された定義と、継続的に変化している各国データ規制への対応が重要になる」──。Splunk Services Japan のBusiness Development Executiveである仲間 力 氏は、こう指摘する(写真1)。

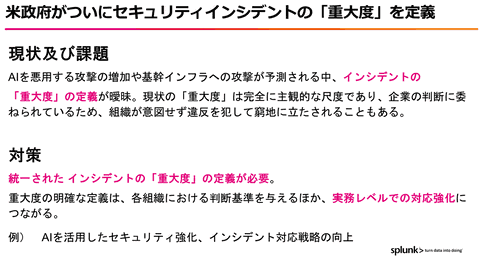

米国政府がサイバーインシデント重大度の定義を2025年に公表

仲間氏はまず、サイバーセキュリティインシデントの重大度に関して「米国政府が進めている定義が2025年に公表される」としたうえで、その価値を次のように説明する(図1)。

「統一された定義がないとインシデントへの判断基準が曖昧になり、適切な対応が困難になる。明確な定義があれば、各組織がそれぞれに考える部分が減り、窮地に立たされる事態を回避するための客観的な判断ができるため、実務レベルでの対応強化につながる。加えて、可視化すべき対象や、報告すべき内容が具体的に決まってくるため、抜けや漏れのないインシデント報告が可能になる」

「以前、NISC(内閣サイバーセキュリティセンター)でも重大度の定義に取り組んだことがあるが、インシデントの重大度を定義するのはとても難しい。米国政府から素晴らしい定義が出てくることを楽しみにしている。自動化などを実現できるレベルで具体的に決まってくるとありがたい」と仲間氏は期待する。

一方、各国のデータ規制について仲間氏は「安全保障の問題から、国ごとにサイバー対策やデータ規制が乱立している。民間企業は、これらの急速な変化への対応を迫られている」と話す。

特にEU(欧州連合)ではデータ主権に関する規制が増加し、規則間の矛盾や混乱の可能性も高まっている。「組織が規制の罰金や制裁の回避を優先すると、レジリエンス(困難や変化を乗り越え対応する力)確保に影響が出てくる可能性もある」(同)

対策としては、CISO(Chief Information Security Officer:最高情報セキュリティ責任者)とCIO(Chief Information Officer:最高情報責任者)、法律顧問が連携し部門横断的な対策チームを設立。同チームが規制の変化を監視しつつ、組織レベルで必要な対策を講じる。

「組織内の責任者や専門家の連携を成功させるには、目的や認識の共有が非常に重要になる。国際的な企業では、多くの国のさまざまな考えの人間が働いているため、何を目的としたセキュリティや規則への対応なのかといった考えの共有が不可欠だ。ダッシュボードやレポートツールなどによる適時適切な情報共有により、チームとしてのまとまりの醸成が期待される」と仲間氏はアドバイスする。