- Column

- AI協働時代の技能継承のカタチ〜技と知を未来につなぐために〜

リスク管理業務における技能継承とAI活用【第4回】

リスク管理における継承すべき3つの技能

では、リスク管理業務において継承すべきベテランの技能とは、具体的に、どのようなものだろうか。筆者らのヒアリング結果によれば、継承すべき技能は以下の3つの要素に整理できる。

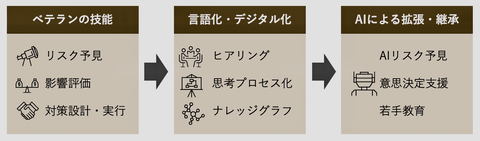

いずれも数値化が難しく、OJTによって断片的に継承されてきたものだ。ベテランの“嫌な予感”を組織の共有資産へ昇華させるには、思考プロセスや判断基準をデジタル化し、AI技術やナレッジグラフなどを活用し、再現可能な意思決定シナリオへと変換していく必要がある。

継承すべき技能1:リスク予見

リスク予見は「まだ起きていない危険」を察知する感度であり、過去のヒヤリハットや事故と結びつけ、故障や事故の兆候を読み取るスキルである。

例えば、製造現場では「特定のナットが点検のたびに緩んでいる」ように見えても、実際の原因はナットではなく周辺可動部の損傷である場合がある。もしマニュアル通りにナットの増締点検だけで済ませ異常を放置すれば、構造物の疲労破壊による大事故につながりかねない。

こうしたセンサーの数値や異音、過去の事例などを総合的に捉え“危なさ”を“匂い”として感じ取る力は、マニュアルでは表現しきれない高度なセンシング能力であり、経験に裏打ちされた直感的判断の一例である。

継承すべき技能2:影響評価

影響評価はリスクが顕在化したときに「何が起こるのか」「どうすべきなのか」を具体的に再現し、その影響度を評価するスキルである。

例えば、ライン停止の判断では、納期遅延や損失額といった定量的な指標だけでなく、ブランド毀損や規制当局、投資家の反応といった定性的要素も加味し、「これは致命傷になりかねない」もしくは「大きな問題にはならない」といった線引きを即座に行う必要がある。

これには経験に裏打ちされた“リスク深度”の測定力が求められ、単なる数値分析では補えない洞察が必要になる。

継承すべき技能3:対策設計・実行

対策設計・実行は、上述したようなリスクの芽を摘むための打ち手を描き、必要に応じて法務や広報、調達などの関連部門を巻き込みながら合意形成に導くスキルである。

評価が正しくできていたとしても、対策の設計や実行が後手に回れば問題は拡大する。交渉力と実行力を融合したこのスキルは、リスク管理の中でも特に継承が難しい領域といえる。

現場の知識を体系的にデータ化し対策プロセスの標準化を図る

リスク管理業務における継承すべき技能として、リスク予見、影響評価、対策設計・実行の3つを挙げた。いずれも経験則に基づく暗黙知であり、AI技術で利用するためには体系的にデータとして収集・整理することが不可欠である(図2)。

具体的には、リスク発生時の状況、担当者の判断理由やコメント、過去事例との関連性など、定性的な情報をデジタルデータとして蓄積するためのプラットフォームの整備が求められる。併せて、ナレッジグラフや自然言語処理を活用し、蓄積した暗黙知を可視化・体系化することで、次世代の担当者が過去の知見を容易に参照・活用できる仕組みを構築する。

こうして蓄積したデータは、AI技術を活用したリスク予見・影響評価システムの導入へと展開できる。センサー情報、過去の失敗事例、市場からのフィードバック(クレームや不具合情報など)を統合し、リスク発生の兆候や危険度をスコアリングする。

さらにAI技術は、複数の影響シナリオを提示し、どのリスクに対してどの程度の対応が必要かの判断をサポートする。KRIなど従来の定量管理指標だけでは捉えきれなかったニュアンスを補完できる体制が整う。ただし、AI活用に当たっては「判断根拠がブラックボックス化しやすい」「データの質や量に依存する」などの課題も存在する。こうした特性を考慮した活用推進が重要になる。

リスク対策を迅速かつ的確に実行するためには、対策プロセスの標準化が不可欠である。ライン停止や納期遅延などの各種リスクに対応するための具体的な手順を文書化し、法務、広報、調達など関連部門との連携ルールを明確にすることで属人化を防ぎ、組織全体で一貫した対応体制を構築する。

さらに、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルの徹底により、対策の有効性を継続的に検証・改善することが重要だ。AIシステムや情報収集プロセスを定期的にアップデートし、現場からのフィードバックに基づいてプロセスを再評価し、変化するリスク環境にも柔軟に対応できる体制を確保する。新たなリスクや市場変化に柔軟に対応できる仕組みを維持することが、将来的な危機対応力の向上に直結する。