- Column

- AI協働時代の技能継承のカタチ〜技と知を未来につなぐために〜

リスク管理業務における技能継承とAI活用【第4回】

本連載では、AI(人工知能)協働時代における技能継承のあり方を業務領域ごとに紐解いている。第1回では人とAI技術の役割分担を概観し、第2回と第3回で製造現場における品質管理と計画業務のナレッジ継承の実態と課題を取り上げた。今回はリスク管理業務における技能継承について考える。

リスク管理の成果は「問題が起きないこと」である。そのため、継承すべき勘所がブラックボックス化しやすい領域だ。経営企画や品質保証、金融、プロジェクトマネジメントなどの分野では、ベテランの担当者が「これは嫌な予感がする」「過去のあの事例に似ている」といった直感的な危険察知がトラブルを未然に防いできた。

このような“感覚的な判断”は「ベテランの仕事を見て覚える」「真似て経験し、失敗しながら覚える」などと言われ、OJT(On the Job Training)による観察や模倣、失敗を通じた経験の中ででしか伝えられてこなかった。手順や数値基準と比べ、マニュアルなどに形式知として整理することが難しいためだ。

しかし最近のAI技術の進展により、そうした直感的な判断を構成する思考プロセスや判断軸をデータとして捉え再現・補完することが可能になりつつある。ベテランの“嫌な予感”をデータとアルゴリズムに翻訳し、知見をデジタル化して次世代に継承する仕組みづくりを考察する。

リスク管理の技能継承には3つの構造的問題がある

リスク管理における技能継承の難しさには大きく(1)リスクの多層化・高速化、(2)定量管理への過度な期待、(3)属人化と後継者不足の3つがある。

リスクの多層化・高速化

かつては「品質事故 = 工場ラインの停止」「風評被害 = 広報対応」といったように、比較的単純な構造で捉えられていた。しかし現在は、リスクは複数の領域にまたがって多層化し、瞬時に連鎖・拡大する性質を持つ。

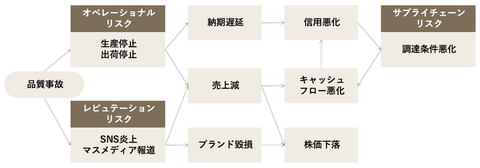

その代表例がSNS(Social Networking Service)での炎上だ。ある投稿が火種になり、数時間で株価に影響を及ぼし、翌日のサプライヤー交渉や顧客対応にまで波及するケースもある。オペレーショナルリスク(運営の伴うリスク)とレピュテーションリスク(評判によるリスク)が連鎖的に発生すれば問題は一気に複雑化する(図1)。

また、半導体不足やストライキなどの外部要因がサプライチェーンを寸断すれば、製造・販売・財務にまたがる影響が生じ、キャッシュフローの危機に直結することもある。こうした多層的かつ高速なリスク環境においては、従来の経験則や属人的な判断だけに頼る管理手法では限界がある。

定量管理への過度な期待

KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)やKRI(Key Risk Indicator:重要リスク指標)といった指標が整備され、ダッシュボードによる可視化が進んでいる。これにより、リスクの把握や報告が効率化される一方で、ダッシュボード上には反映されない“温度感”や“違和感”といった定性的兆候が見落とされるケースも増えている。

例えば「計器の数値は正常だが、人の勘が警告を鳴らす」という状況を見逃し、対応が後手に回る事例も少なくない。

属人化と後継者不足

本連載の主題でもあるが、リスク管理は、高度な判断力と経験に基づく洞察が求められる業務であり、特定のベテランに依存しやすい傾向にある。そのため、そのベテラン担当者が抜けた途端に“勘所”も失われ、組織としての対応力が低下するリスクが顕在化している。少子高齢化や人材流動性の高まりにより、後継者育成の時間的猶予はなくなり「業務は回っているが暗黙知は継承されていない」といった空洞化が進んでいく。