- Column

- DX戦略を実現する顧客接点強化のための自社アプリの開発・運用の基礎

顧客接点となる自社アプリでできることと開発プロセス【第1回】

アプリ制作の流れ:要件定義からリリースへの長い道のり

スクラッチ開発かパッケージ開発かが決まったら、実際の制作プロセスに入ります。アプリ開発は、思い立ってすぐに完成するものではありません。アイデアを形にするまでには、いくつもの工程を着実に踏んでいく必要があります。

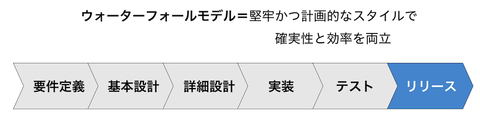

開発手法には、計画的な開発手法であるウォーターフォールモデルと、短いサイクルで開発とテストを繰り返すアジャイルモデルがあります。本コラムでは全体の流れをつかみやすいウォーターフォールモデルを中心に解説します(図1)。

ステップ1=要件定義:「アプリで何をしたいか」を固める

全ての工程の中で最も重要なのが、この「要件定義」です。開発会社とともに「誰のために」「何を目的として」「どのような機能が必要か」を徹底的に話し合います。その内容を仕様として文書にまとめます。

ここでの認識のズレが、後工程での手戻りやトラブルの最大の原因になります。「こんなはずではなかった」といったことを防ぐため、細部に至るまで意思疎通を図り、合意することが不可欠です。

合意形成を図るためのツールに「ワイヤーフレーム」があります。アプリの構造や機能を、線や枠でシンプルに表現することで、完成イメージを視覚的に共有できます。要件定義の段階から利用すれば認識のずれを防げ、手戻りのない開発につながります。

ステップ2=設計:「アプリの設計図」を作る

要件定義で固まった仕様を元に、アプリの具体的な設計図を作成します。画面のレイアウトやボタンの配置、ページ遷移のルール、データの流れといったアプリの骨格がここで決まります。

設計には、顧客の目に触れる部分を設計する「外部設計(UX:User Experience/UI:User Interface設計)」と、システムの内部構造やデータベースなどを設計する「内部設計」があります。

ステップ3=開発:設計図を形にする

設計書が完成したら、エンジニアがプログラミングを開始します。設計書に基づき、機能の1つひとつをプログラムコードとして記述し、動く形にしていきます。この工程は開発会社の専門領域ですが、発注者としても定期的に進捗を確認し、認識に齟齬(そご)がないかどうをチェックすることが望ましいでしょう。

ステップ4=テスト:不具合を見つけ出す

完成したアプリが、要件定義や設計書のとおりに正しく動作するかを検証する工程です。ボタンを押しても反応しない、表示が崩れる、特定の操作でアプリが落ちるなど、あらゆる不具合を洗い出し修正していきます。開発会社でのテストに加えて、最終的には発注者も実際にアプリを操作し、使い勝手や仕様の妥当性を確認する「受け入れテスト」を行います。

ステップ5=リリース:世に送り出す

数多くのテストをクリアしたアプリは、いよいよ一般公開の準備に入ります。米Appleの「App Store」や米Googleの「Google Play」といったアプリストアに申請し審査を受けます。この審査では、アプリの品質や安全性、ガイドラインへの準拠などがチェックされます。通過するまでに数日から数週間かかることもあります。無事に審査を通過すれば、ついにアプリが世界中の顧客に届けられます。

ステップ6=運用・保守:リリース後が本当のスタート

アプリはリリースして終わりではありません。むしろ、ここからが本当のスタートです。安定してサービスを継続するための運用・保守は欠かせません。基本ソフトウェア(OS)のアップデート対応、サーバーの監視、顧客からの問い合わせ対応、不具合の修正などが続きます。顧客の利用状況を分析し、新たな機能を追加していくことも、アプリの価値を高めていくうえで重要です。

ビジネスや顧客を最も理解しているのはオーナー自身

自社アプリの開発を成功に導くには、やみくもに開発を始めるのではなく、プロジェクト全体を俯瞰することが重要です。特に、開発の根幹となる要件定義のフェーズで、実装すべき機能を丁寧に整理し、優先順位を明確にする作業は欠かせません。また多機能なアプリが、必ずしも顧客にとって価値があるとも限りません。

そこではアプリの開発ベンダーが持つ豊富な経験が役に立ちます。多くのプロジェクトを通して得た知見を元に、客観的な立場からビジネスの成功に本当に必要な機能の見極めなど多角的な提案を受けられます。

だからといって開発会社任せにするだけでは不十分です。最も重要なのは、受け身ではなく、顧客向けアプリのオーナーとして積極的に開発プロセスへ参加することです。自社のビジネスや顧客を最も深く理解しているのはオーナー自身にほかなりません。その知見を開発会社と共有し「本当に価値のあるアプリ」を“二人三脚”で共創していく姿勢こそが、プロジェクト成功の鍵を握るのです。

小地戸 孝介(コジト・コウスケ)

フェンリル 開発センター 開発2部 課長。2020年4月にフェンリルに入社し、プロジェクトリーダーに就任。自動車販売会社、塾、建設機械メーカー、保険会社など、多岐にわたるクライアントのWebアプリやネイティブアプリの開発プロジェクトを成功に導く。メガバンクのプロジェクトマネジャーとして組織マネジメントも担当している。関わったプロジェクトでは良好な顧客関係を築いている。