- News

- 共通

大企業が陥りやすい「DXの5つの罠」、ITRの内山 悟志 会長が指摘

そもそもなぜDXが求められるのかの「Why」ありき

内山氏は、「DXを誰かに託すにしても『後はよろしく』ではいけない」と言う。経営者は、もっとデジタルを学ばなければいけない。だが現実問題として、それが難しい場合は、適任者にDXのリーダーを任命したうえで「しっかりと後方支援する必要がある」(内山氏)のだ。

現場の意見を採り入れる方法でもいい。これをITRは「ボトムアップ/ミドルアップダウン型」と呼ぶ。ここでも経営者は、丸投げではなく、自身が託したメンバーをしっかり後方支援しなければいけない。

その際に内山氏が特に重視するのは、「そもそもなぜDXが求められるのか(Why)」の部分だ。そのうえで、DXを推進することで企業はどこに向かおうとしているのか(Where)の議論を徹底的にするべきだという。「そこが熟さないまま、技術や手法(WhatやHow)にばかり気を取られることが、DXを失敗させる原因だ」(内山氏)と説明する。

現場発の取り組みになると、どうしても最初は小さなプロジェクトから始まる。「スモールスタート」と言えば聞こえはいいが、放っておけばスモールのまま消滅しかねない。これを拡大していくには「2つの壁」を越えなければいけないという(図1)。

まず、最初のプロジェクトをなんとしても成功させるところが1つ目の壁だ。そして、その“一転がり”を止めずに大きな回転にしていくために、成功体験を社内啓発しながら関係部署を増やしていくことで「全社展開」という2つ目の壁をクリアする。

「基本的には最初のプロジェクトの段階から、細かいタイミングで検証と改善を繰り返していく。同じことを繰り返しながら、規模を大きくしていくことで、事業の全社定着を図る」(内山氏)わけだ。

既存事業と新規事業をどのように組み合わせ、共存させていくかは、企業によってやり方が異なるとする。会社を分ける、事業部を分ける、既存の組織内で分けるなど、いくつかの進め方があるが、それぞれに一長一短がある。

既存事業の資産こそがデジタルベンチャーにない強み

さらに内山氏は、「大企業のDXは、専門部隊を作って、そこで勝手に進めればいいわけではない」と警鐘を鳴らす。大企業には、それまで進めてきた既存事業があるからだ。

DXを進めても、ある日を境に既存事業を一切廃止し、すべてDXによる新規事業に切り替えることはあり得ない。つまり、新規事業と既存事業の共存期間が発生する。この時はむしろ「新規事業の立ち上げで得られたノウハウを還流させ、既存事業の競争力を強化できる。これこそが大企業が目指すべき方向性だ」と内山氏は説く。

「大企業のベンチャーに対してのアドバンテージは、既存事業で培ってきた技術、ブランド、人材、インフラなどの資産だ。逆に言うと、それしかない。その資産をフルに生かす努力をしなければ、デジタルネイティブなベンチャーには勝てない」(内山氏)。

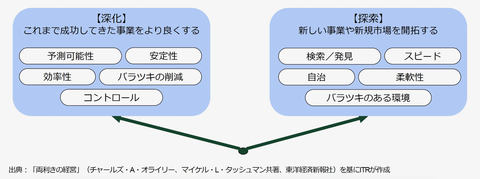

この流れにおいては、既存事業を“深化”させ、新領域を“探索”する2つの取り組みを成功させる「両利きの経営」を実行する必要がある(図2)。DX推進の過程で、当初は既存事業の資産を新規事業に投入し、新規事業が軌道になり拡大する局面では、DXの成果を既存事業にも生かすわけだ。

内山氏は「DXとは既存事業から新規事業への一方通行の変革ではない。両者がそれぞれの強みを生かし補完していく『両利きの経営』の実現こそが、日本企業のDXを成功させるカギになる」と強調した。