- News

- サービス

三井不動産のコーポレートVC戦略、ベンチャー共創事業31VENTURESが85億円の新ファンド

CVC1号の投資先は約40社

2015年に設立したCVC1号では、アーリーからレイター期の国内外のスタートアップ企業、約40社に投資をした。不動産やサイバーセキュリティ、Fintechなど10の投資領域に対し投資をしている。

これまでに三井不動産の各本部とスタートアップのマッチングを500件以上、実証実験や事業連携事例を約100件、それぞれ実施してきた。連携事例には、カギをクラウド化するフォトシンス、産業向けサイバーセキュリティソリューションを提供するイスラエルのSCADAfence、AI(人工知能)による画像認識技術を開発するシンガポールのViSenzeなどがある。

2017年から2018年にかけては、ベンチャー支援のプロトスターとともに、イノベーション創出拠点「BASE Q」の運営や、東京・日本橋エリアを中心としたベンチャー企業の支援と大企業の共創をうながすエコシステム「“E.A.S.T.”(イースト)構想」を展開してきた。

スタートアップのエコシステムは大きく変化

31VENTURESはファンドの運用期間を10年に設定している。CVC1号も、ようやく半分の期間が過ぎたところだ。現時点で出口(イグジット)を迎えたのは1桁だが、30社以上で投資を継続しており、アライアンスでは一定の実績を上げている。

共同で運営するグローバル・プレインも対応チームを70人に増強し、「事業をきちんと作る方向でサポートに力を入れる考えだ。

ベンチャー共創事業部のグループ長を務める小玉 丈 氏は、三井不動産や大企業を地球に、スタートアップを火星にたとえ、次のように説明する。

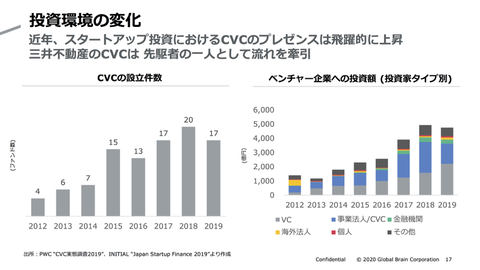

「火星に近付くためのミッションを担うのが31VENTURESだ。この5年間で日本を取り巻くスタートアップのエコシステムは大きく変化している。投資に対する出資額全体を大きくすることで、エコシステムに関わる全てのステイクホルダーにとって意義深い活動につなげていく」

CVC2号の設立は、これまでの5年間の活動で一定の成果が出せたことからの“次の一手”というわけだ。

グローバル・ブレイン代表取締役社長の百合本 安彦氏は、「今後のオープンイノベーションは、“Gゼロ(国際的なリーダーシップが不在な状態)”や“新冷戦”といった不確定要素が増える中でどう対応するかが大事である。DXによる変革の早さに対し自前主義だけでは対応が遅れる。基本的な流れとしてスタートアップを取り込んでいくべきだ」と指摘する。

しかし、ベンチャー企業への投資環境は厳しくはないのか。この点について百合本氏は、こう説明する。

「VCラウンドは今後減退すると見られているが実はそうではない。投資件数や額は減っているが、一方で良い案件に資金が集中し、時価総額全体としては下がってない。米国や英ロンドンではCVCの存在価値が上がり、グローバルベースではむしろ活況だと言える。注目すべきは、中国のTencent(テンセント)やXiaomi(シャオミー)の2社が58件1200億円という驚異的な投資をしていること。今後のエコシステムにどう影響を及ぼすかを見る必要がある」(図3)

コロナ禍で変化が進む市場に対し、世界ではスピーディーで大胆な動きが進んでいる。国内最大規模の投資額を張る三井不動産の31Venturesの取り組みは、日本における大企業とベンチャー企業の共創が今後どう進むのかを占うことにもなりそうだ。