- News

- サービス

ソフトウェア開発への生成AIの適用急ぐIT業界、“稼ぐ場”が壊れ再編・淘汰が始まる

知的財産など大きな4つの課題

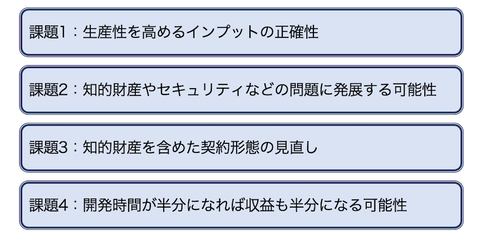

ソフトウェア開発の生産性向上に期待が高まる生成AIだが、各社ともに、いくつかの課題も認識し始めている。各社の言をまとめれば、大きく4つの課題が挙げられる(図1)。

課題1:生産性を高めるインプットの正確性

ソフトウェア開発の設計からレビュー、プログラム、テスト、納品までの工程において、より生産性など効果の高いアウトプットを得るためには、プロンプトにどんな文章を入力すれば有効かといった正確なインプットが求められる。

各社とも、「プロンプトを工夫すれば、もっと良くなる」(富士通の粟津氏)、「何か指示をすれば、それなりの答えが返ってくるものの、期待したものとは限らない」(日立の小川氏)、「工夫によって精度の高いソースコードを作れるし、使い慣れればコーディングの効果はさらに高まる。ただし、プロンプトが多くなり対象システムにより効果が異なる」(日立の立川氏)として、活用ノウハウの蓄積を急ぐ。

課題2:知的財産やセキュリティなどの問題に発展する可能性

生成AIは、誰が書いたか分からないソースコードを参照しているため、「不都合なコードが含まれていないかを疑って使う」(富士通の粟津氏)ことになる。生成されたコードを信じるためには、より丁寧な学習とITエンジニアによる確認作業が必要になり、信頼性を担保するためのテスト工程を増やす必要も出てくる。例えば「同じデータを使って現行システムの出力と比較する」(同)などだ。

課題3:知的財産を含めた契約形態の見直し

生成AIを使って生産性やコード生成の精度を高めるには、過去のソースコードを積み上げ学習させる必要がある。そのため「請負型のSI(システムインテグレーション)に生成AIを使うには利用企業との契約が必要になる」(NECの矢野尾氏)。納品後、ソフトウェアが手元に残らない契約では生成AIの活用効果が薄れるためだ。

課題4:開発時間が半分になれば収益も半分になる可能性

ソフトウェア開発費用を人月換算で見積もる限り、生成AIを使ってソフトウェア開発の生産性を高め短期間での開発が可能になれば、請求できる金額も下げざるを得ないことになる。ソフトウェア開発費用の見積もり方や請求指標などに関する議論が必要になるだろう。

そうしたリスクを補うために、高付加価値ビジネスとして生成AIを使ったシステム構築を新たなモデルとして新規需要を開拓する動きもある。例えばNECの森田 隆之 社長は2023年12月の記者会見で「生成AIを使った業種ごと・顧客ごとのモデルを2024年度にリリースする」と意欲を見せる。

富士通の時田 隆之 社長も、「利用企業に生成AIのインパクトを説き、その活用を提案する」という。同社子会社のITコンサルティング会社であるRidgelinezは、企業競争力の向上やイノベーションの推進を支援する生成系AIコンサルティングサービスの提供を開始。野村総合研究所(NRI)も2024年1月、生成AIを使った経営改革支援サービス「AIコンサルティング」を開始した。

専門知識やドメイン知識をもつSI企業は生き残る?

新たな需要の取り込みに力を入れる背景には、生成AIの活用がSI企業を死滅させると見る向きがあるからだ。例えば日立の立川氏は、開発プロセスの変化を次のように予測する。

「誰が詳細設計を担当し、誰がレビューするのか。あるいはプロンプトのチェックなど、仕事量ではなくタスクが増える。いずれにしろ最後は人になるため、専門知識を持ったエンジニアと、ドメイン知識を持つIT企業、業界固有の知識を持つ協力会社が強くなる」

NTTデータの冨安氏は、「業務知識のない中小の下請けはいらなくなるだろう」と厳しい見方をする。NECの矢野尾氏も、「ソフトウェア開発モデルにおけるⅤ字カーブにおいて下位の工程は価値を失うだけに、上流工程へのシフトなどビジネスモデル転換を図る」と話す。

そうした中、生成AI対応を急ぐのが、業務システムから組み込みソフトウェアまでの開発を請け負う大手IT企業の富士ソフトだ。坂下 智保 社長ら経営陣の危機感から2023年10月、早々に「生成AI部」を設置した。生成AIやLLMの技術と市場動向を把握し、その活用施策の作成と実行を統括する。

ただ初代部長の河野 恭太郎 氏は、「SI企業が世の中で全く必要とされなくなるとの声はあるが、そこまでは悲観していない。生成AIを使っても100点満点の結果が返ってくることはない。つまり、人がやる領域があるということだ。各種の“さじ加減”を含めたトータルなコーディネートはSI企業しかできない」と主張する。事実、多くのSI企業はプログラミングの専門集団ではなく、システム構築ノウハウを持ち、納入後の運用サポートまで手掛けている。

生成AIの利用環境として富士ソフトは、約5000ライセンスの導入を予定する。環境としては、GitHub Copilotと「Amazon CodeWhisperer(コードウィスパー)」「Cursor(カーソル)」の3つを検証する。例えば、「GitHubを開発プラットフォームにするならGitHub Copilotを、AWS(Amazon Web Services)上で開発するならCodeWhispererといった具合で選びたい」(河野部長)考えだ。課題3の学習データについても、「開発したものは副産物として自社に残し、生成AIに取り込めるようにしたい」(同)とする。

中小規模や地方のIT企業には逆にチャンスも

富士ソフト同様、ITエンジニアに生成AI技術の活用を習得させようと必死の受託開発会社は少なくない。生成AIによる生産性向上がビジネス拡大に寄与すると期待するからだ。大きな資本力がなく大量人員の確保などが難しい中小IT企業でも、その生産性向上により中規模クラスのシステム構築までを請け負えるようにもなると言われている。

また地元の事業会社のシステム構築を請け負い、業務知識を蓄積している地方の中小IT企業も生き残れるとみられている。地域でデータセンター事業を展開するIT企業の経営者は「地域の課題解決にあたらなければ生き残れない」とする。別のIT企業経営者は、「人月ビジネスから脱却できなければ生き残れない」として、データセンターを活かすビジネス展開を考える。

SI企業は複数プロジェクトを手掛けノウハウを蓄積してこそ価値が生まれる。同時に、生産性向上で浮いたリソースを、より効率的な設計や強固なテストなどに振り向ける。生成AIで作成したプログラムやシステムなどの品質を保証する必要もある。システムは複雑化しており、より高い品質が求められることは間違いがない。

下請けとしてソフトウェア開発だけを請け負う受託開発会社には最も厳しい未来が待っているようにみえる。彼らだけでなく、産業構造や事業構造の変化を見極め、生き残り策を考えなければ、IT企業は再編・淘汰の波に飲み込まれてしまうだろう。

田中 克己(たなか・かつみ)

IT産業ジャーナリスト 兼 一般社団法人ITビジネス研究会代表理事。日経BP社で日経コンピュータ副編集長、日経ウォッチャーIBM版編集長、日経システムプロバイダ編集長などを歴任。2010年1月にフリーのIT産業ジャーナリストに。2004〜2009年度まで専修大学兼任講師(情報産業)。2012年10月からITビジネス研究会代表理事も務める。40年にわたりIT産業の動向をウォッチしている。主な著書に『IT産業崩壊の危機』『IT産業再生の針路』(日経BP社)、『2020年 ITがひろげる未来の可能性』(日経BPコンサルティング、監修)などがある。