- News

- 共通

製造業こそデザインマネジメントに取り組み価値あるイノベーションを起こせ

エムテド 代表取締役 田子 學氏

ステークホルダーとの対話が新たな価値を生み出す

デザインマネジメントを導入するに当たり、「参考になるのが学校教育に採り入れられているコンピテンシー教育だ」と田子氏は話す。コンピテンシーは、経験から得た知見で良い関係を築くための力であり、顧客や従業員などのステークホルダーとの間に信頼を育むプロセスが社会価値の創造につながるとされる。田子氏は「コンピテンシーをきちんとデザインして導入すれば、日本のエンジニアリングは高く評価されるようになる」と力説する。

コンピテンシーを製品開発に取り入れている企業に三井化学がある。「研究員の思考を変えるために約10年前に招へいされた」という田子氏は同社内で「MOLp(モル)そざいの魅力ラボ」と呼ぶ部活動を開始した。「来る者拒まず、去る者追わずのオープンで自由なイノベーティブなコミュニティで、現在の参加メンバーは幽霊部員も含め100人超に拡大している」(同)という。

デザインマネジメントでは「とにかく頻繁に対話する」(田子氏)というようにMOLpでも「とにかく対話し、これまでにない素材を生み出そうとした」(同)。そうした対話から生まれたのがプラスチック素材の「NAGORI」である。

研究員との対話の中で田子氏が「プラスチック食器で食べる食事は、あまりおいしくない」と問いかけたところ、研究員は総じてうなずいた。プラスチックは熱伝導率が低く、食事の熱さや冷たさが伝わらす、おいしさを感じないためだ。そのため食育の世界では「味覚障害を起こす可能性から敬遠されている」(田子氏)という。

だが、小さな子どもや高齢者が陶磁器の食器を使うには破損などのリスクがある。そこで「安全、かつ、おいしく食べられるためのプラスチック素材として開発したのがNAGORI」(田子氏)だ。そこでは三井化学が得意とするプラスチック原料を混ぜるための「相容化・分散」技術が活かされている。海水を真水化するプラントから出るミネラルを再利用しプラスチックに配合率80%で添加することで、陶磁器と同じ熱伝導率を達成できた。

しかもNAGORIへのミネラル配合は「環境問題の解決の一助にもつながった」(田子氏)。真水化プラントの近くでは「副産物であるミネラルを廃棄しており、サンゴの死滅が問題になっていた」(同)のだ。MOLpは「化石資源の低減にもつながる新たな素材を作り、プラスチックの使い方を変える“未来の橋”まで作れた」(同)とする。

NAGORIは、パナソニック製の電気シェーバー「ラムダッシュ パームイン」にも採用されている。NAGORIを使ったモデルは「普及モデルに比べ1万円高いにもかかわらず24倍も売れ、量販店では品切れを起こした」(田子氏)ほどだ。

MOLpの活動は、証券会社のアナリストも注目し「素材企業としてデザインマネジメントを追求する姿勢と、素材の持続可能性をデザインする意思が高く評価された」(田子氏)。活動内容の社外への情報発信や、こうした評価は採用にも好循環を生み「まずMOLpを知った人が、三井化学の門を叩いてくれるケースが増えている」(同)という。

回り道が情報や人などの新たなネットワークにつながる

企業が成長するためのデザインについて田子氏は「第一は合理性を考えた設計である」と指摘する。「効率化と合理性は混同されがちだが異なるものだ。効率化ではなく、合理性に従って設計するのが重要だ」(同)と強調し、次のように説明する。

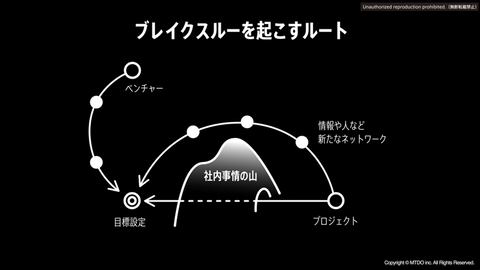

「ブレイクスルーを起こすルートは1つではない。プロジェクトが効率良く最短で進むルートには、往々にして社内事情という高い山が立ちはだかることが多い。だが、その山を迂回するルートもある。苦労して山を切り崩すよりも、回り道した方が早いケースもある」(図3)

回り道によって情報や人など新たなネットワークの機会が得られることも多い。田子氏は「外の世界、マーケットの観察は、自分たちは、どういう人間か、どういう企業なのかを、もう一度問い直すきっかけになる。会社のアセットを生かしながら、そこにないものプラスオンすることで次なる価値が生まれ、エンジニアリング視点のバイアスも改善される」と話す。

そこで重要になるのが「自分たちの技術を自信を持って売り込むためのストーリー」(田子氏)である。ストーリーとは「自分たちが誇る他にはないアセットと、言い方、表し方をパッケージにした全体の見え方のようなものが、ちゃんとマーケットに含まれるような状況を作っていくことであり、それがデザインマネジメントだ」(同)とする。

企業成長のデザインを田子氏は「まずは企業の独自性を見定めた“知”を、内側だけでなく外にも目線を向けて探索する。次に対話を徹底的にする。本質的な対話は端折ることなくやっていただきたい。そのうえで時代に即したアジャイル的開発も目指すことだ」とまとめる。

「日本の製造業は、匠の技術や世界唯一の技術をたくさん持っている。それを『買ってください』ではなくて『売ってください』と言わせる必要がある。魅力あふれる、ものづくりのためにデザインをもっと活用していただきたい」と田子氏はエールを送る。