- News

- 共通

製造業こそデザインマネジメントに取り組み価値あるイノベーションを起こせ

エムテド 代表取締役 田子 學氏

「デザイン経営」宣言を経済産業省は2018年に発表しているものの、日本国内ではデザインに対し色や形、意匠をイメージする人がまだまだ多い。デザイン経営はなぜイノベーションにつながるのか。デザイン事務所エムテドの代表取締役であり、複数の大学で教鞭を執る田子 學氏が「Manufacturing Japan Summit 2025」(主催:マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン、2025年2月)に登壇し、製造業におけるイノベーションに向けたデザインマネジメントの重要性を訴えた。

「昨今は『デザイン』という言葉が、さまざまな場所で使われている。だが日本ではいまだに『自分にはセンスがない』など色や形の話になりがちだ。海外ではエンジニアにもデザイナーと名乗る人がいるほど、その認識は国内外で大きく異なっている」−−。デザイン事務所エムテドの代表取締役である田子 學氏は、こう指摘する(写真1)。田子氏は、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科の特別招聘教授のほか複数の大学で教鞭を執っている。

会社の価値として循環しないデザインは最善ではない

デザインを辞書で引くと「設計」という意味が記載されている。20年ぐらい前までは「意匠」と書かれていたという。田子氏は「日本におけるデザインに対する認識が、ようやくグローバルスタンダードになってきた」とする。ここで田子氏がいうデザインとは「人間が介在する場において社会課題解決のために発揮する力や動き」を指している。

そのための手法の1つに「アウトカムデザイン」がある。アウトカムは本来、医療用語だ。例えば手術により身体は健康になっても、手術跡によって「プールに入りたくない」など心が傷つくことがある。その際は「心をケアできる処方を出すなど、患者の生活の質(QoL:Quality of Life)を高めることが求められる。それがアウトカムであり、それをどうデザインするかが大切だ」(田子氏)

これを製造業に当てはめると「その場しのぎのデザインで製品化やマネタイズに成功しても、最終的に会社の価値として循環しなければ、最善のデザインとは言えない」(田子氏)ことになる。そこでは「PEC(Personal Emotion Connection)、すなわち顧客や対象者とパーソナルかつ感情的なつながりを持てるかどうかの視点を持つことが重要になる」(同)という。

では日本の製造業にデザイン経営を持ち込めば、どう変わるのか。田子氏は「デザインとイノベーションは近しいものだ」としたうえで、イノベーションが生まれるための3原則として、ビジネスデザイナーでありストラテジストである濱口 秀司 氏が唱えた「(1)見たことも聞いたこともないこと、(2)実現が可能なこと(3)物議を醸すこと」を挙げる。

物議を醸すとは「10人中9人が賛成なものは、おそらく過去にあったものや知っている内容だろう。みんなが首をかしげるもののほうが、イノベーションのきっかけになるといわれている」(田子氏)

実現可能であるとは、自社のアセットだけに限らず、外からのアセットを組み替えてでも現実にできるものであることを指す。「自らが考え抜き、誰かの真似でもなく、後追いでもなく、次の時代に渡していきたいものを生み出すことがデザインだ」と田子氏は強調する。分かりやすい例として、ドイツのプロダクトデザイナーであるディーター・ラムス(Dieter Rams)氏の言葉を紹介する。

「デザインとは、橋の形を考えることではなく、向こう岸への渡り方を考えることだ。その橋によって、どれだけ人が幸せを享受できるのか。何十年、何百年とたった時に、どういう試算が生まれるのかを先に考える。それが本当のデザインのあり方であり、デザイナーがいればできるという話ではない」

そうしたデザインは「人の行動変容を起こせる。デザインは発明や革新そのものであり、デザインによって大きく未来の可能性や価値が変わっていくことを認識していただきたい」と田子氏は力を込める。

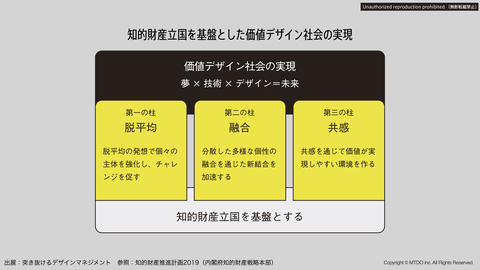

内閣府知的財産戦略本部の『知的財産推進計画』も「夢と技術、デザインの組み合わせが日本の未来をつくる」とし、それを実現するための3つの柱として、脱平均、融合、共感を挙げる(図1)。いずれも「他より先んじて一歩前に出られるか、もしくは尖れるかが重視されている」(田子氏)という。

人々が納得できるストーリーなしに製品化はできない

デザイン経営の成功例として田子氏は、自身が東芝に勤務していた時に手掛けたエアコンを紹介する。それまで、エアコンの室内機の正面には、効率を高めるためにスリット(制気口)が設けられていた。だが内部には埃がたまりやすく、マニュアルには3カ月に1度ぐらいパネルを清掃するように書かれていたという。これを田子氏は「メーカーのエゴだと思う。インテリア的にも見栄えが悪かった」とみた。

そこで田子氏がデザインしたのが正面のスリットをなくしたエアコンだ。当初は「量販店の人たちからは『エアコンに見えないから売れないと思う』と言われた」(同)という。2000年に発売した結果は真逆で「その年の指名買い商品で1位になり業績表彰を受けた」(同)。そのデザインは今や世界的な標準になっている。

逆に失敗例として田子氏が挙げるのが、2008年に登場しセンセーションを起こした“羽根のない扇風機”である。実は東芝は1980年代に同様のアイデアで特許を取得し、試作までしていた。だが「扇風機に見えないので売れないかもしれない」と考えて結果的には発売しなかった。

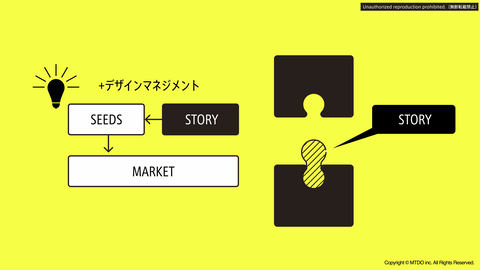

田子氏は「世の中を変えるかもしれない良いネタを持っていても、人々が納得できるストーリーを織り込めなければ製品化されない。製品化に向けては、エンジニアリング視点のバイアスを緩和し、ブランド価値やUX(User eXperience:ユーザー体験)といった無形資産としてのデザインの活用が必要だ」と訴える(図2)。