- News

- 共通

日本企業の生成AI活用は低めの目標設定から成果を得られず、PwC Japanの調査

ユースケースの設定やデータ品質などが成果を左右

こうした結果から分かるのは、「期待を大きく上回る」企業は生成AI技術を「業務プロセスの一部として正式に組み込んでいる」ということだ。これらの回答者は「AIエージェントについて理解しており、導入済み/導入を進めている」とも回答しており、ビジネスとテクノロジーの両面を見定めたうえで生成AI技術を活用している企業だと言える。

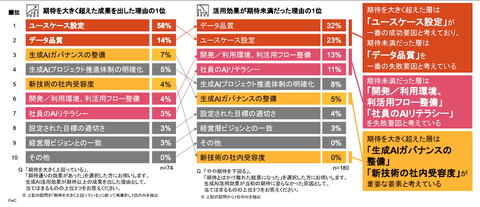

調査を取りまとめるPwCコンサルティング 執行役員・パートナーの三善 心平 氏は、生成AI技術活用において評価に差が開く理由について「『ユースケース設定』と『データの品質』にもある」と指摘する(図4)。

「期待を大きく超えた成果」を出した理由の1位は「ユースケース設定」だった。逆に「活用効果が期待未満」だった理由で最も多かったのは「データ品質」で、それに「ユースケース設定」が続く。例えば、基本的な活用先が「要約や資料検索」などが中心で、音声や画像の生成、新規ビジネスへ利用といった広がりはない。

注目すべき結果は他にもある。1つは、生成AI技術による効果の還元先だ。「従業員への利益還元(給与増加やボーナスなど)」「従業員の雇用時間への還元(成果ベースでの時短勤務奨励など)」を還元先に挙げた企業の6割以上が「期待以上の成果」を上げたとしている。

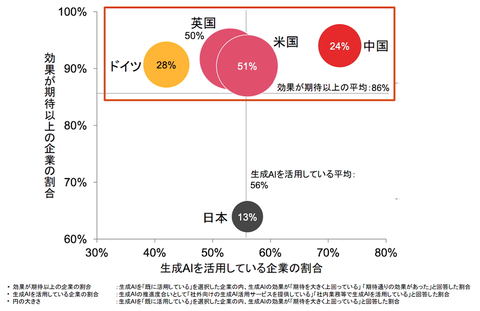

実は日本企業の生成AI技術の活用への取り組みにおいては、米中など4カ国と大きな差はない。差が顕著なのは効果だ(図5)。特に「期待を上回る」とする日本企業は、米国と英国の4分の1、中国とドイツの半分にとどまっている。

三善氏は各国の特徴をこう説明する。

「ドイツ企業は慎重な導入姿勢ながら、効果的なユースケースを選定し、社外向けサービスに注力している。中国は政府ガイドラインの下、積極的かつ迅速に導入を進めて効果を上げつつ、多様なユースケースによる、さらなる拡張を図っている。米国と英国は中国ほどの導入スピードはないものの、社外向けサービスへの活用で先行し、ユースケースの展開や業務統合、ガバナンス体制の整備で他国をリードして高い効果を上げている」

各国に共通するのは、「期待を上回る」とする企業と「期待未満」とする企業の間に、「目的意識」「推進体制」「業務プロセス」「活用の土台」において顕著な差が見られることだ。「期待を上回る」企業においては国別の差は小さく、概ね同様の状況にある。ここでも三善氏は「生成AI技術を業務に組み込んでいるかどうかが問題だ」と指摘する。

「高い目標の設定」や「CAIOの設置」なども同様だ。「日本企業には、合意経営やボトムアップ、失敗を過度に懸念する傾向がある。結果、低めの目標設定になり、業務改善にとどまってしまう」(三善氏)というわけだ。ただ現場は業務改革に取り組む姿勢を持っている。

生成AI技術活用の効果を享受している国は、生成AI技術の登場を「構造的な変革のチャンス」と捉え技術情報などもキャッチアップし、生成AI技術を中核とする組織や業務、ガバナンスの整備を進めている。生成AI技術を前提にした企業活動に変革することが、同技術の成果を最大限に引き出すための条件と言えそうだ。

田中 克己(たなか・かつみ)

IT産業ジャーナリスト 兼 一般社団法人ITビジネス研究会代表理事。日経BP社で日経コンピュータ副編集長、日経ウォッチャーIBM版編集長、日経システムプロバイダ編集長などを歴任。2010年1月にフリーのIT産業ジャーナリストに。2004〜2009年度まで専修大学兼任講師(情報産業)。2012年10月からITビジネス研究会代表理事も務める。40年にわたりIT産業の動向をウォッチしている。主な著書に『IT産業崩壊の危機』『IT産業再生の針路』(日経BP社)、『2020年 ITがひろげる未来の可能性』(日経BPコンサルティング、監修)などがある。