- News

- 共通

日本企業の生成AI活用は低めの目標設定から成果を得られず、PwC Japanの調査

「日本企業の生成AI(人工知能)技術の導入は着実に進んでいるものの成果を得られない状況が続いている」−−。こんな調査結果をPwC Japanグループが発表した。調査対象にした欧米や中国の企業に比べると、その差が歴然だという。調査にあたったPwCコンサルティングの執行役員・パートナーの三善 心平 氏は、その理由を「低めの目標徹底にある」などと分析する。日本企業は生成AI技術をうまく活用できるのだろうか。

PwC Japanグループの『生成AIに関する実態調査2025年春』は、日本を含む5カ国にあって売上高500億円以上の企業で生成AI(人工知能)技術の導入に関与する管理職(1カ国につき100社超から1000社弱)を対象にした調査。これまで日米企業を対象にしてきたが今回は、生成AI技術活用の先進性や規制動向などから英国、ドイツ、中国を追加した。

活用状況は急増するも期待以上の効果は進展なし

同調査によれば、日本企業の生成AI技術の活用状況は56%と半数を超える。「推進中」を含めれば76%と8割弱になる。調査を始めた2023年春は「ゼロ」だったものが、2024年春には43%、2025年春は過半数と急増した。

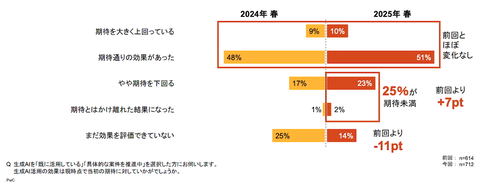

ところが、その活用効果になると、あまり刈り取れていない(図1)。「期待を大きく上回る」との回答は、2024年春の9%が2025年春も10%と進展のない状況にある。米国企業では「期待を大きく上回る」とする回答は、2024年春の33%が2025年春には45%にまで増えているのとは対照的だ。

適用分野に違いもある。日本企業が「業務の効率化」など目先の利益確保を指向しているのに対し、米国企業は「顧客満足度を向上させる新しいサービスの開発、新規事業の創出」といった事業構造変革に踏み込んでいる。

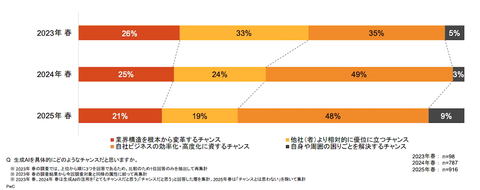

日本企業における生成AI技術の活用は、従業員にも経営者にもメリットをもたらしておらず、小さな効果しか得られていないようにみえる。理由の1つは「活用による期待度合い(チャンス)」に対し「業界構造を根本から変革するチャンス」と「他社(者)より相対的に優位に立つチャンス」と回答する日本企業は前回調査から減少し、「自身や周囲の困りごとを解決するチャンス」が同6ポイント増えた(図2)。「自社ビジネス効率化・高度化に資するチャンス」と捉える層と合わせれば“内向き活用”が過半数を占める。つまり、生成AI技術活用の目的が小さいということだ。

もう1つの理由は、生成AI技術による驚異の捉え方にある。「ビジネスの存在意義が失われる」と「他社より相対的に劣勢に晒される」といった危機感を持つ日本企業は減少傾向にある。ビジネスモデルの変革や新しいビジネスを創り出そうという気概が不足しているといえる。

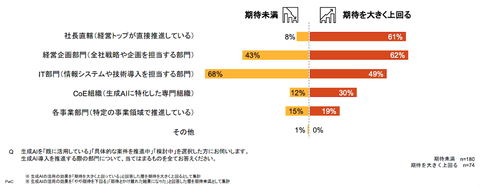

「効果が期待を下回る」要因は他にもある。1つは、生成AI技術の導入を推進する体制だ(図3)。経営トップ自らが推進する企業は「大きな効果を上げている」のに対し、IT部門が導入をリードする企業は期待を下回る傾向がうかがえる。

2つめは、CAIO(Chief AI Officer:最高AI責任者)の存在だ。CAIOを配置する企業の60%が「期待を大きく上回る」と回答している。

3つめは、業務変革への適用範囲にある。生成AI技術によって業務が「完全(100%)に置き換わる」と「大部分(60~80%程度)が置き換わる」と回答する企業の70%が「期待を大きく上回る」とするのに対し、「半分(50%程度)置き換わる」と「部分的に(20%から40%程度)置き換わる」と回答する企業では「期待を大きく上回る」は29%に低下し、逆に「期待未満」が83%にもなる。