- News

- サービス

システム開発は全工程の自動化を図るAIネイティブ型開発へ、生産性20倍がIT業界に与える衝撃

システム開発への生成AI(人工知能)技術の適用において、システムインテグレーターなどは新たな段階に踏み出している。これまでコーディングへの利用が中心だったものが、要件定義や設計、テストなどシステム開発の全工程に広げ始めたのだ。生成AI技術の利用を前提に、ウォータホール型の開発プロセス全体を抜本的に見直し、生産性を10倍、20倍に高める。調査会社のガートナージャパンは「AIネイティブ開発型の時代」が訪れると指摘する。

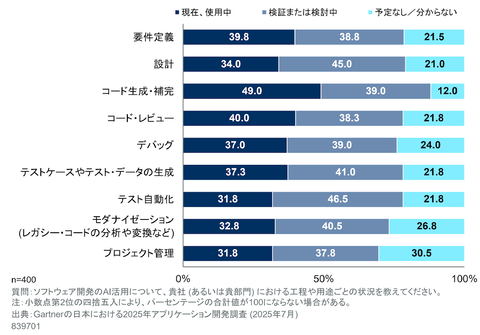

IT調査会社のガートナージャパンが2025年7月、ソフトウェア開発に携わる国内のITエンジニアら約400人に生成AI(人工知能)技術の活用状況を調査した。同調査によれば「本番環境で生成AI技術を活用する」とするITエンジニアらの割合は、1年前の前回調査の約15%から約30%へと倍増した。

調査結果について同社アナリストの関谷 和愛 氏は「驚くほどの急進だ」と指摘する。ITエンジニアは生成AI技術の利用に前向きで、同調査では約9割が肯定的だった。経営者や幹部も肯定的に捉えている。関谷氏は「経営者には『出遅れてはまずい』との危機感もある」とみる。

生成AI技術の適用先を工程や用途別に見ると「コード生成・補完」は前回調査から27.8ポイント増の49%になった(図1)。合わせて「要件定義」への活用は前回の約14%から40%弱と3倍弱にまで増えている。

大手インテグレーターは生成AI技術活用で成果を得始めている

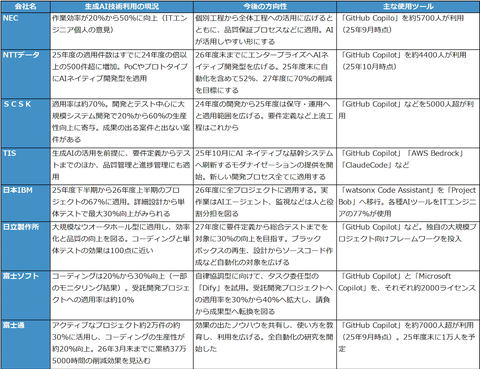

実際、ITエンジニアを多数抱えるシステムインテグレーターは、生成AI技術を、どのように利用しているのか。筆者が取材した大手の取り組みをまとめたのが表1である。

NECのSI変革推進&エンジニアリング統括部の曽小川 貴裕 上席プロフェッショナルは生成AI活用の状況を「2024年は、一部の先行する組織とITエンジニアだけだった。それが今は、活用する組織も人も増え、適用工程も広がり、効果も着実に上がっている」と説明する。約7500人のITエンジニアは「作業効率が20%から30%向上した」と評価しているという。同部の才田 好則ディレクターは「ユースケースを作り、注力領域を決めたり開発プロセスを標準化したりし、全工程に適用する」とする。

富士通はアクティブなプロジェクト約2万件の約30%に生成AIを活用し、コーディング工程で生産性約20%の向上効果があったとする。グローバルデリバリービジネスグループ ソフトウェアオープンイノベーション事業本部長兼Tech Standardize統括部長の粟津 正輝 氏は「活用ノウハウの共通や使い方の教育などを図り活用範囲を広げている。『GitHub Copilot』を使うITエンジニアは24年の約2400人が25年9月には7000人超、26年3月末には約1万人になる。削減効果も26年3月末までに累積37万5000時間を見込む」と話す。

日立製作所はウォータホール型の大規模システム開発などに適用し、27年度に要件定義から総合テストまでを対象に30%の生産性向上を見込む。アプリケーションサービス事業部テクノロジートランスフォーメーション本部の立川 茂 本部長は「コーディングと単体テストにおける活用では満足できる効果を生み出している。ただ全工程における効果では、10%程度の低いプロジェクトもある」と明かす。

NTTデータも「日本におけるシステム開発の生成AI活用プロジェクト数が25年度にすでに500件を超え、2024年度の倍以上になった」と技術革新統括本部AI技術部の市川 耕司AI技術担当部長は話す。「自動化を含め2025年度に52%の生産性向上を図れる」(同)と予測する。

SCSKの生成AI技術の適用率は約70%で「24年度の開発工程から25年度は保守・運用へと適用対象を広げている」と技術戦略本部本部長付兼産業・製造事業グループ統括本部共創IT推進部の皆黒 尚二 部長は話す。今後は「適用の深さにバラツキがあるため、是正に向けて組織ごとの個別対応から全社共通の開発基盤の整備や知見・知財の集約などを図っていく」(同)と話す。

富士ソフトの河野 恭太郎 生成AI部長は「生産性を推し量るのは難しいが、コーディングで平均2割から3割向上しているだろう」とする。受託開発プロジェクトの適用率は10%程度で「活用レベルはコーディングのアシスタントという入門段階にある。対話しながらの開発やタスクを任せるプロジェクトが少しずつ出てきている」(同)という。