- UseCase

- 製造

ホンダの「internavi」、410万台の車が生み出す走行データの社会的価値

自動車業界に変革を迫る「CASE(Connected、Autonomous、Shared、Electric)」。自動運転が注目されるが“C(コネクテッド)”によって生まれる走行データの価値も高まっている。本田技研工業 経営企画統括部ビジネス開発部ビジネス開発課の福森 穣氏が、2019年6月に開催された「AWS Summit Tokyo」に登壇し、同社が持つ410万台の車の走行データの社会的価値を紹介した。

「自動車は走れば走るほど二酸化炭素を出すというネガティブな面をもっている。だが一方で各種のデータも出している。このデータが社会に貢献できれば素敵なはずだ」--。本田技研工業 経営企画統括部ビジネス開発部ビジネス開発課の福森 穣氏は、自動車が走ることで生まれるデータの価値について、こう語る(写真1)。

ホンダは、自車ユーザーを対象に、カーナビを含めたコネクテッドカー向けサービス「internavi」を1998年から開始している。現在は、3Gの携帯電話回線で車とデータセンターをつなぎ、目的地の天気や渋滞情報、燃費のランキングといった各種サービスを提供する(写真2)。2019年3月時点で約410万台のホンダ車がinternaviに接続されている。

全自動車の5%程度でも常にデータを採ることが価値を生む

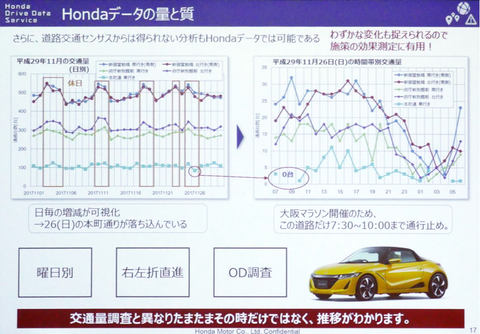

福森氏によれば、「410万台という数字は自動車全体の5%ほどでしかない。だが、国土交通省が調査している『道路交通センサス』と、たとえば大阪・御堂筋で比較したところ、ズレは少ない」。むしろ「国交省のデータが調査時の“断面”でしかないのに対し、internaviでは24時間365日、常にデータを取り続けているというメリットがある」(福森氏)という。

たとえば、大阪の2017年11月26日のデータは、いつもと比べて明らかにデータが異なっていた。これは大阪マラソンによる通行止めがあったため。「継続して取得しているデータであればこそ気づけることがある」と福森氏は強調する(写真3)。そのうえで、いくつかの活用例を挙げる。

災害時の復旧支援に向け緊急時用の判断基準も用意

Internaviのデータが社会に役立っている例の1つが、災害時の普及支援である。最初は、2011年3月11日に発生した東日本大震災時の対応だった。「『1台でも車が通れば、その道は通れるだろう』という考えから、internaviの実績データを、Googleや大学の研究室、ウェザーニュースなどが持つデータとマッシュアップし災害・復旧活動に役立てた」(福森氏)のだ。

その後も、2018年の西日本豪雨や北海道胆振東部東部でもデータを提供した。福森氏は「データを当社の手元に止め置かず、いろいろな企業と連携することで、物流やBCP(事業継続計画)を考える人たちが利用できるようにしている」と話す。

復旧支援特有の工夫もしているという。たとえば、「道路が部分的に陥落していても、道路脇の草むらなら通過できるといったところまで検出できるようにしている。片側が通れなくても通行実績があれば、両方向の通行が可能といった判断・演算もできる。緊急時のための対応が可能」(福森氏)というわけだ(写真4)。