- UseCase

- 製造

ブリヂストン、現場が使いやすい工場の設計や設備更新をメタバースで事前検証

G生産設備エンジニアリング業務部 主幹 植田 省吾 氏

複数人が同時に体験・検証できる社内メタバースに発展

同時期、ブリヂストン社内では「複数人が同時に仮想空間に入り、インタラクティブに体験・検証したいというニーズが高まりつつあった」(植田氏)。そこで取り組んだのが社内メタバース(3次元の仮想空間)の構築である。当時は世の中的にも「メタバース元年」と呼ばれていた。

メタバース構築に向け、マルチプレイゲーム開発基盤「Unity Netcode」(Unity Technologies製)を採用し、VRデバイス「Meta Quest 3」(米Meta製)から同時利用できるVRアプリの開発に着手した。試作環境をUnityの日本法人の支援を受けて開発し、その上でブリヂストンのチームが機能をカスタマイズしていった。

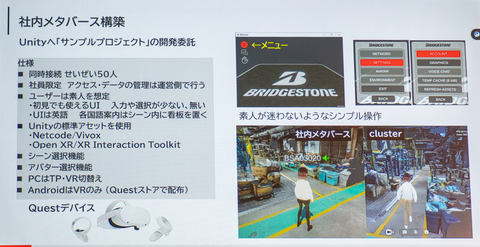

VRアプリの要件としては「初心者でも使いやすく、軽量でシンプルな構成」「最大同時接続50人」「社員限定の認証制」「VR初心者でも英語が読めれば操作できるUI(User Interface)」などを設定した(図2)。

完成したVRアプリは、Metaが運営するアプリストア「Meta Quest Store」経由で、特定のユーザーだけに限定配布する仕組みを使って社内展開した。VR初心者向けには「チュートリアルルームを用意し、安全な環境下で操作に慣れてもらえるように工夫した」(植田氏)とする。

社内メタバース内では、3人称の視点と1人称の視点を切り替えたり、シーンやアバターを選択したりできるようにした。工場とテクニカルセンターを接続すれば、設計中の設備について、保全担当者が現地に赴かなくても機器の配置や可動範囲を確認でき「点検しづらい箇所はないか」「部品交換に支障がないか」といった動きを現場目線で検証できる。

植田氏は社内メタバースの効果を「従来のスクリーンに映し出すCAD(コンピューターによる設計)データを使ったレビューと比べ、現場担当者の真剣度がまるで違ってきた。使用感がリアルに伝わるVRだからこそ、活発な議論とフィードバックが得られる」と強調する。

その後、Unityの産業向けサポートが充実してきたこともあり、2023年頃からは「利用者のフィードバックを受け、アプリケーションを自前で改良する体制が確立できている」(植田氏)という。3Dデータ管理サービス「Asset Manager」(米Unity Technologies製)を使い大規模CADモデルを軽量表示する3Dタイリングや、工場空間を再現したアセットを使った安全点検や防災点検などのためのシーン拡張などを図っている。

メタバースの業務活用に向けデータの軽量化やデバイスの進化を注視

メタバースの業務活用を推進するためブリヂストンは(1)3D CADデータの軽量化と(2)配布環境の整備といった技術的な課題の解決に取り組んでいる。

データの軽量化では「製造設備のような『人が周囲を歩きながら確認する大型かつ複雑な構造物』の3Dモデル化が課題だ」と植田氏は指摘する。3Dデータ最適化ツール「Unity Pixyz」(米Unity Technologies製)を使っているが「自社設備には細かく複雑な構造や不要な形状が多く含まれており、変換設定の最適化が難しい」(同)からだ。

配布環境の整備では「PC用のVRアプリが自動アップデートに対応しておらず、更新のたびに個別ファイルを手動で配布する必要がある」(植田氏)ことが課題だ。「Webサイト上で3Dグラフィックスを描画するWebGL技術を用いたアプリの配信が一般化すれば、よりスムーズな運用が可能になる」と植田氏は期待している。

3Dモデルの作成方法としては、フォトグラメトリー技術よりも軽量かつ写実的な空間表現を可能にする「3DGS(3D Gaussian Splatting:3Dガウススプラッティング」にも注目している。「よりリアルタイムにVR空間に反映できる点が魅力的だが、現時点ではUnityは正式にサポートしておらず、今後の対応が待たれる」(植田氏)とする。

CG(コンピューターグラフィックス)を現実の特定の場所に正確に固定する空間ターゲット技術にも期待する。例えば、HoloLens内に防火シャッターを実寸で再現し、実際の設置位置や動作をシミュレーションするなどを想定する。AR(Augmented Reality:拡張現実)アプリの開発基盤「AR Foundation」(米Unity Technologies製)の標準機能になれば「現実空間との融合が加速する」と植田氏は話す。

アプリの活用促進に向けてはデバイスの進化も注視する。「VRヘッドセットを初めて使った7~8年前に比べれば、現在のデバイスは格段に快適で操作性も高い。だが、まだ1日中使えるレベルではない」(植田氏)ためだ。「異なるデバイスや基本ソフトウェア(OS)間での3Dモデルのシームレスな展開や一貫した体験が得られる環境に期待したい」(同)という。

「現場視点での情報交換が活性化すれば、メタバース活用に向けた全体の底上げにつながる。課題やノウハウを共有できるユーザーコミュニティも、産業領域におけるXR活用の発展には必要だ」と植田氏は提案する。

| 企業/組織名 | ブリヂストン |

| 業種 | 製造 |

| 地域 | 東京都中央区(本社) |

| 課題 | 大規模・複雑な工場設備やレイアウトの設計において、現場作業員の視点から使い勝手や運用効率を事前に評価したい |

| 解決の仕組み | VR/MRアプリケーションを内製開発し社内メタバース上で利用し、複数人が同時に遠隔からレビューできるようにする |

| 推進母体/体制 | ブリヂストン、米Unity Technologies日本法人 |

| 活用しているデータ | 工場や設備の3D CADデータ、360度カメラで撮影・スキャンした実空間の画像データや点群データなど |

| 採用している製品/サービス/技術 | マルチプレイゲーム開発基盤「Unity Netcode」(米Unity Technologies製)、VRヘッドセット「Meta Quest 3」(米Meta製) |

| 稼働時期 | 2023年(社内メタバースの本格運用開始時期) |