- UseCase

- 製造

新菱冷熱工業、BIMを活用し施工現場への業務集中をオフサイトとバックオフィスに分散

デジタルトランスフォーメーション推進本部 副本部長の斎藤 佳洋 氏とBIM 課長の酒本 晋太郎 氏

空調・給排水設備の新菱冷熱工業は、施工プロセスの抜本改革とBIM(Building Information Modeling:建物情報モデリング)の活用に取り組んでいる。同社 デジタルトランスフォーメーション推進本部 副本部長の斎藤 佳洋 氏と、同本部 BIM課長の酒本 晋太郎 氏が「Autodesk Design & Make Summit Japan 2025」(主催:米Autodesk日本法人、2025年7月)に登壇し、同社のBIM戦略と成果について解説した。

「BIM(Building Information Modeling:建物情報モデリング)の導入とその活用は、建設業界が社会課題を解決するためには不可欠な手段だ」--。新菱冷熱工業でデジタルトランスフォーメーション推進本部 副本部長 兼 デジタル推進企画部長を務める斎藤 佳洋 氏は、こう指摘する(写真1)。

日本の建設業界は、長年にわたり深刻な労働力不足と労働生産性の低さに苦しんでいる。国内の生産年齢人口データによれば、建設業では55歳以上の割合が他産業に比べて特に高い一方で29歳以下の割合が際立って低い。この数字を斉藤氏は「熟練技術者の高齢化と若手の入職者不足という、業界の将来を左右する二重の課題を浮き彫りにしている」とみる。

各業界の労働生産性の上昇率をみても、建設業の生産性が低い水準にとどまっている。加えて「働き方改革関連法」の改正による長時間労働の見直しや、若手人材の確保難、建設資機材の高騰など、業界全体が多くの課題に直面している。

DXによりコア事業である施工業務を抜本的に改革する

こうした課題に対し新菱冷熱は「従来の業務プロセスは抜本的な改革が不可欠であり、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進することが競争力を高め、企業存続の鍵になる」(斎藤氏)として、中期経営計画の大きな柱としてDXを掲げている。

同社のDXへの取り組みは(1)DX人材育成、(2)デジタル活用、(3)社内のDX風土醸成の3つのテーマが軸になっている。これにより「未来・環境エンジニアリングカンパニーとして環境や社会に対する新たな価値を提供することを目指す」(同)

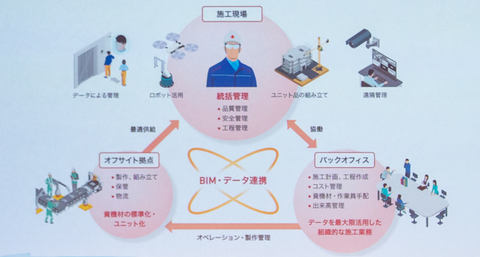

DXよる業務の抜本改革では、コア事業である施工業務に焦点を当てる。具体的には「従来の施工現場へリソースと業務を集中させるやり方から、バックオフィスや現場以外のオフサイトに業務を分散させる方法へと組織全体としてシフトすることだ」と斉藤氏は説明する。

すなわち、設計や製図、資材加工などの作業はオフサイトで実施し、施工現場では「オフサイトから届いたユニット品の組み立てや、全体としての品質、安全、工程の管理に集中できるようにする」(斎藤氏)。タブレット端末なども利用し生産性の向上につなげる。

そこで重要な役割を担うのがBIMだ。その理由を斉藤氏は「目指すべき現場の姿を実現するためには、さまざまなデジタル活用やデータ連携が必要になる。BIMは単なる3D(3次元)モデルではなく、施工プロセスを支えるデータ基盤になるからだ」と説明する(図1)。

BIM活用に向けて新菱冷熱は2024年2月、米AutodeskとMOU(Memorandum of Understanding:基本合意書)を締結した。「Autodeskが提唱するビジョンと、当社のDX推進方針が共鳴した結果だ。両者が協力し建設業界が抱える課題の解決と新たな価値創出を目指す」(斎藤氏)という。

新菱冷熱は1980年代から、自社で3次元CAD(コンピューターによる設計)ソフトウェアの開発に取り組んできた。この経験を斉藤氏は「デジタル技術への高い関心とノウハウの蓄積がある」と自己評価する。

そのうえでDXに取り組むに当たっては2023年10月、専門組織「デジタルトランスフォーメーション推進本部」を新設。全社のDX戦略を策定・推進する「デジタル推進企画部」の下に、施工プロセスの変革を担う「施工プロセス課」、デジタルツールやシステムの開発を担う「DX開発課」、BIMの推進を担う「BIM課」の3つの課を置いている。