- UseCase

- サービス

インフォマート、オンプレミスからOCIへの移行で運用コストの4割近い削減と性能・安定性の向上を実現

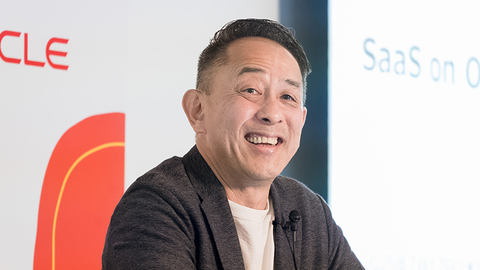

「SaaS on OCI Forum 2025」より、インフォマート 代表取締役社長 中島 健 氏

- 提供:

- 日本オラクル

予測不能なサービス停止を懸念しクラウド移行をためらう企業はいまだ多い。請求や受発注のための企業間電子商取引サービスを提供するインフォマートも同様だった。同社代表取締役社長の中島 健 氏が「SaaS on OCI Forum 2025」(主催:日本オラクル、2025年7月17日)に登壇し、同社のサービス提供基盤をオンプレミスから「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)」に全面移行したプロジェクトについて解説した。

「当社の企業間電子商取引サービス『BtoBプラットフォーム』は、顧客のビジネスを支えるミッションクリティカルなシステムであり、停止することは許されない。信頼性確保の観点から、クラウドへの移行を踏みとどまっていた」--。インフォマート 代表取締役社長の中島 健 氏は、これまでのサービス基盤選択について、こう説明する(写真1)。

BtoBプラットフォームは、1998年創業のインフォマートの主力ビジネスである。請求書発行や受発注処理といった企業間取引業務のデジタル化と標準化を支援している。

創業から約17年間はフード業界に特化し、飲食店と食材卸業者間のEDI(Electronic Data Interchange:電子データ交換)サービスを提供。現在では「全国の飲食チェーンの約6割が当社サービスを利用している」(中島氏)。2015年からは他業界へのサービス提供を開始し、請求書や契約書などにもサービス領域を拡大した。その結果、顧客数は急増し「2015年当時の約4万社が現在では約120万社以上にまで増えている」(同)

限界のオンプレ運用、「止まらない」と「変えずに進化」を移行要件に設定

成長を続けるBtoBプラットフォームだが、冒頭の中島氏の発言にあるように、そのサービス提供基盤はこれまで、オンプレミス環境に構築・運用されてきた。だが、顧客数が増加し続けるのに伴いオンプレミスでの基盤運用は限界を迎えつつあった。当時の状況を中島氏は次のように話す。

「年々増加する顧客企業への対応や、競争力強化のための機能追加、さらなる信頼性向上のためのDR(Disaster Recovery)サイトの構築などにより、データセンターの運用コストが収益を圧迫するようになっていた。加えてオンプレミス環境では、月末・月初のピークに合わせてシステム環境をサイジングしなければならず、データセンターのコスト増に拍車をかけていた。年間数十億円規模のシステムコストが発生しており、その削減が急務になっていた」

データセンターコストの削減に向けインフォマートは、BtoBプラットフォームの運用基盤をパブリッククラウドサービスに移行することを決断する。選定にあたっては「コスト削減に加えて『止まらない』ことと『変えずに進化』することをインフラ要件として求めた」(中島氏)

「止まらない」とは、ミッションクリティカルなシステムの安定稼働に不可欠な可用性の高いインフラを実現すること。「BtoBプラットフォームを使って顧客企業は日々、受発注業務を処理している。万が一障害が発生してしまうとビジネスを停止させてしまう。顧客企業にとってBtoBプラットフォームは、銀行のATM(現金自動預払機)や交通機関に次ぐレベルのミッションクリティカルなシステムであり、障害を発生させない安定稼働の実現は最重要課題だ」と中島氏は説明する。

そのため「高トランザクションな処理が可能な高性能なインフラであることを必須要件にした」(中島氏)。加えて「年々増加する顧客数に対応できるだけの柔軟性や拡張性も不可欠だった」(同)という。

もう一方の「変えずに進化」とは、アプリケーションの改修コストをかけずにクラウドへ移行することを意味する。中島氏は「クラウドへ移行した後のコスト削減はもちろんのこと、移行作業自体にもコストをかけたくなかった。従って、できる限りアプリケーションを改修することなく、既存のアーキテクチャーを踏襲したうえで、より低コストで移行できるプラットフォームを検討した」と振り返る。