- UseCase

- サービス

ウイングアーク1st、サービス事業のためのクラウド環境をOCIに切り替え運用コストを半減以下に

「SaaS on OCI Forum 2025」より、ウイングアーク1st 取締役 執行役員 CTO 島澤 甲 氏

- 提供:

- 日本オラクル

状況を把握しやすいシステム構成、移行技術支援やROI最大化サポートを評価

運用コストの半減に加え、OCIを選択した理由として島澤氏は、移行や状況把握が容易なシステム構成と日本オラクルによるサポートも挙げる。システム構成を選定ポイントとして重要視する背景には「過去に直面したMotionBoardのシステム障害における苦い経験がある」(島澤氏)

障害の原因は、大量トラフィックが発生した際にクラウド側でトラフィックが制御され一定帯域以上のデータが破棄されたことだった。だが「そうした制御の存在を、その時に初めて聞いた。また対策を打とうとしても、帯域の使用率は都度、プロバイダーに問い合わせなければならなかった」(島澤氏)という。

対してOCIは「システム情報の多くが公開されており当社の管理者もアクセスできる。システム構成も最新技術を踏襲し、その特性も把握しやすい。両者により、障害時の迅速な原因追及やサービス復旧の問題もクリアできると判断した」(島澤氏)。加えて「Dr.SumやMotionBoardの移行/稼働に必要なマネージドサービスが網羅的に提供されており、その活用を通じて工数やコストを抑えられると判断した」(同)とする。

サポートにおいては「移行時の技術支援だけでなく、移行後のROI(Return On Investment:投資対効果)の最大化をも多面的に後押ししてくれた」と島澤氏は評価する。まずクラウド移行では「作業は早期に完了するのが望ましく、既存技術からの変換手法の見極めが鍵を握る」(島澤氏)。そこに対し日本オラクルの担当者は「まさに“張り付き”の形で技術支援を実施してくれた」(同)という。

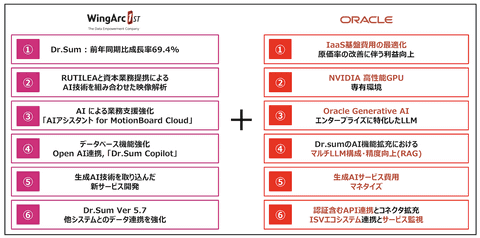

一方のROI最大化に向けては「インフラコスト最適化」「クラウド人材育成」「検証環境での可用性/性能検証」「移行コスト算出」といった各種サービスの提案を受けた。島澤氏は「当社ビジネスには特徴がいくつもあり、システム要件にも他社SaaSと少なからぬ違いがある。そうした当社のビジネスを深く理解し、その特徴ごとにOCIが提供できる価値をかみ砕いて説明・提示してくれた」と振り返る(図2)。

例えば、Dr.Sumの前年同期比成長率が69.4%という高い伸び率に対してはIaaS(Infrastructure as a Service)基盤費用の最適化による原価率改善を通じた利益向上が、AI技術を組み合わせた映像解析に対しては、米NVIDIA製の高性能GPU(画像処理装置)による専用環境が、それぞれ提示されるといった具合だ。島澤氏は「一連の説明によりOCIが当社ビジネスに最も合致していることを確認できた」と話す。

ほかにも「MotionBoardのAIアシスタント機能の強化に向けてはエンタープライズ利用に特化した『Oracle Generative AI』の活用が見込めたし、Dr.Sumにおける他システムとのデータ連携機能の強化に関してもOCIのエコシステムが持つAPI(Application Programming Interface)やコネクター、サービス監視機能などが有効だと判断できた」(島澤氏)という。

OCI利用料は“円払い”で為替変動リスクを回避

クラウド移行によりウイングアーク1stは「当初見込み通りの成果を上げられている」と島澤氏は話す。サービス提供のための運用コストを削減でき、万一の障害発生時も短期間に復旧できるようになった。クラウドのネットワーク設計も容易になり「OCIのマネージドサービスを利用することで、移行コストは当初予想よりはるかに抑えられている」(島澤氏)

加えて島澤氏は「OCIの利用料金は円建て支払いであるメリットも大きい」と明かす。同社が従来利用してきたクラウドサービスはドル払いにしか対応しておらず「為替変動が激しい中、当初の予算と大きくかい離する事態が発生していた」(同)からだ。円払いなら為替の影響を受けることなくコストの見通しを立てられる。

Dr.SumのOCIへの移行を終えた島澤氏は同プロジェクトを次のように振り返る。

「今回の移行プロジェクトを通じ、日本オラクルとは良好な関係を築けた。当社のシステム構成では、NVIDIAのGPUを他社クラウドの6~7割程度と割安に利用できるなど、AIビジネスのさらなる拡大を目指す当社にとってOCIの採用は決して間違いではなかった。今後も引き続き、これまでと変わらぬ手厚いサポートを期待したい」