- UseCase

- 製造

バルブのキッツ、変化が少なかった老舗メーカーがDXで業務効率を高められた理由

執行理事 CIO/CISO IT統括センター長の石島 貴司 氏

経営陣を味方にIT部門の内部変革から始める

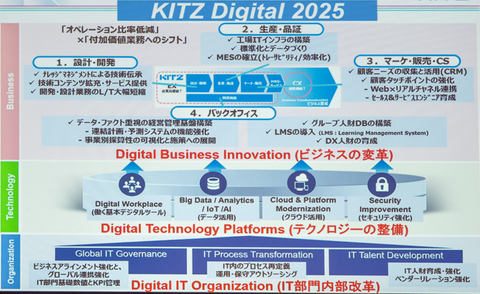

変革を進めるに当たり石島氏は「まずは社長をはじめとする経営陣を味方に付け、DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略を立案した」。DX戦略においては「ビジネス面と、それを支えるテクノロジー面の双方を変革するには、まずはIT部門自身が大きく変わることが求められる」(同)と考えた。

そこからIT部門を内部改革するため3つの作戦を立てた。(1)グローバルなビジネスとの連携強化、(2)ITプロセスの変革、(3)社内外のIT人材の強化である(図1の最下段)。

IT部門の内部改革では、このビジネス軸、テクノロジー軸、IT組織軸での状態を可視化しKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定した。「その数値は“成績表”として経営層にも見せ追跡することにした。なぜなら当時、IT部門に対する経営陣・従業員の信頼は非常に低かった」(石島氏)からだ。その背景には「十分にユーザーの声を聴けていなかったことや、その活動・予算の妥当性を十分説明できていなかったことなど色々ある。だが何よりもIT部門が作ったシステムの運用・保守に70%以上の工数をかけざるを得ず、それ以外に工数を避ける状態でなかった」(同)ことがある。

そこでITツールを使った自動化やアウトソーシングなどで内製工数の効率化を図り、限られた内部のリソースを企画や改善、学びなどに割けるようにした。現在は「運用・保守にかかる工数は22%まで削減し、今後はさらに5%程度にまで削減したい」と石島氏は強調する。

続けて、全ユーザー部門の工数を可視化するプロジェクトを社長直轄で立ち上げた。客観的な分析をするためコンサルタントも入れて「付加価値業務にどれだけ工数を使えているか、どこに効率化の余地があるかの可視化に取り組んだ」(石島氏)

結果、社内のいずれの部門も工数の約80%をルーチンワークに使っていた。石島氏は「まず全社の効率化を実施して改善・改革する工数を確保すること、そして社内の意識と風土を変えなければ変革などあり得ない」と考え「働き方大改革プロジェクト」を2020年に立ち上げた。

具体的には、それまで主流だった固定電話を撤去し、スマートフォンとオフィスツール「Microsoft 365」(米Microsoft製)を全従業員に展開した。同時期に起こったコロナ禍が追い風になり、在宅勤務とリモート会議、ペーパーレスが当たり前になったことで「急激に全従業員がオフィスツールを使いこなすようになった」(石島氏)という。

石島氏が改革で最もこだわったのが情報発信だ。まずは「社内では一部の情報を除いては隠さなければならないものは少ない。課題を認識し改革していくためには情報武装が不可欠と考え、徹底的に情報を公開するように」と全従業員に訴えた。共有場所として全社ポータルと部門別のポータルとを作成した。いずれもBI(Business Intelligence)ツールと組み合わせ検索性を高める工夫も実施したという。

PCを持たない製造スタッフにはコミュニケーションツール「LINE WORKS」(LINE製)を展開し、スマホから情報をタイムリーに取得できるようにした。

効率化を進めるためのRPA(Robotic Process Automation)ツールを使った内製開発も、2021年にはIT部門のみだったものを「業務部門のスタッフ自らが市民開発できるように拡大し、現在では約400~500人が自ら開発できるようになっている」(石島氏)とする。