- UseCase

- 流通・小売り

スギ薬局、「アナログ思考」がDXを成功に導くー分断を超える組織づくりとは

「Manufacturing CIO Japan Summit 2025」より、DX戦略本部長 CDO 各務 茂雄 氏

デジタルと並行しアナログのトランスフォーメーションも徹底

スギ薬局におけるDXの進め方に各務氏は「中間プロセスが大事であり、アジャイル(俊敏な)文化でスケールさせる以外にない」と断言する。ただ「スピーディーに進めるのは難しいため、(1)役割を明確にしたサービス型チーム、(2)データドリブンなマネジメント、(3)それを支えるDX人材のマネジメントの3つが大事だ」(同)と説明する。

そのうえで最も重要なのは「文化のアップデートであり、DXによる新しいカルチャーを徹底的に浸透させ、それを曲げずに進めることだ」(各務氏)と強調する。「そこから生まれた働き方や考えも、提案があれば良い点はどんどん取り込んでいく。アイデアを現場から集めることも大事だ」(同)と続ける。

デジタル側の具体的な活動として各務氏は、プロセスオフィス活動、データドリブンマネジメント、要件定義の内製化を挙げる。なかでも要件定義は「100%内製化することが大事だ」(同)と明言する。

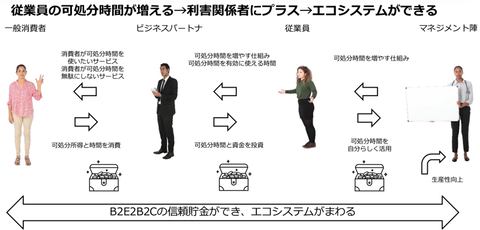

並行して「店舗や現場のアナログも、しっかりとトランスフォーメーションする必要がある」(各務氏)と指摘する。スギ薬局では「現場に近づくほどアナログな部分は増えるだけに、生産性や合理性を重視する本部と連携しながら従業員の可処分時間を増し、質の高いサービスの提供を通じたカスタマーサクセスを徹底している」(同)という(図3)。

そのために各務氏は、AWSの日本代表時代に実践してきた手法をスギ薬局でも取り入れている。その1つが「伝えたいことは文字にして読めば分かるようにする」だ。

例えば、アナログのトランスフォーメーションを図る際、アナログの付加価値を徹底的に見直した結果をA4用紙3枚に収まるようフォーマットに落とし込む。「言語化し付加価値として明言できるものが100個ぐらいできれば、次の1歩につながる、その会社にとっての”as a Service”つまり新サービスの元が見えてくるのではないか」と各務氏は助言する。

デジタルが関連する全てのプロセスを改善する

もちろん、スギ薬局のDXにも課題はある。各務氏は「医療業界はデータ連携が難しく苦労している」と明かす。そうした状況ながらも「ロイヤルカスタマープログラムである自社アプリを中心に、リアルな店舗と組み合わせた顧客体験をいかに良くできるのかを考え、さまざまな施策を試している」(同)とする。

例えば「社長から社員1人ひとりに情報が伝わらないことがあり、それをどうやって伝えるかに取り組みを始めた」(各務氏)。他にも「ビジネスパートナーとのコラボレーション基盤を開発し、顧客に向けたカスタマーリレーションズに対応させることも検討している」(同)

各種施策の中で最も重視するのが「デジタルが関連する全てのプロセスの改善」(各務氏)だ。「サービスの定義から購買までを11のステップに分け、そのステップを踏んでいけば、知らぬ間に良いサービスができるという“魔法”のような仕組みを作っている」と各務氏は明かす。「どこで何が決まるというプロセスの明確化は心理的安全性を高められる」(同)からだ。

AI技術に対応するための部門も2025年3月に立ち上げた。「AI活用は新規事業拡大と人材獲得のチャンスだと定義し活用を進めている」(各務氏)とする。そこでは「それぞれが持つノウハウをできるだけデータ化してほしいと訴えている。同時にAI技術が、どのように活用できるかも具体的な形にして社内に見せている」(同)

また社内の全サービスを整理し経営資源を振り分ける「ゾーンマネジメント」も取り入れている。結果「リターンを得られるタイミングを明確にしたり、それに向いた人材を採用したりと、契約するビジネスパートナーの選定などの投資判断など、さまざまなところで優先事項を付けられるようになった」と各務氏は説明する。

DXは人材が中心。スキルを表にし、できることを可視化する

DX人材についても言語化・明確化を進める。各務氏は「DXは人材が中心だ。デジタル技術がなくてもデジタル志向があればDXはできる」と断言する。そのデジタル志向には(1)ロジカルシンキング、(2)クリティカルシンキング、(3)データ化する、(4)コラボレーションするの4段階があるとする。一方のデジタル技術にもプログラミングなど4段階があるという。

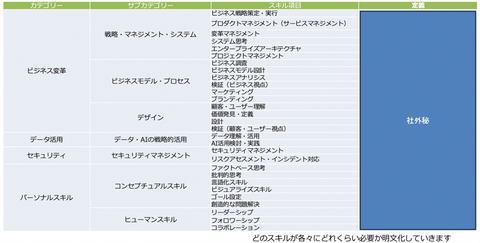

こうした考えから、DXに関するスキルをオリジナルで作成し「IPA(情報処理推進機構)が作成した内容をベースに、ものより実践的な『スギ薬局版』を作成して表に落とし込んでいる」(各務氏)という(図4)。仕事の割り振りも「ロールアサインリスト」という手法で決めている。その際に「もしスキルが足りなければ、キャリア開発に向けた面談を実施するような仕組みまで整備している」(同)という。

各務氏は「当社の取り組みは製造業のDXにも効果が大きいはずだ。各社それぞれのDXのサービスメニューをぜひ作ってみてほしい」と呼び掛ける。「まず、社内外にいる顧客を明確に定義した上で、DXサービスの付加価値を明文化して提供すれば、理想の状態と現状を可視化でき、提供するデジタルサービスに対する期待値のGAPも見つかるし、フィードバックももらえるため改善が進み、本当のDXを実現できる」と提案する。