- UseCase

- 製造

TOTO、デザイン経営を推し進めVRを活用したデザインフローを確立

「3DEXPERIENCE CONFERENCE JAPAN 2025」より、デザイン本部 デジタルデザイングループの島添 孝則氏と福地 俊一氏

TOTOはデザインプロセスの変革を掲げ、製品開発の効率化と品質向上に取り組んでいる。同社 デザイン本部 デジタルデザイングループの島添 孝則 氏と福地 俊一 氏が「3DEXPERIENCE CONFERENCE JAPAN 2025」(主催:仏ダッソー・システムズ日本法人、2025年9月9日〜10日)に登壇し、3D CAD(3次元でのコンピューターによる設計)データを活用したデザイン業務の今を説明した。

「TOTOのものづくりの根底には『健康で文化的な生活を提供したい』という創業者の想いがある。だが、かつては『TOTOの製品は機能は良いがデザインは二の次』と評価されることも少なくなかった。その背景には開発プロセスにおけるデザインの位置付けに課題があった」--。同社デザイン本部 デジタルデザイングループ グループリーダーの島添 孝則 氏は、こう話す(写真1)。

TOTOの起源は、福岡県小倉市(現・北九州市)で1917年に創業した東洋陶器にさかのぼる。現在は、陶磁器メーカーのノリタケやセラミックス製造の日本ガイシなどを擁する森村グループの一員として、温水洗浄便座の「ウォシュレット」、システムバスやシステムキッチンなどの住宅設備を手掛けている。2000年代後半からはデザイン経営の手法を導入している。

3Dデータを設計から金型製作まで一気通貫で利用するプロセスを構築

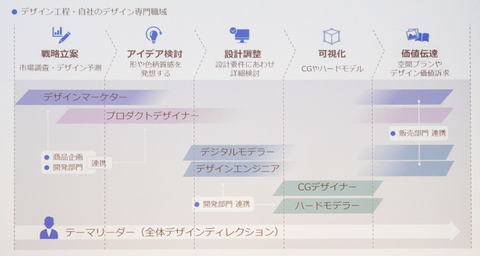

デザイン経営においては「デザインプロセスの革新」を新たな経営方針に掲げている。具体的には「デザイン本部の中で各工程に専門職を配置する分業体制を敷くことで、品質のバラツキや特定のデザイナーへの負荷集中を解消し、より専門性を高めつつ効率的なものづくりを目指すのが狙い」(島添氏)だ。従来は「1人のプロダクトデザイナーがコンセプトの立案から設計部門との調整まで全工程を担っていた」(同)という。

デザインプロセスの革新の中では2022年に「デジタルデザイングループ」を新設した。3D(3次元)データによる意匠の作り込みや、後工程との調整、CG(Computer Graphics)による可視化などを専門に担う(図1)。

同グループには2016年に入社した島添氏ら「デジタルモデラー」が所属する。3D CAD(コンピューターによる設計)ソフトウェアを使って「プロダクトデザイナーの意図をくみ取りながら、審美性と生産性の両立を追求するのが役割」(島添氏)だ。

デジタルモデラーが、その専門性を発揮する際の壁となった1つが「TOTOの事業の中核をなす陶器という素材の特性」(島添氏)だ。「陶器は乾かすだけで3%、焼くと10%収縮し、ミリ単位の公差は全く守れない」(同)からだ。3D CADでどれだけ精密に設計しても製造工程で変形するため「現場からは『そのままでは作れない』と言われながら作業した」(同)という。

「作成した3Dデータの利用プロセスにも問題があった」と島添氏は振り返る。デジタルモデラーが作成した3Dデータを開発担当者が2次元の図面に描き直し、その図面を金型メーカーに渡す。金型メーカーは受け取った図面を再度、3Dデータに直して金型を製作。完成した金型を前にデザイナーが「もう少し削った方が良い」と現場で物理的な修正を加えていた。

作り込んだ3Dデータの意匠や精度が生かされない状況に危機感を抱いた島添氏は「事業部や金型メーカーに直接働きかけ、3Dデータを設計から金型製作まで一気通貫で活用するプロセスを粘り強く構築していった」。結果、製品へのデザインの再現性が向上し「『CADを操作するだけの人』と見られがちだったデジタルモデラーの存在価値と信頼を確立できた」と島添氏は自負している。

グローバル開発の強化に向け3D CADソフトウェアを見直し

3Dデータ活用の基盤が整いつつある中、デザイン本部内では「2020年頃からDX(デジタルトランスフォーメーション)に本格的に取り組む機運が高まってきた」(島添氏)。背景には「コロナ禍による会社の存在意義の見直しや、新共通価値創造戦略『TOTO WILL2030』におけるサステナブル(持続可能)な製品強化など環境貢献に向けた意識があった」(同)

より直接的な引き金になったのが「海外拠点との連携と空間評価の2つの課題」(島添氏)である。現在のTOTOは、17カ国38拠点に展開する商品デザインを日本で集中的に手掛けている。だが従来は、デザイン検討用の物理モデルは日本で製作し海外拠点に輸送していた。そのため「『輸送に何日もかかる』『承認までに時間がかかる』『輸送中に破損して評価ができない』といった問題が付きまとった」(同)

空間評価では「トイレの価値は、バスルームやキッチンといった建築空間の中に置かれて初めてその価値を発揮する。だが、検討のたびに実物大のセットを組むのは現実的ではない」(島添氏)のが実状だった。