- Column

- デジタルシフトに取り組むためのソフトウェア開発の新常識

アジャイル開発に向けたITベンダーとの契約の結び方【第6回】

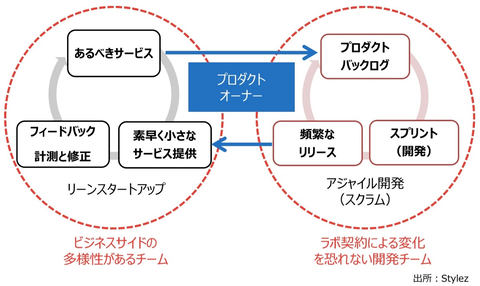

顧客向けサービス画面の開発を例にとれば、デジタルマーケティングの手法によって効果を検証する担当者と、サービス画面上にあるボタンの色や配置を実装するフロントエンドの技術者が、プロダクトオーナーを混じえて、対等の立場で考え意見を出し、変更にトライすることが、より良いサービスを素早く作り出すには不可欠です。

“あるべき姿”としてのサービスプロダクトを追求するビジネスチームと、それを実装する開発チームが同じ立場に立ち、両者が活発にコミュニケーションを取りながらビジネスゴールを目指してこそパートナーシップが成立します(図1)。ラボ契約は、素早い変更を阻害しないためにあるのであって、主従関係を持ち出すのなら不要です。

イテレーション単位で個別契約を結ぶ方法もある

筆者はかつて、ある事業会社とのシステム開発において、同社の規定により一括請負型契約以外での契約が許されないケースがありました。開発コストを資産として処理するか経費として処理するかの会計上の問題によるものです。

そうしたケースでは、開発単位(イテレーション)ごとに見積もりを出し、それぞれに個別契約を結ぶという方法を採りました。開発全体に対する基本契約を結んだうえで、開発スケジュールに従って、個別見積りと個別契約を繰り返すのです(図2)。

この契約方法は、アジャイルとは考え方が異なりますが、反復型の開発という意味で「スパイラル型開発」の場合に時々見受けられます。スパイラル型開発は、最初に約束した全体機能を少しずつ開発し、リリースしていく開発方法です。

スパイラル型開発の場合、個別契約によって開発した機能は最終的には全体の総和に近いものになるので問題はありません。ただリーンスタートアップとアジャイルによるプロジェクトの場合は、以前のイテレーションで開発した機能を大幅に作り変えるようなことが頻繁に起こります。そのためイテレーション単位の個別契約をアジャイル開発で採用する場合は、個別契約の完成責任を問わないように、基本設計の内容を決めなければなりません。

次回は、日米の差異として指摘されることが多い「事業会社による内製開発」における日本企業の可能性と、グローバル競争に直面する日本企業がデジタルシフトのためのシステム開発におけるエコシステムをどう作り上げていくべきかを考えます。

梶原 稔尚(かじわら・としひさ)

スタイルズ代表取締役。慶応義塾大学卒業後、舞台俳優を志しながら、アルバイトでプログラマーになるも、プログラムのほうが好きになり、30代前半でIT企業を設立。以来、自らエンジニアとして数多くの業務系システムの案件をこなしながら、社長業を兼任する。

「最新技術やOSS(オープンソースソフトウェア)を積極的に活用することで、IT業界の無駄をなくし、効率の良いシステム開発・運用を行う」をモットーに、日々ITソリューションの企画・開発に取り組んでいる。趣味は散歩と水泳。