- Column

- 〔誌上体験〕IBM Garage流イノベーションの始め方

Learn:利用者とプロセスから学び、より良い意思決定を行う【第9回】

前回までに、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)において取り組むべき領域を特定する「Discover(発見)」と、構想を描く「Envision(構想)」に関して説明した。第9回では、IBM Garageのコンポーネントの1つである「Learn(学習)」について紹介する。Learnは、本当に必要とされるプロダクト(製品/サービス)を提供するために、利用者やプロセスから学びを得るためにある。

顧客が本当に必要とするプロダクト(製品/サービス)を提供するためには、より良い意思決定を下し、チームのパフォーマンスを高める必要がある。そして、そのためには“学ぶ(Learn)”姿勢が不可欠である。

IBM Garageでは「利用者」と「プロセス」の2つの側面から学びを得る。順にみていこう。

利用者からの学習

ユーザー要件を文書化し、仕様通りのプロダクトを数年かけて形作るウォーターフォール型のアプローチでは、「プロダクト完成時には、元々必要としていた要件と乖離が出ているかもしれない」と感じる読者も多いのではないだろうか。そのため昨今は、継続的かつ俊敏に、時には当初の計画から大きく離れても利用者を起点に進化することを厭わないアジャイル型のアプローチに注目が集まっている。

アジャイル型アプローチを推進するうえで“学習”の観点から大切なことは何だろうか。

アクションa :経営層の関心事に沿う

アクションb :調査レポート等から市場環境を網羅的に理解する

アクションc :仮説をベースに進める

どれも必要な要素ではあるものの、IBM Garageでは特にアクションcを重視する。要件が初めから明確ではないことが多いだけに、仮説をベースにプロダクトを作る必要があるからだ。その仮説を利用者にぶつけ、得られたデータから仮説の確からしさを判断し、次のアクションを決定する。こうした「学習のサイクル」を回していく。

実践ポイント:アクショナブルメトリクスの設定

第8回で、プロトタイプの目的や種類を挙げ、目に見えて体験可能なプロトタイプが顧客の真のニーズを学ぶために有効であると紹介した。「Learn(学習)」において利用者から学ぶための進め方は、次の5つのステップから構成される。

ステップ1 :現在あなたが考えているビジネスに関して、最も影響の大きい仮定を特定する

ステップ2 :あなたが考えているアイデアが本当に優れたものだった場合、利用者にどのような効果をもたらすのかを計測可能な形で設定する

ステップ3 :計測するために必要最小限の投資で、ステップ2を検証できる“quick and dirty(手早く作り、必ずしもきれいではない)”なプロトタイプを作成する

ステップ4 :利用者にプロトタイプを提供し、何が起きるのかを観察し計測する

ステップ5 :ステップ2が正しかったかどうかを確認する

これらステップの1〜5は、複数回に渡って繰り返し行われるのが常である。特に新規事業の初期フェーズでは、想定通りにいかないケースの方が多く、試行錯誤が続く。だが、何がよくないのかを学べたという観点から「前進している」と捉える必要がある。

ステップ4では、プログラミングが施されたプロトタイプならばデータの計測が可能だ。そうでない場合は、利用者に発話してもらうことで定性的なデータを集めるのが効果的である。

方法は2通りある。(1)途中で介入せずに一通り観察をした後に質問する「回顧法」と、(2)利用者が考えていることをリアルタイムに話してもらう「思考発話法」だ。

回顧法は全体的な使用感の確認などに優れている。一方で思考発話法は利用者が考えていることをリアルタイムに確認できる。もちろん、これらの発話はデータを計測できる場合も有効である。

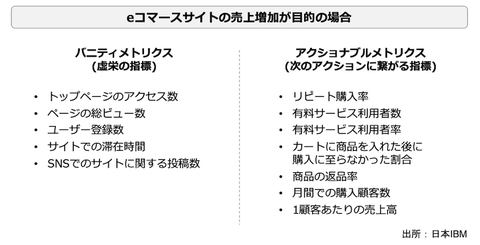

MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)として実際に利用者に使ってもらったデータを計測できる場合は、定量指標を設定し、成功と失敗を明確にする。学習の側面からは「バニティメトリクス(vanity metrics:虚栄の指標」)ではなく「アクショナブルメトリクス(actionable metrics:次のアクションに繋がる指標)」を設定するように心掛けたい。

例えば、eコマースサイトでの売上増を目指すなら、実際には購入につながるか分からないページビュー数ではなく、リピート購入率を指標として設定したうえで評価するほうが改善のためのアクションが起こしやすくなる。

ここでは敢えて、売上高そのものは評価指標にしないほうが良い。なぜなら、売上高が増加したとしても、その理由を要素分解して突き止めなければ、さらなる売上増を目指すうえでのアクションが打てなくなってしまうからだ(図1)。

プロダクトのリリース後は、プロダクト上でデジタルに取れる数字が一層重要なメトリクスになる。プロダクト内に埋め込んだユーザー行動ログを分析し、定量的に可視化することで、次に修正すべき点を明らかにできる。

このようなデータはファネルとして表現することが多い。より良いプロダクトを継続して俊敏に改善していくために非常に重要だ。詳しい説明は今後の「Develop」や「Operate」の回に紹介する。