- Column

- 実行性が問われる産業サイバーセキュリティ

OT現場の運用・保守に有効なリモートアクセスは一元管理でセキュリティリスクを抑える

「重要インフラ&産業サイバーセキュリティコンファレンス」より、米Claroty アジア太平洋・日本地区の加藤 俊介 氏

- 提供:

- Claroty

OT(Operation Technology:制御・運用技術)領域へのリモートアクセスが脅威にさらされている。OTやIoT(Internet of Things:モノのインターネット)などで構成されるCPS(Cyber Physical System)関連のセキュリティを手掛ける米Clarotyアジア太平洋・日本地区の加藤 俊介 氏が「重要インフラ&産業サイバーセキュリティコンファレンス(主催:インプレス、重要インフラサイバーセキュリティコンファレンス実行委員会、2025年2月19日〜20日)」に登壇し、リモートアクセスのセキュリティ対策の重要性について解説した。

「リモートアクセスが必要な背景には、OT(Operation Technology:制御・運用技術)システムを運用・保守を担える技能人材の不足がある。少ない人手で、いかに効率的に生産性を高めるかが重要になっている」--。米Clarotyのアジア太平洋・日本地区 営業部 シニアソリューションエンジニアの加藤 俊介 氏は、こう指摘する(写真1)。

パンデミック以後、リモートアクセスの利用が大幅拡大

加藤氏によれば、製造業全体の求人倍率は2023年12月時点で1.74倍と、全業界の1.29倍を上回っている。中でも、機械整備・修理などの保全業務では4.43倍と、さらに倍率が高くなっている。

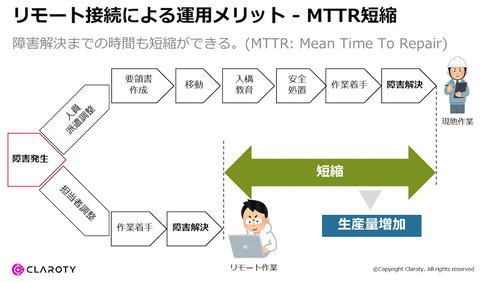

こうしたOT領域での人材不足に有効なのが作業のリモートアクセスだ。例えば、生産システムに何らかの障害が発生した際、現地では人員を調整し要領書を作成して後に移動し、プラント内に入るための入構教育を受けてから、作業に支障がないかの安全処置を現場で確認しながら作業するという流れが多い。

これをリモート作業にすれば、「上述した多くの手順を省き、担当者さえ調整できれば、すぐに作業に入れ、移動や準備のコストを削減できる」(加藤氏)。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック時にはPCR検査などの手続きも必要だったことから「2020年以降リモート作業の利用が大幅に増大した」(同)という。

リモート作業では、障害発生から復旧までの時間を大きく短縮できる。生産ラインの停止に関わるような障害なら「復旧時間の短縮により生産量の増加が可能になる」と加藤氏は説明する(図1)。

ほかにも、海外拠点の迅速なサポートによる顧客満足度の向上や、移動時の交通事故といったリスク回避、パンデミック下におけるクラスター感染の防止といったメリットがある。従業員の柔軟な働き方にも貢献できる。「リモート作業なら1日に3〜4件の顧客対応が可能だが、現場作業の対応では、それだけの件数をこなすのは時間的に難しいだろう」と加藤氏は付け加える。

人手不足解消に有効なリモートアクセスがセキュリティリスクに

メリットが大きいリモートアクセスだが、リモートアクセスを経由したOTへの侵入が「2019年から右肩上がりで増えている」(加藤氏)。ドイツ連邦政府にあってコンピュータと通信のセキュリティを担当するBSIが2022年に発表した制御システムの10大脅威でも「インターネットに接続された制御機器」や「リモートアクセスからの侵入」などが増加傾向にある。

Clarotyは2023年、世界のOTセキュリティ担当者1000人以上にインタビューを実施している。リモートや第三者からのアクセス状況を聞いたところ「OTシステムの少なくとも半数がインターネットに接続している」とする回答が45%あった。「第三者からのアクセスによるサイバー攻撃を少なくとも1回経験した」とする回答は82%だった。

これらの結果から分かるのは「工場などOT環境におけるインターネット接続が増加傾向にあり、それを利用したサイバー攻撃も事例として出てきている」(加藤氏)ということだ。OT環境へのサードパーティーからの接続について「部分的にしか把握していない」という回答も63%あり「サードパーティー接続の全体像が把握できていない」(同)ことも分かる。

Clarotyが、1000以上のHMI(Human Machine Interface)とEWS(Engineering Workstation:保守用ワークステーション)を分析したところ、13%がインターネットと安全ではない接続をしていることも分かっている。そのうちの36%は「悪用された実績がある脆弱性が該当する」(加藤氏)という。つまり13%のうち3割が「すぐさま悪用されても不思議ではないという状況になっている」(同)。