- Column

- 人とAIの協働が導く製造DXの勝ち筋 「Industrial Transformation Day 2025」より

世界3位の農機メーカー米AGCO、サービス事業拡大に向け製品データを一元管理

「Industrial Transformation Day 2025」より、AGCO グローバルPLM - アフターセールスパーツ担当マネジャー ティム・マルソ(Tim Mulso)氏

2021年に「EPLMイニシアチブ」を立ち上げアフターセールスにまで拡大

AGCOがEPLM構築に着手したのは2012年のこと。まずは世界に点在する27の製造拠点と多数の設計拠点をPLMシステム「Windchill」(米PTC製)に統合した。CAD(コンピューターによる設計)データ、モデル、エンジニアリング部品表(EBOM:Engineering Bill Of Materials)、エンジニアリング変更ワークフローを単一システムで管理する。

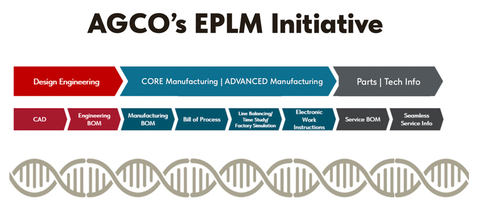

しかし「ビジネスは設計だけで完結しない。製造やアフターセールス、メンテナンス情報へと展開していく必要があった」とマルソ氏は振り返る。そこで2021年に「EPLMイニシアチブ」を立ち上げ、データ共有の対象を製造、アフターセールス部品、技術情報に拡大した(図2)。

イニシアチブに参加するコア製造チームは、製造部品表(MBOM:Manufacturing BOM)とプロセス票、電子作業指示書を担当し、先進製造チームがライン調整と時間研究、工場シミュレーション、検査・組み立て向けのAR(Augmented Reality:拡張現実)技術を検討した。

マルソ氏が属するアフターセールス部品チームは、PLMで扱うサービス部品表(SBOM:Service BOM)の構築と、SBOMを活用した部品カタログの作成を担った。技術情報チームは、製品ドキュメント管理ツール「ArborText」(米PTC製)を使って整備マニュアルやオペレーターマニュアルを作成した。

アフターセールスにおけるEPLMの目的は「一貫したサービスレベルの定義と、ディーラーや顧客が十分な情報に基づいて修理内容を判断できる世界クラスのデジタル提供物の実現」(マルソ氏)にある。そこには、部品カタログを紙の出版物から3D(3次元)のインタラクティブで包括的なデジタルカタログへの移行や、BtoC(企業対個人)市場への拡大を見据えたeコマースの提供、製品データと変更管理プロセスの制御による部品サプライチェーンの効率化が含まれる。

さらにデジタルツインの活用では「製造ラインから出荷された農機の構成をデジタルで表現するだけでなく、現場で新たな部品やオプションが追加された際に、その変更を即座に反映し最新の状態を維持する」(マルソ氏)という長期的なビジョンも掲げている。

2025年にはサービス部品表を本格展開しサービスの満足度向上を図る

これまでの取り組みから得られて教訓としてマルソ氏は3つのポイントを挙げる。1つは、デジタルスレッドのビジョンを明確に理解し、エンジニアリングや製造、サービスなど異なるビジネス機能の間での連携の重要性である。「各部門のリーダーが長期的なビジョンを共有し、一貫した方向性を持つ必要がある」(マルソ氏)とする。

第2は、一度に多くを抱え込まないことである。MVP(Minimum Viable Product:最小限の機能を持つ製品)に焦点を当て、アジャイルな手法で開発を進めるべきだという。AGCOでも当初、規模が大きく複雑すぎるプロジェクトを選択し、その後に一部の取り組みを見直すことになった。マルソ氏は「デジタルスレッドや企業変革は本質的に難しく、段階的な進め方が求められる」と強調する。

3つ目は、トップダウンとボトムアップの双方からの支援である。上級幹部の賛同だけでなく、新しいPLMシステムやプロセスを実際に運用する現場の支持も欠かせない。「こうした取り組みは時間を要し、一般的なKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)の枠内ではROI(Return of Investment:投資対効果)を得られない場合もあるだけに、長期的な視点での支援が不可欠だ」とマルコ氏は指摘する。

AGCOは2025年、PLM上でサービス部品表を本格展開する予定である。設計段階からエンジニアリング部品表と接続し、設計に変更があれば自動的に通知され、その変更をサービス部品表にどのように実装するかを確認・制御できるようにする。

マルソ氏は「この仕組みによりサービス部品表が当社の製品サービスレベルに関する単一の情報源になる。製品内のさまざまな部品をどの程度まで分解してサービスを提供するかを管理し、製品カタログにも利用する」と説明する。

2024年夏には、一部の主要ディーラーや関係者向けた実証実験を実施した。ARアプリケーションの「Vuforia」(米PTC製)とArborTextを使い、3Dのインタラクティブ部品カタログとサービスマニュアル情報を連携。iPadを使って農機のシリアル番号を読み取れば、その農機の構成に応じた部品カタログとサービスマニュアルを表示できるようにした。

iPadの画面上では、物理的なパーツと部品モデルを重ね合わせたうえで、部品を階層的に展開し、サブアセンブリを選択したり個々のサービス部品を分解して表示したりもできる。部品カタログと整備マニュアルは従来、別々に用意され、場合によっては異なるシステムからアクセスする必要があった。マルソ氏は「今回の統合により、顧客体験の大きな向上が図れる」と期待する。

この実証実験についてマルソ氏は「デモを見た全員が当社のデジタルスレッドの方向性が正しいことを認め評価してくれた。我々のビジョンは非常に野心的だが、優れたチームと強力なリーダーシップのもと、確かな成果を上げられると確信している。PTCの支援にも大きな信頼を寄せている。当社のデジタルスレッドの未来が、どのように展開していくのか非常に楽しみだ」と改めての決意を述べる。