- Column

- 人とAIの協働が導く製造DXの勝ち筋 「Industrial Transformation Day 2025」より

シール材のバルカー、老舗製造業のDXをアウトサイダー視点で推進

「Industrial Transformation Day 2025」より、バルカー 取締役副社長 CDO 兼 デジタル戦略本部長の中澤 剛太 氏

バルカーは創業100周年を間近に控えるシール材の老舗メーカー。そこにフィンテックベンチャーの経営者から飛び込んだ中澤 剛太 氏が、取締役副社長 CDO(最高デジタル責任者) 兼 デジタル戦略本部長として、SaaS(Software as a Service)事業の拡大に取り組んでいる。中澤氏が弊誌主催の「Industrial Transformation Day 2025(2025年3月11日〜12日)」に登壇し、サービス事業推進の軌跡とともに、日本の製造業への提言を発した。(肩書は講演時のもの)

「デジタル活用とDX(デジタルトランスフォーメーション)は全く違うものだ。デジタルなサービスをいくら使ってもDXにはならない。当社のSaaS(Software as a Service)事業は、事業そのものを新しくすることをテーマにスタートした」−−。バルカーの取締役副社長 CDO(最高デジタル責任者) 兼 デジタル戦略本部長である中澤 剛太 氏は、同社のDX戦略の出発点をこう語る(写真1)。

既存事業とデジタルの掛け算で新規サービスを展開

1927年創業のバルカーは2027年に100周年を迎える老舗のシール材メーカーである。20224年度の売上高は617億円で、プライム市場に上場している。主力のシール材には、ロケットや人工衛星向けの金属製シールや半導体工場向けのフッ素ゴム製シール、化学プラント向けのフッ素樹脂ガスケット、変電所向けのフッ素樹脂加工品などがある。

そのバルカーに中澤氏は2021年3月に入社した。それまで金融業に向けたDXを手掛けるフィンテックのベンチャー企業を経営していた同氏は「シール製品がさまざまな業界に根付いており顧客基盤が広い。この基盤にデジタルを掛け算すれば新たな事業価値が生みだせる」と考えた。

中澤氏はまず「DXで事業そのものを新しくしよう」というビジョンを掲げ、(1)保全部品からの安全提供と(2)物売りのデジタル化という2領域でサービスの開発に取り組んだ。

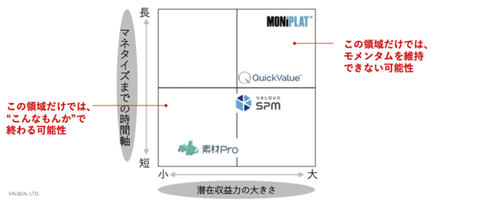

2022年春に工場の素材を管理する「素材Pro」を、同年秋に大規模プラントの保全点検のための「SPM」をリリース。2023年春には中小企業から大企業までを対象にした設備点検の「MONiPLAT」を、2024年春には樹脂加工品の見積もり・受発注システム「QuickValue」をリリースした(図1)。

これらのうち保全部品から安全提供に向けたサービスが、MONiPLATとSPMである。MONiPLATでは、予防型で保守するCBM(Condition Based Management:状態由来の管理)のための機能と、定期点検型のTBM(Time Based Management:時間由来の管理)のためのデータ収集・記録機能をスマートフォンアプリから利用できる。20設備までの管理は無料で、製造業や建設業、運輸業などで1000社以上が利用しているという。

SPMでは、定期修理や検査の計画と実績をダッシュボードで確認でき、工程表や施工管理表のほか、報告書などの作成・承認機能を持つ。

モノ売りのデジタル化に向けたサービスが、QuickValueと素材Proだ。QuickValueでは、CAD(コンピューターによる設計)図面をアップロードすれば、高機能素材製品の見積もりが即座に得られ、価格と納期のいずれかを優先した選択ができる。

素材Proは、樹脂素材を対象に顧客が求める性能や用途に最適なサイズを提案して見積もりを作成。顧客はWeb上で製品を検索・発注できる。

マネタイズまでの時間軸を意識しサービスの投入順序を決定

こうしたサービス開発を含むDXを伝統ある製造業でスピード感を持って進めるために中澤氏は、次の4つの要素を重視してきたという。(1)アウトサイダーの視点、(2)時間軸を握る、(3)営業とエンジニアのワンチーム形成、(4)スピード感である。

アウトサイダーとしての視点について中澤氏は「異業種から来たアウトサイダーだからこそビビッドに感じる違和感がサービス開発の原点になった」と強調する。例えば設備点検のMONiPLATの開発では、以下のようなエピソードが出発点になっている。

「設備点検の手順を聞くと、点検表を印刷してバインダーにセットし、対象設備の前まで行って、点検項目を確認して記入する。デスクに戻ったら、記入した内容をExcelに打ち直し、それを印刷して上長のデスクに置く。上長の承認を得たら、それをPDF化し本社の保全部門に送信するという極めてアナログな方法だった」(中澤氏)

時間軸について中澤氏は、各サービスを「マネタイズまでの時間」と「潜在収益力の大きさ」でマッピングしポートフォリオ戦略を構築している(図2)。例えば、素材Proは「比較的シンプルなサービスでマネタイズまでの時間は短いが、潜在収益力は限定的」(中澤氏)だ。一方でMONiPLATは「市場が広くポテンシャルは大きいが、マネタイズには時間がかかる」(同)

そこで中澤氏は「素材Proから始め早期にマネタイズをして勢いを付けたうえで、MONiPLATのような大きなポテンシャルを持つサービスへと展開していくという全体としてのポートフォリオ戦略が重要だ」と考えた。

営業現場との時間軸のすり合わせも課題だった。「物売りに慣れた営業担当者は、単発で大きな売り上げが立つことを期待する。だがサブスクリプションモデルのサービスは少額が積み上がっていくモデルだ。このギャップを埋めるために5年以上の長期経営計画を作成し、CLV(Customer Lifetime Value:顧客生涯価値)の考え方を浸透させていった」(中澤氏)という。