- Column

- 人とAIの協働が導く製造DXの勝ち筋 「Industrial Transformation Day 2025」より

JFEスチール、IT構造改革とデータ活用の高度化で自律操業する“インテリジェント製鉄所”を目指す

「Industrial Transformation Day 2025」より、JFEスチールの山口 収 氏

これらCPSの開発・運用を効率化するためにCPSプラットフォーム「J-DNexus」を構築した。本社データセンターや各製鉄所から、ITとOT(Operational Technology:制御・運用技術)の両データを集約するデータ統合基盤と、CPSの開発・実行基盤の2つの機能を持つ。

J-DNexus上には、一貫品質管理システム「J-astquad」を構築した。その位置付けを山口氏は「鉄鋼生産は最終製品までに、いくつものプロセスを経る。J-astquadでは、各工程で得たデータを基に、最終製品から上流にさかのぼったデータを作り上げられるため、品質不良の原因解析などに利用が広がっている」と話す。

CPSに並ぶデジタル施策としてロボット活用にも精力的に取り組んでいる。「自走式超音波探傷ロボ」が、その一例だ。これまで人手で実施してきた超音波による厚板検査を担うロボットで「人手によるムラを一掃できるとともに、3台が同時に検査することで検査効率も大きく向上している」(山口氏)という。

データサイエンティスト育成や市民開発を全社で推進

こうしたDXの推進においては「DX人材の育成や社員の意識改革が鍵を握る」(山口氏)との判断から、デジタル人材教育にも力を入れている。5段階のスキルレベルを設定し「全社員を対象にしたリテラシー教育を皮切りに、教育の専門性を順次高めていく。外部の力も借りながら、役員の教育や意識変革も並行して進めているほか、定期的なアンケートによりDX浸透度を定点観測している」(同)

ローコード開発ツールや分析ツール、生成AI(人工知能)を同社の標準ツールに位置付け、全社員が利用できる環境も整備した。分析能力を底上げするための「データサイエンティスト向け教育カリキュラム」や、草の根でのDX推進に向けた「市民開発教育カリキュラム」なども展開する。

市民開発に向けた教育成果も高まっている。「最近は『異常連絡アプリ』などのアプリケーションを、設備部や製造部、本社IT部門など複数部門が共同で開発するケースが増えている」(山口氏)という。

DX情報を全社的に発信するための「DXポータル」も開設した。各部署に配置したDX情報担当を経由して、全社のDXへの取り組みについて継続的に情報を発信する。DXの成果を発表する場も設け、年に2回、選抜された社員10人が成果を報告する。「上位3人には社長表彰の対象になり、社員のモチベーション向上に一役買っている」と山口氏は説明する。

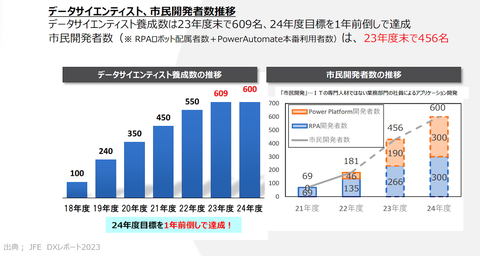

一連の教育活動を通じ、2024年度までに養成されたデータサイエンティスト数は2023年度末で609人になり「2024年度目標を1年前倒しで達成した」(山口氏)。24年度末ではデータサイエンティストの養成数は660人、市民開発者数は600人に達している(図3)。

一方でJFEスチールはDXの一環としての新規事業創出も積極化させている。自社向けに開発したシステムを「JFE Resolus」ブランドで外販する事業だ。CPSや自動化の技術、製造プロセスを支える技術、設備/機器/センサーを「あらゆる製造業とインフラ企業に提供する」(山口氏)。故障復旧支援や変電設備のスマート保全、自走式清掃ロボットなど、10分野で60以上のソリューションビジネスを展開している。

山口氏は「JFEスチールはDXへの精力的な取り組みが評価され、2024年度を含めて幾度も『DX銘柄』に選出されている。今後も、進化し続ける技術を取り入れた開発や全社展開、建設、保全および人材育成のミッションに注力する」と意気込みを隠さない。