- Column

- AI協働時代の技能継承のカタチ〜技と知を未来につなぐために〜

製造業における技能継承とAI:品質管理編【第2回】

第1回では、生成AI(人工知能)をはじめとするAI技術の進展概要と、技能継承におけるAI技術の位置づけ、人間との役割分担について論じた。今回からは、業種・業務の別に、それぞれが抱える技能継承上の課題と、その解決策としてのAI技術の活用方法を考察していく。第2回は、日本の製造業における技能継承の難しさを構造的に整理するとともに、品質管理の一環である官能検査(五感や感性に基づく検査)に焦点を当てる。熟練者の暗黙知を「数値化」しAIの学習データにすることで熟練技能を再現性のある形で残す。

日本の製造業において技能継承が困難になっている背景には、(1)少子高齢化による後継者不足、(2)属人化されたノウハウ、(3)労働環境の変化による指導・育成の機会減少という3つの要因があり、それぞれが複合的に影響し合う構造的問題がある。

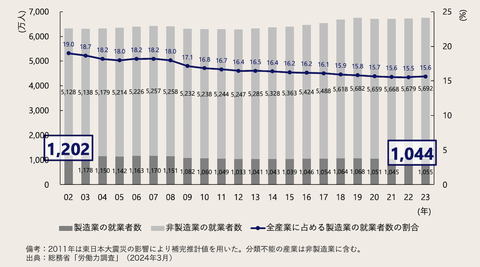

そこに熟練技術者の高齢化と若手人材の不足が重なり、問題が深刻化している。製造業の就業者数は、2002年の1222万人が2022年には1044万人へと約13%も減少した(図1)。この傾向は今後も続くと予測されている。厚生労働省の調査によれば、製造業従業員の平均年齢は43.8歳と全産業平均を上回り、企業の67.3%が人手不足を感じている。

並行して、ベテラン世代の退職が進む。にもかかわらず後継者の確保がままならず、少子高齢化に起因する人材不足が技能継承の土台を揺るがしている(図2)。

ノウハウの属人化も大きな課題である。日本の製造現場には長年培われた高度な知識・技能が数多く存在する。だが、その多くは職人の勘や経験に基づく“暗黙知”として個人に蓄積されており、文書化やマニュアル化が困難だ。熟練者が「背中を見て覚えろ」といった非形式的な方法でしか技術指導をしておらず、体系的な継承が進んでいない現場も少なくない。

実際、厚生労働省の能力開発基本調査によれば、技能継承に問題を抱える事業所の割合は産業別で製造業が最も高く、86.5%が「課題を抱えている」と回答している。こうした属人化の結果として「過去に開発された製品のノウハウを持つ人材がいないため問題に対処できない」というリスクも高まっている。

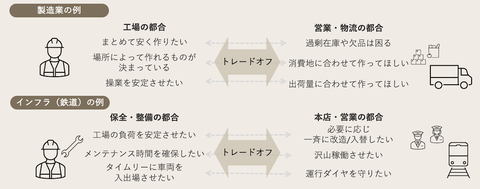

さらに、労働環境の変化が技能継承の機会を減少させている点も見逃せない。製品の高度化・多機能化や環境規制への対応などにより業務負荷が増大するなか、人材不足が追い打ちをかける。ベテラン技術者は日々の業務に忙殺され「若手をじっくり指導する時間が取れない」というケースが増加している。

このような状況下で、生産性の向上と品質の維持を両立するためには、属人化した熟練技能を次世代へ効率的に伝承する仕組みづくりが急務である。

官能検査のための人の“五感”は体系化が難しい

製造業における技能継承の大きなテーマの1つが品質管理である。ベテラン技術者が持つ技能の中でも、五感や感性に依拠する検査・評価は、とりわけ継承が難しい分野だ。自動車や食品、化粧品などの製造現場においては、嗅覚・味覚・触覚・聴覚・視覚を駆使した品質チェック、つまり官能検査が欠かせない(図3)。

例えば自動車業界では、完成車の最終検査工程に「車内異音検査」がある。走行中の車内の音を熟練検査員が聴き分け、異音の有無を聴覚によって判断する官能検査だ。熟練者の感性に大きく依存するため、言語化・標準化が難しく、個人差や加齢による感覚の変化などが検査基準のばらつきを起こすことが課題になる。

食品や化粧品の分野では、味や匂いを嗅覚・味覚で評価する官能検査が行われている。ワインやコーヒー、日本酒などのテイスター、香料・フレーバーを評価するフレグランスエバリュエーターやフレーバリストといった専門家が代表例である。

ワインやコーヒーの官能検査では、アロマ、フレーバー、テクスチャー(口当たり)に注目し、フルーティー・フローラル・スパイシーといった香りや、酸味・甘み・コク・苦味といった味覚要素を総合的に判断する。こうした嗅覚による微細な感覚は、例えば「草原の香り」などと比喩的に表現される場合もある。視覚では把握しづらいだけに、その技能継承には訓練が不可欠である。

官能検査の技能継承が難しい最大の要因は、熟練者の感覚や経験が“暗黙知”として蓄積され体系化が容易でない点にある。さらに、個人差を埋めるためには訓練や経験を積み重ねる必要があり、多くの時間を要するのが実状だ。

例えば、フランス・パリにある香水工場では、調香師になるまでに約10年もの歳月がかかると聞いた。専門学校や大学で何年も基礎教育を受け、毎日100種類の香料を嗅ぎ分けて記憶する「嗅覚記憶」のトレーニングを積むという。調香師には学校などで体系的に学べる仕組みがあるが、自動車の異音検査のように、主に現場のOJT(On the Job Training)に頼らざるを得ないケースも多い。