- Column

- AI協働時代の技能継承のカタチ〜技と知を未来につなぐために〜

製造業における技能継承とAI:計画業務編【第3回】

前回は、日本の製造業における技能継承の難しさを構造的に整理するとともに、品質管理の一環である官能検査(五感や感性に基づく検査)を例に、熟練者の暗黙知の「数値化」について紹介した。今回は、製造業における技能継承において特に難しい領域の1つである「計画業務」に焦点を当てる。生産計画に熟練者の経験や勘が、どのように活用されてきたのか、そこにAI(人工知能)技術をどう活かせるのかを考察する。

企業の計画業務は、単なるスケジュール作成にとどまらず、売り上げ、コスト、品質、納期など、企業の業績に大きく関わる重要な意思決定という要素を含んでいる。単純な手順に沿って実施すれば良いという訳でもなく、熟練者の経験や勘が大きく関わる、いわば“職人技”ともいえる領域だ。

製造業の生産計画や、物流業の輸送計画、小売業の在庫管理など、全ての計画業務には複雑な条件が絡み合い、季節や担当領域によって求める指標の方向性が異なることもある。それだけにビジネス全体としての最適解を導くには高度な判断が求められる。

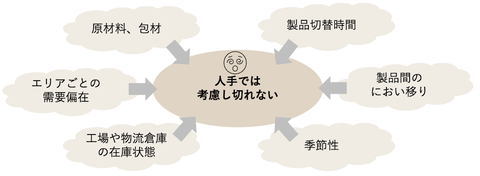

製造業の生産計画を例に挙げれば、担当者は需要に対応する供給量を満たすため、限られた時間内で計画を立案し、工程指示や調達手配など次のステップに受け渡す必要がある。一方で例えば、飲料の生産では、匂いが強い製品の後に繊細な風味の製品を製造することによる匂い移りや、製品の切り替えに伴うタンクや配管の洗浄タイミングや、そのための時間によるロスを考慮する必要がある(図1)。

ほかにも、夏と冬では需要の総量に大きく差があるため春先から夏に向けた備蓄生産をする、新製品やキャンペーンなどのマーケティング施策に対応し店舗に初期配備するための生産ロットを挿入するなど、さまざまな要素を加味しなければ、実効性のある生産計画は立案できない。

そのため多くの企業では、熟練者が考慮すべき多くの要素を俯瞰的に捉え、計画におけるKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を満たす計画を、長年培ってきた経験や勘によって実現している。

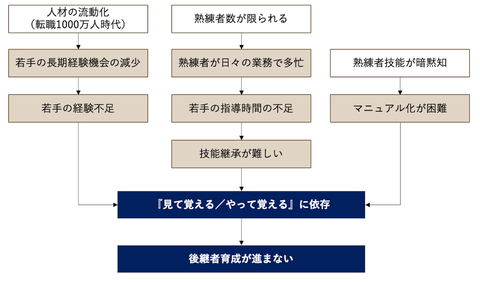

しかし、そうした高度なスキルは“暗黙知”として熟練者に蓄積されていることが多く、次世代への継承が難しくなっている。結果として、業務継承リスクが顕在化しているケースも少なくない。

計画業務の技能継承を阻む3つの壁

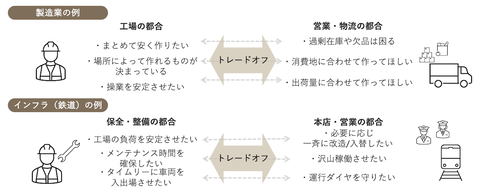

計画業務には3つの壁が存在する。(1)トレードオフの判断、(2)変化への対応、(3)人手不足による時間の制約だ(図2)。それぞれについて具体的に解説する。

(1)トレードオフの判断

計画業務は単純なルールで決定できるものではない。例えば生産計画では、「最大効率で製造したい」という工場の視点と、「輸送を減らしたい」「在庫を抑制したい」という物流の視点、「納期を守りたい」「需要の変化に柔軟に対応したい」という販売の視点など、部門により、それぞれが重視する指標が異なっている。そのいくつかは互いにトレードオフの関係にあり、このバランスをどう取るかは、熟練者の経験に大きく依存している。

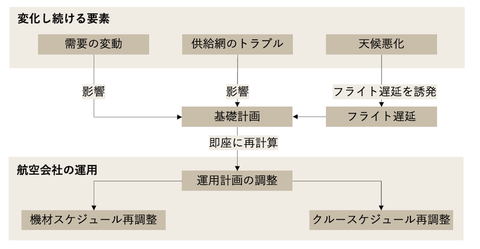

(2)変化への対応

需要の変動や供給網のトラブルなど、計画に影響を与える要素は日々変化する。例えば航空会社では、天候の影響でフライトが遅れると、その後の機材やクルーの運用計画を即座に調整しなければならない(図3)。こうしたリアルタイムの対応も、経験豊富な担当者に頼ることが多いのが現状だ。