- Column

- AI協働時代の技能継承のカタチ〜技と知を未来につなぐために〜

調達業務における技能継承とAI活用【第5回】

調達業務で継承すべきベテランの2つの技能

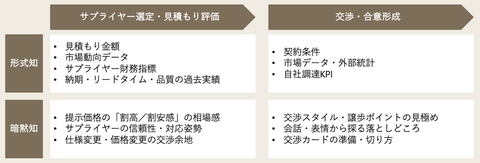

では、調達業務において継承すべきベテランの技能とは、具体的にどのようなものだろうか。筆者らのこれまでのプロジェクト経験から以下の2つの要素に整理できる(図1)。

技能1:サプライヤー選定・見積もり評価

サプライヤー選定と見積もり評価は、調達業務の初期段階において密接に連動するプロセスである。価格や納期だけでなく、品質、供給安定性、過去の取引実績、財務状況など多角的な観点から最適な取引先を見極める力と、提示された見積内容を多面的に分析し妥当性や改善余地を見極める力が求められる。

例えば、見積価格が安くても、過去に納期遅延や品質不良が多発しているサプライヤーは長期的なリスクになる。こうした判断は、数値データだけではなく、現場でのやり取りや微妙な兆候を捉える経験知に基づくことが多い。

また、単価や総額の比較だけでなく、仕様の適合性やコスト構造、代替案の可能性などを総合的に評価し、部材の仕様変更や調達ロットの見直しによるコスト削減策を提案・交渉できる力も重要だ。

特に量産品ではなく特注品の場合、その難易度は、さらに高まる。過去の見積もり結果を参考にする場合でも、市場環境や原材料価格、為替レートなどの変化を踏まえ、どのデータを根拠に割高・割安と判断するか、後続の交渉も踏まえた高度な判断が求められる。

技能2:交渉・合意形成

交渉・合意形成では、サプライヤー選定・見積評価で整理された情報を元に条件交渉を有利に進め、双方が納得できる合意に導くプロセスである。価格交渉だけでなく、納期、品質保証、契約条件など多岐にわたる要素の調整も求められる。特に複数部門や関係者が関与する場合、社内外の利害を調整しながら合意形成を図る能力が重要になる。

評価段階で得られたデータや分析結果は、交渉の場で根拠や説得材料として活用される。市場変動を踏まえた妥当性判断は、交渉の成否に直結するため、両者は連続したプロセスとして密接に連動している。単なる価格比較ではなく、背景や根拠を共有しながら条件を詰めていくことで、双方にとって持続的な関係構築につながる合意形成が実現できる。

これら2つの技能を使った具体例を挙げると、ベテランの調達担当者は交渉準備にあたり日銀短観や製造業PMI(Purchasing Managers' Index:購買担当者景気指数)を参照し「景況感は改善傾向にあるため、大きな“逆ザヤリスク”は低い」と判断する。そして、どの数値をファクトとして出せば狙った着地に持っていけるかを緻密に検討する。

そして交渉の場では、市場データに加え、サプライヤーのKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)に直結する年度末のタイミングを交渉カードとして活用し「期末実績が響くなら、今回のみ歩み寄る余地を検討する」と示唆しながら値引き幅を巧みに制御する。

こうした複数の経済指標と相手事情を織り交ぜた戦略的判断は、ベテランにとっては自然だが、新人には極めて難しい領域である。両技能はいずれも、数値化やマニュアル化が難しく、ベテランの経験や勘に支えられており、OJT(On the Job Training)によって断片的に継承されてきたのが実情だ。