- Column

- AI協働時代の技能継承のカタチ〜技と知を未来につなぐために〜

調達業務における技能継承とAI活用【第5回】

ベテラン技能に加え「当時、業界で重視されていた論点」も重要に

調達領域における技能継承の課題は、単一のAI導入では解決し得ない。前述の「非構造データの分散」「データ活用不足」「属人化とベテラン依存」という3つの課題に対応するためには(1)情報の標準化、(2)社内外データの統合活用、(3)ベテラン知見の形式知化・AI化という3領域の取り組みを連動させる必要がある。

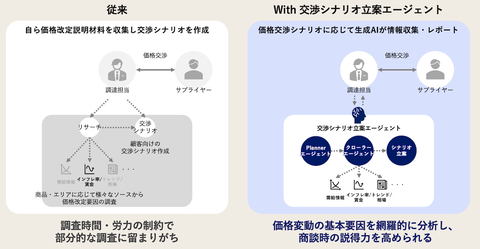

すでに実務においては、調達領域におけるAI技術の活用が始まっている。その一例に「交渉シナリオ立案エージェント」がある。交渉業務担当者とAI技術者が共同で開発した仕組みであり、見積書や交渉の狙いといった入力情報から交渉シナリオの選択肢を提示する(図2)。

シナリオ立案の過程で、社内に蓄積された過去の見積もりデータと、Webや外部データベースから取得した市場動向を照合・統合し、シナリオ案と、その根拠を整理する。参照する過去の見積もりデータは、AI-OCR(Optical Character Recognition:光学的文字認識)や生成AI技術を用いた名寄せ処理によって整理され、非構造的な情報からAIフレンドリーなデータに変換される。

こうした仕組みを導入することで「過去の見積もりは、どこに保存されているのか」「市場情報は、どのソースを参照すべきか」といった定型的な判断や情報整理をAIエージェントに委譲できる。

結果、人間の担当者は「どの交渉シナリオを採用すべきか」「なぜそのシナリオが最適なのか」など、より高度な判断を要する領域に集中できる。そうした意思決定過程を記録に残すことで、次世代の調達担当者に対する知見の継承も促進される。

ここで重要になるのが、ベテラン担当者の暗黙知の体系的収集だ。担当者のコメント、過去事例との関連性といった定性的な情報を蓄積することで、後続世代の調達担当者とエージェントは、過去の意思決定や判断の背景を容易に参照できるようになる。

一方で、こういった情報の蓄積は進みつつあるものの、例えば「相場感」や「交渉の着地」といった直感的判断は、依然として言語化が難しく、その時代や業界において共有されていた「当時重視されていた論点」に左右されることが多い。

市場情報を例に挙げれば、ある時期には為替が、別の時期には資源価格や関税が主要な関心事になる。過去の見積もりを参照して適正価格を推定する場合には、当時の市場データのみならず、業界で共通認識とされていた論点も考慮に入れなければならない。ベテランでも言語化しにくい暗黙知をどこまで収集・形式知化できるか、つまり「属人化とベテラン依存」においては、依然として大きな課題が残されている。

しかし、業務の進行状況や意思決定の際に残される判断記録をAI技術を使って解析することで、人間自身が言葉にできなかった思考のパターンや意思決定の背景が浮かび上がり、従来は残し得なかった知見を次世代に伝承できる可能性が開かれつつある。

AIは調達における不確実性を競争優位に変えられる

AI技術の進展は、調達業務における技能継承と標準化の悪循環を断ち切るための実効的な手段になる。過去の見積もりや市場情報をデジタル化・構造化し、浅い専門性をAIに委ねることで、人間はより高度な判断に集中できる。意思決定過程や暗黙知を記録・蓄積する仕組みを整えることで、技能は属人化から解放され、組織的な資産として継承されていく。

重要なのは、AI技術を単なる“効率化の道具”として捉えるのではなく、組織の学習能力を高め、知見を進化させる基盤として位置づけることだ。人とAI技術が協働し、判断と洞察を共有することで、調達は不確実性を制御するだけでなく、むしろ不確実性を競争優位に変える戦略的意思決定の領域へと進化し得る。

西岡 千尋(にしおか・ちひろ)

アビームコンサルティング 執行役員・プリンシパル AI Leapセクター長。コンサルティングファームのマネジングディレクター、チャットボット開発企業のCDO(最高デジタル責任者)を経て、アビームコンサルティングに入社。テクノロジーとイノベーションによる社会貢献を進めるとともに、クライアント企業のDXやデータドリブン経営の実現を支援する。慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科修士。

田中 俊(たなか・しゅん)

アビームコンサルティング AI Leapセクター シニアマネージャー。複数のコンサルティングファームを経て現職。AIエージェント、量子コンピューティング、数理最適化などの社会実装に取り組んでいる。東京大学理学部物理学科卒。