- Column

- データ分析/生成AI活用を成功に導くためのデータ連携入門

「生成AIでチャットボットを作りたい!」その前に確認すべきこと【第2回】

生成AI(人工知能)技術の登場により、これまで検索では見つけにくかった情報を自然な会話で引き出せることへの期待が高まっています。しかし、いざ構築を進めようとすると「そもそもデータがどこにあるのか分からない」「使える状態になっていない」といった課題に直面することが少なくありません。今回は、生成AI技術を活用するうえで業務部門が知っておくべきポイントをデータ連携の視点から解説します。

最近当社でも「社内の規程集や手順書の内容を答えてくれるチャットボットを構築したい」という相談をよく受けるようになりました。しかし、チャットボットなどの機能を考える前に最初に確認すべきは「答えのもとになるデータが、今どこに、どういう状態で存在しているのか?」です。

例えば、次のような状況は珍しくありません。

●規程集のPDFがファイルサーバー上にバラバラに置かれている

●FAQ(良くある質問と答)のデータが、社内問い合わせ管理システムなど特定のクラウドサービスに閉じている

●過去に作成したExcel台帳が放置されている

●データの参照に専用の閲覧ツールやアカウントが必要だったり、他システムとつなぐAPI(Application Programming Interface)がなかったりする

これらの情報を生成AI技術で利用するためにはまず「取り出せる形にする(抽出)」必要があります。

データの形式や更新頻度、メタ情報の考慮が不可欠

多くの生成AI技術は、テキスト形式の情報を基に回答を生成します。そのため、社内にある情報も、生成AI技術が参照しやすいテキストとしての整備が重要になります。例えば、次のような形式のデータは注意が必要です。

●画像だけのPDF(中身がテキストとして読めない)

●複雑な表組みのあるExcelやWord(構造を保ったままのテキスト化が難しい)

●情報が断片的に書かれたPowerPointのスライド

これらの形式は、そのままでは生成AIが正しく理解できないことがあり、事前に構造を整える「前処理」や「変換」が必要になります。業務部門が日常的に作成している文書であっても、そのままでは使えないケースがあることを知っておきましょう。

仮にうまく取り出せたとしても、次に大切なのは「その情報は、どれくらいの頻度で更新されるか?」です。例えば、以下のようなケースが考えられます

●週1回更新されるFAQ

●毎月更新されるマニュアル

●年1回の人事制度規程

更新頻度が高い情報では、生成AIが古い内容を参照していないかを確認する仕組みが重要です。元データを定期的に再読み込みしたり、生成AIが読み込める形式へ確実に更新したりが、データ連携の役割として求められます。

最後に見落とされがちなのが「データそのものに関する情報」の扱いです。これは、いわばデータの“出どころ”や“正当性”を示す情報で「メタ情報」と呼びます。生成AIが回答する際には、次のような要件が求められることがあるためです。

●「どの規程に基づいてこの回答をしているのか?」を示す

●「原典へのリンクを提示する」ことで業務判断を補強する

●「この内容は誰が管理しているか?」を後から追える

これらのメタ情報は、生成AIによる回答本文とは別に「データと一緒に移動させておくべきもの」です。単にデータを生成AIに渡すだけではなく、元のファイルパスやバージョン情報などを確実に連携する仕組みも検討しましょう。

生成AI活用もデータ連携から始まる

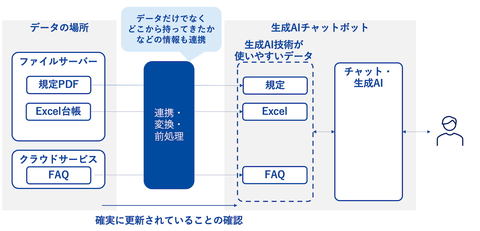

生成AI技術を利用したチャットボット構築は夢があります。ですが現実的には「どこに、どのように存在するデータを、どのように使えるようにするか?」というデータ連携の基本が重要です(図1)。

業務部門としては、以下の3点を意識するとスムーズです。

ポイント1 :どの業務に必要な情報かを明確にする(業務プロセス起点)

ポイント2 :どの形式・どこにある情報を使いたいかを整理する

ポイント3 :情報の更新性や正確性をどう担保するかを計画する

これらは全て第1回で紹介した「業務プロセス連携」「フォーマット連携」「同期方式連携」といった要素とつながっています。次回も、実際のユースケースを元に「どんなときに、どんな連携を考慮する必要があるのか?」を掘り下げていきます。

高坂 亮多(こうさか・りょうた)

セゾンテクノロジー CTO(Chief Technology Officer:最高技術責任者)。2007年新卒入社、2025年より現職。流通業向け業務アプリケーションの開発を皮切りに、クラウド移行やモバイルアプリケーション、コグニティブ技術を活用したアプリケーションなど先端技術領域の開発をリードしてきた。近年はデータエンジニアとして分析基盤の構築やAI活用プロジェクトを推進している。