- Column

- データ分析/生成AI活用を成功に導くためのデータ連携入門

「いつもと違う切り口で集計・分析したい!」その前に押さえておくべきこと〔データ分析編〕【第3回】

日々の業務では、管理会計システムのレポートやダッシュボードを通して、決まった切り口で数字を見ることが多いはずです。しかし「今回は部門横断で見たい」「新しい指標で評価したい」「前年対比を別の基準で出したい」など“いつもと違う切り口”での分析ニーズも多々発生します。ところが、このニーズを実現するには、単なる集計では済まないデータ連携の課題が潜んでいます。

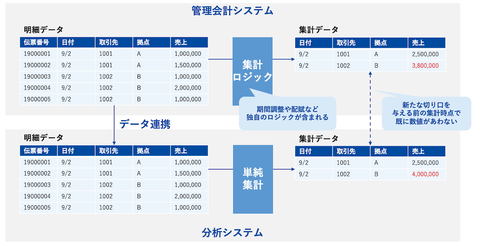

分析対象になるデータには大きく(1)明細データと(2)集計データがあります。例えば管理会計システムでは、明細から集計を作る際に、期間の調整や特定条件の除外、配賦処理などの独自ロジックに基づいて処理しています。そのため明細データを単純に積み上げても、管理会計システムによる集計結果とは一致しないことが多いのです。

ここで重要なのは分析したいデータが「どこから、どの形式で、どう取得できるか」ということです。これがデータ連携のための入口の設計につながります。

明細データ :会計データベース(DB)やデータウェアハウス(DWH)から抽出

集計データ :管理会計システムのレポートやAPI(Application Programming Interface)から取得

ロジック情報 :経理・管理会計部門から仕様として入手

実務的には、まずは既存の管理会計システムやレポートから集計データをエクスポートし、DWHや分析ツールに連携し、新しい切り口での分析を試します。例えば、管理会計システムから部門別・月別の集計表をCSV形式で出力し、分析基盤に取り込んで新しい分類項目と突き合わせるといった進め方です。

一方で、新たな切り口の中には、明細データから集計し直さないと実現できないものもあります。この場合は、会計DBや取引明細テーブルからデータを抽出し、集計ロジックを把握・再現しなければなりません。システム部門や経理部門との調整、ロジック検証、テストなどに時間が必要になります。

そのため短期的には、集計データの連携で分析できる範囲で進め、長期的には明細データ集計の準備を並行して進めるのが現実的です。そうすることで、スピード感を保ちながらも、将来的には自由度の高い分析が可能になります。

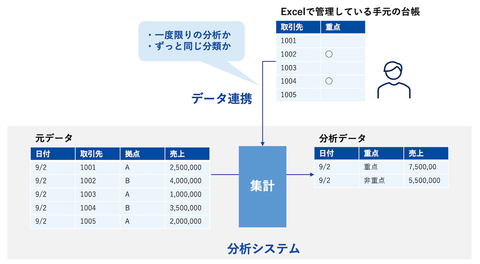

新しい分析の切り口の多くはExcelで管理されている

「新たな切り口で集計したい」という要望の背景には、既存システムにない項目や分類の存在があります。多くの場合それらは、Excelなどのスプレッドシートで各部門が独自に管理している、以下のような情報です。

●プロジェクト独自カテゴリー

●営業担当による顧客のランク付け

●特殊キャンペーン期間のフラグ

これらの追加情報を分析に組み込むには、既存データと新しい情報を顧客IDや案件コードなど共通の項目で突き合わせることと、連携方法を選定することが不可欠になります(図2)。

連携方法としては、利用形態により以下の方法が考えられます。成功の鍵はExcel連携の仕組みをデータ連携フローに組み込むことです。

単発利用 :CSVアップロードや手作業マージ

継続利用 :ETL(Extract、Transform、Load)/MFT(Managed File Transfer)によるスケジュール連携(第1回参照)

キーの整合: 顧客IDや案件コードのフォーマット統一

前年対比や予算対比などで分類や単位の統一が不可欠

新しい切り口での分析では、前年対比や予算対比の算出などに次のような影響が出てきます。

●前年と分類基準が異なる → そのまま比較できない

●集計単位が変更 → 数字がズレる

●過去データ → 新しい分類を後付けする必要がある

これらに対応するには、データ連携時に変換ロジックやマッピングテーブルを組み込み、過去データも含めて一貫して比較できるようにします。

新しい切り口での分析は発想を広げるチャンスですが、明細と集計の違い・Excel連携・比較基準の変更といった要素を押さえておく必要があります。業務部門としては、次の流れで進めるとスムーズです。

(1)集計データ・明細データの所在・形式・取得方法を整理する(連携の入口)

(2)新しい切り口の情報(Excelなど)の連携方法を決める

(3)前年対比や分類読み替えのロジックをデータ連携フローに組み込む

これにより、スピード感を保ちながらも後で「数字が合わない」という事態を防げるのです。次回も、実際のユースケースを元に「どんなときに、どんな連携の考慮が必要になるのか?」を掘り下げていきます。

高坂 亮多(こうさか・りょうた)

セゾンテクノロジー CTO(Chief Technology Officer:最高技術責任者)。2007年新卒入社、2025年より現職。流通業向け業務アプリケーションの開発を皮切りに、クラウド移行やモバイルアプリケーション、コグニティブ技術を活用したアプリケーションなど先端技術領域の開発をリードしてきた。近年はデータエンジニアとして分析基盤の構築やAI活用プロジェクトを推進している。