- Column

- データ分析/生成AI活用を成功に導くためのデータ連携入門

業務のデジタル化の進展がデータ連携を求めている【第1回】

企業のデジタル化は日進月歩で進んでいます。今では、業務プロセスを遂行するために複数のデジタルサービスを組み合わせなければ完結しないケースも珍しくありません。結果、複数システム間での情報のやり取りが避けられなくなってきています。そこで重要になるのが“データ連携”です。今回は、データ連携に求められる4つの要素を中心に解説します。

「同じような情報を複数のサービスに入力したり、あるサービスの画面を見ながら別のサービスに転記したりしている」−−。日常業務において、こんな経験に身に覚えはないでしょうか?例えば、集計したExcelの画面を見ながら別のシステムに入力するなどです。

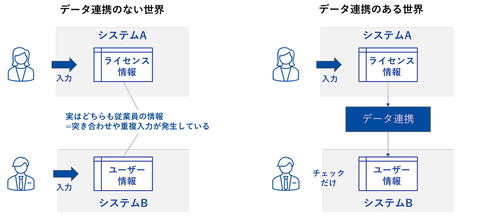

こうした課題の解決手段がデータ連携です。データ連携とは「あるシステムからデータを取り出し、必要に応じて変換し、別のシステムに渡す」という一連のプロセスを指します(図1)。

データ連携プロセスは大きく4つ

このプロセスを構成する要素は(1)業務プロセス連携、(2)アプリケーションロジック連携、(3)データフォーマット連携、(4)データ同期方式連携の4つに大別されます。

これらのうち(1)業務プロセス連携と(2)アプリケーションロジック連携は主に業務部門が意識する要素です。(3)データフォーマット連携と(4)データ同期方式連携は、(1)と(2)を実際のシステムとして実現する際に必要になる技術的な要素です。

業務的要素1:業務プロセス連携

業務プロセスの出発点は「業務上、成し遂げたいこと」です。これはビジネス部門の要求としてスタートします。そこでは複数の業務プロセスを連携する必要があります。

例えば、受注システムで顧客の注文を受け付け、それを調達システムで処理するようなケースです。顧客サポートのための業務プロセスなども複数のシステムにまたがって処理することが多い例になります。ここに最近は、データ分析や生成AI(人工知能)による処理が関与することも増えています。

業務的要素2:アプリケーションロジック連携

ビジネス上のルールに対応するための変換処理です。例えば「1つの注文」が複数の「調達依頼」に分割される、あるいは「受注システムで完了」した状態が「調達システムで開始」とみなされるようなケースが該当します。

技術的要素1:データフォーマット連携

データが保存されている場所によってアクセス手段や形式は異なります。これらの違いを吸収するのがデータフォーマット連携です。

例えば、基幹システムのデータは従来の手法でしか取得できません。一方でアプリケーションのクラウドサービスであるSaaS(Software as a Service)が管理しているデータはAPI(Application Programming Interface)経由でしか取得できないことがあります。

必要なデータの形式も当然、システムやアプリケーションによって異なります。例えば表計算ソフトウェアであっても「Excel」の専用形式「xslx」や、オープンな「ods」や「csv」などがあります。

技術的要素2:データ同期方式連携

データの発生タイミングと処理タイミングのずれを調整するための仕組みです。例えば、各拠点でリアルタイムに発生するデータを、1日1回のバッチ処理で集計したいといったケースが該当します。