- Column

- データ分析/生成AI活用を成功に導くためのデータ連携入門

データの“性質”を知り連携により使い分ける(データ分析編)【第4回】

多くの業務システムやクラウドサービスにおいて、その画面やレポートに表示されるのは「今この瞬間の状態」です。進ちょく状況の確認などには役立つことがありますが、経営判断などでは過去との比較ができなければなりません。データ分析では、そのデータが何を示しているかという“性質”を理解し、使い分ける必要があります。

多くの業務システムやクラウドサービスの画面やレポートに表示されているのは「今この瞬間の最新の状態」です。特にSaaS(Software as a Service)型のシステムでは、履歴を持たずスナップショット(最新値)だけを保持しているケースが少なくありません。

最新の状態も、KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)の確認や進ちょくの把握といった用途では十分に役立つケースはあります。しかし「昨日からの増減は?」「先週と比べてどうか?」といった問いには答えられません。経営判断や改善策の立案などのための問に答えるにはデータの履歴(時系列データ)が必要になります。

表1にスナップショットと履歴の性質を整理してみました。両者の違いを適材適所で使い分け、バランスよく扱うかがデータ活用の第一歩です。

| データの種類 | 性質(メリット) |

|---|---|

| スナップショット(最新値) | KPIや業務進捗を把握するのに便利 |

| 「今どうなっているか」を知りたい場面に強い | |

| 履歴(時系列データ) | 売り上げや契約数の傾向を分析するのに不可欠 |

| 前年対比やシーズナリティの把握など過去からの変化を捉えるのに強い |

スナップショットとのデータ連携で「履歴」や「差分」を作る

時系列データを扱うには、データを定期的に取得・保存する仕組みが必要です。業務システムが保持していない「変化の記録」を補完するのです。

例1 :毎日夜間に在庫データをエクスポート・保存し日次の在庫推移を可視化

例2 :毎週末に顧客マスターを取り込み、週単位で増減を分析

例3 :1時間ごとに稼働データをAPI(Application Programming Interface)で取得し、時間帯別トレンドを把握

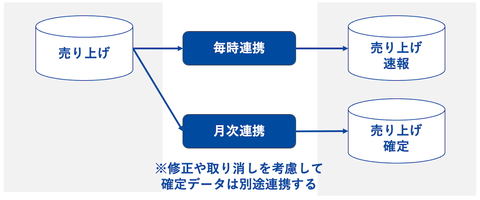

このとき重要になるのが、データ同期のタイミングと粒度です。リアルタイムに取得するか、日次や週次でまとめるかだけでなく、リアルタイムに流れるデータを速報値として扱い確定処理を経たデータを別途連携して利用するのかなどをあらかじめ設計しておく必要があります。例えば売り上げデータなら、速報値はリアルタイムでモニタリングし、確定処理を経たデータは月次の締め処理後に取り込むといった組み合わせも考えられます(図1)。