- Column

- データ分析/生成AI活用を成功に導くためのデータ連携入門

データの“性質”を知り連携により使い分ける(データ分析編)【第4回】

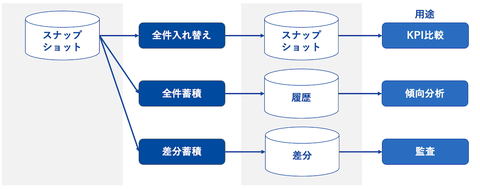

さらに実務では、同じデータでも目的に応じて必要な形が異なります(表2)。

| スナップショット | KPIや現状把握に適する(例:今月の売上実績を経営会議で共有) |

|---|---|

| 履歴 | 傾向やトレンドの分析に不可欠(例:在庫推移や顧客数の増減を長期的に追跡) |

| 差分(監査ログ的な利用) | 「何が・いつ・どのように変わったか」を記録する用途に最適(例:マスター情報の改訂履歴、従業員の部署異動記録) |

このように整理すると、どの性質のデータが、どの目的に役立つのかが明確になります(図2)。履歴や差分は監査や分析だけでなく、将来的にAI(人工知能)技術を業務に適用する際の「コンテキスト(文脈)データ」としても重要になります。

実務的なデータ連携の進め方

データ活用を進めるには、次の流れを踏むとスムーズです。

(1)対象システムのデータ特性を確認する。「スナップショットしか持たない?」「履歴を持っている?」「差分は取れる?」など

(2)目的ごとに必要な形を整理する。KPI比較ならスナップショット、傾向把握なら履歴、監査なら差分

(3)タイミングと粒度を設計する。明細は日次、マスターは月次、監査用は差分で逐次など。速報値と確定値など保持する粒度をどうするかも検討する

(4)保存と可視化の仕組みを整える。データ連携の仕組みを使ってDWH(DataWarehouse)やBI(Business Inteligence)に反映

ここで大切なのは、「対象システムのデータ特性」と「利用目的」を掛け合わせて設計することです。あるSaaSはスナップショットしか持たず、別の基幹システムは履歴や差分を保持しているかもしれません。一方で、利用目的がKPI比較なのか、傾向分析なのか、監査なのかによって必要なデータの形は変わります。

「システムが持つデータ特性 × 利用目的」から必要な取り込み方法(スナップショット/履歴/差分、保持粒度など)を決めると、漏れなく整理でき、後からの混乱を防げます。

「常に最新」しか見られないデータは便利な反面、過去からの変化や差分を見えなくしてしまうという弱点があります。スナップショットと履歴、差分をそれぞれの目的に合わせてデータ連携により取得・蓄積することで業務に必要な視点を揃えられます。

業務部門としては、以下の点を意識するとよいでしょう。

●今のシステムが、どのタイプのデータを保持しているかを確認する

●KPI比較はスナップショット、傾向分析は履歴、監査用途は差分と目的ごとに整理する

●加えて速報値と確定値など保持の粒度をあらかじめ決める

●システム特性と利用目的の掛け合わせで設計することで、必要なデータ連携の形が明確になる

次回は、実際のユースケースを元に「どんなときに、どんな連携の工夫が必要になるのか?」を掘り下げていきます。

高坂 亮多(こうさか・りょうた)

セゾンテクノロジー CTO(Chief Technology Officer:最高技術責任者)。2007年新卒入社、2025年より現職。流通業向け業務アプリケーションの開発を皮切りに、クラウド移行やモバイルアプリケーション、コグニティブ技術を活用したアプリケーションなど先端技術領域の開発をリードしてきた。近年はデータエンジニアとして分析基盤の構築やAI活用プロジェクトを推進している。