- Column

- 課題解決のためのデータ活用の始め方

なぜ今、データ活用が求められているのか【第1回】

DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みにおいて、その中核に位置付けられるのが“データ活用”です。しかし“データ活用”と聞いても、そこで思い浮かべる取り組みは人によって、さまざまです。データ活用の重要性は理解していても、いざ投資判断となると踏み切れない方も多いのではないでしょうか。今回は、改めてデータ活用の定義と、その重要性について整理していきます。

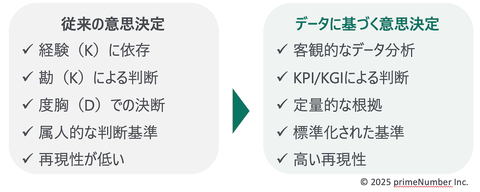

DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みが加速する中、多くの企業が“データ活用”に取り組んでいます。いわゆる“KKD(経験・勘・度胸)”に基づく判断から、データに基づく判断に変えることで、客観的かつ再現性のある意思決定の実現を目指します(図1)。

しかし「データ活用」と聞いてみなさんは、どんな活動を思い浮かべるでしょうか。

データ活用は単なる可視化や分析、レポート作成ではない

まず、データ活用の定義から明確にしておきましょう。本連載ではデータ活用を次のように定義します。

組織が目的を達成する上で最善なアクションを選択するために分析をしたり、アクションをとるための仕組みとしてデータを収集・活用したりすること

例えば、小売店の来店データに天候やシーズンといった情報を組み合わせれば、より正確な来店予測が立てられます。この予測に沿って店舗に並べる商品やアルバイトの人員配置、生産調整などをコントロールすれば、廃棄ロスや売れ残りを減らすといった効率化が可能になります。

マーケティング領域には、顧客の趣味・嗜好を分析しコンテンツのマッチングを自動化するレコメンデーション(推薦)の仕組みがあります。対人でのコミュニケーションであれば、会話や表情から「この人は、これが好きそうだ」といったことを判断してきた部分を、顧客の属性や行動データを分析することで、オンラインでの非対面での顧客とのコミュニケーションを代替しているのです。

ここで重要なのは、データ活用は単にデータの可視化や分析、レポート作成などとは異なる点です。可視化や分析、レポート作成は、データ活用に含まれる手段の1つに過ぎません。

真のデータ活用は、例えば顧客など、そのデータの発生源の理解から、分析結果を判断しての行動の実行まで一連の流れを包含します(図2)。可視化や分析、レポート作成がゴールではなく、ビジネスに対してプラスになる行動につなげることが重要なのです。

その際「データは完全ではない」という認識も重要です。収集できるデータから判別可能な事象は一部に過ぎず、ある断面で見た時に、そういう数値や傾向が出るということでしかありません。どれだけ高度な技術を用いても精度100%の予測は不可能です。

しかし、精度が100%でなくても、ビジネスの判断基準としては十分な価値を提供できることがあります。例えば、過去の実績に基づく予測値と実測値の誤差が「±10%の範囲に入るのであれば信頼に足る」といった判断基準が設けられれば、データ分析の結果を判断材料に、次の行動を実施するかしないかを決められます。データ分析の結果は、そうした判断のための根拠として使うことが大切です。