- Interview

- 製造

グローバル市場で勝ち抜くために国内事業体質をデジタル化で抜本的に変える

日本製鉄 執行役員 デジタル改革推進部長・情報システム部長 星野 毅夫 氏

- 提供:

- 日鉄ソリューションズ

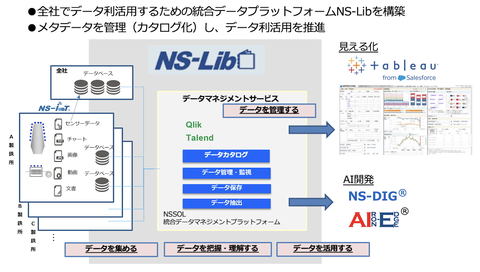

DX推進を支える全社データ統合基盤「NS-Lib」が稼働

これら3つの効果により、人手作業のシステム化や、業務プロセスの全社最適化を達成できれば、例えば、システム支援によって新人でもベテラン並みの判断ができ工数を抜本的に減らせる業務環境が実現できると考えています。

その推進・実現において不可欠なのが、全社業務をデータでつなぐための仕組みであり、全社統合データ基盤「NS-Lib」を2023年に稼働させました(図1)。以来、本社・製鉄所を問わず全社で共有すべきデータの連携を本格化させています。

NS-Libはデータマネジメント機能を備え、どんなデータが、どこにあるかを示すデータカタログを提供しています。カタログを参考に必要なデータを都度、取り出せます。NS-Libを利用すれば、各種データを簡単に入手できることが周知されるにつれ、デジタル改革推進部が直接的に手伝わなくても、ダッシュボードの作成やデータ分析を自律的に実施する部門も出てきました。

例えば製銑や製鋼などの部門では、プラントの状態をダッシュボードで可視化し、稼働状況などを全社で共有しています。高炉などの上工程でのトラブルは多大な損失を招くだけに、それを回避するためです。

連携されたデータについては、ユーザー自らが作成するダッシュボードだけでなく、当然ながら情報システム部門が手掛ける高度な業務システムにも活用されます。

ただ、以前の情報システム部門は、できる限り現場に寄り添うことを心がける余り、残念ながら個別最適化の一因にもなっていました。しかしDXを機に、現場に寄り添う姿勢は変わらないものの、システムの整備に合わせて業務の標準化を提案できるよう、立ち位置や手法を見直しています。そうした業務標準を「BPM(ベスト・プラクティス・モデル)」と呼び、全社への提案・普及を強化しています。

さらに昨今のデジタル改革推進部では、数理最適化やAIなどの先端技術を用いることによって、人の勘や経験に頼り多大な手間を要している業務のシステム化プロジェクトも推進しています。複雑な鉄鋼の生産計画立案や物流の最適化などを手掛けています。

「データサイエンティスト」をどの職場にも1人以上配置へ

――現場のデジタル化推進ではDX人材不足がよく課題に挙がる。日本製鉄では、どんなDX人材を求め育成しようとしているか。

当社ではデータ活用に取り組む人材を3段階に分類しています。(1)データの有効利用ができる「データサイエンスユーザ」、(2)統計的な知見を持ち高度なデータ活用ができる(必要に応じて開発言語の「Python」なども扱う)「シチズンデータサイエンティスト」、(3)最適化エンジンや高度AIを自ら開発できる「エキスパートデータサイエンティスト」です。

データサイエンスユーザについては、全スタッフ系社員を対象にした教育プログラムをデジタル改革推進部と人材開発室にて整えています。まずはITの基礎知識獲得を認定する「ITパスポート」相当の知識を身に着けてもらい、スタッフ全員がデータを有効利用できるようにしていきます。

そのうえで、さらにデータを高度利活用できる人材としてシチズンデータサイエンティストを育成しています。2030年までに、あらゆる部門・職場の全スタッフ系社員の2割にまで引き上げるのが目標です。つまり、どの職場でも5人に1人以上が、自職場の課題に対してデジタル技術を使って迅速に対応できるようになることを期待しています。現時点で既に1割程度の人材が育っており、順調に増えています。

シチズンデータサイエンティストの育成コースでは単にデジタルスキルを習得するだけではありません。自らの職場にある実際の課題の中から、最優先で解決すべき課題を持ち寄らせ、その解決に取り組むワークショップを取り入れています。取り組むべきは単なるデジタル化ではなく業務改革であることを徹底して伝えます。コース受講者を対象に各種の問題を相談し合える場も社内の「Teams」上に用意し、卒業生も含めたネットワークができています。

シチズンデータサイエンティストの育成に関しては、短期的には、職場に戻った彼ら彼女らが、自らデジタル技術を駆使する改革戦力になること、長期的には、彼ら彼女らが職場における改革の先導者になり、全社最適の視点から、より大きな業務改革を生み出してくれることを期待しています。そうなれば全社的なDXが自然に進むと見ています。

中には、職場に戻った後は多忙を理由に課題に手が回らない社員が少数存在します。その場合には、その社員の上司に、その改革テーマの意義を伝え、職場における優先順位を高めてもらうよう働きかけることもあります。優先順位が高い業務課題を持ち寄り解決まで導く教育コースは、上司の意識改革を促すという意味もあります。