- News

- 医療・健康

昭和大とフィリップスが共同研究する遠隔ICUプログラム、COVID-19を背景に日本市場への導入は進むか?

COVID-19対応でも治療に効果

たとえばCOVID-19では、病室に入る度に防護服を着用するため、対応に時間がかかる。これがeICUなら、遠隔から対応できるためスタッフの負担が減り、院内感染を防ぐことにもつながる。患者の見守りや病状の説明も遠隔からできるので、「十分なケアができない」といったスタッフの心理的負担を減らせ、治療の効果も上がっている。

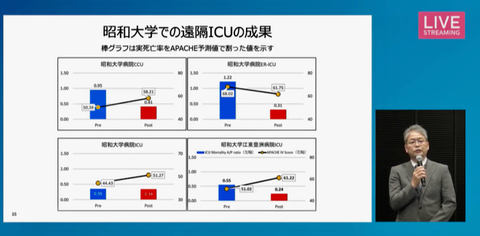

ICUに運ばれる患者の入室時の重症度は年々増加しているという。重症度評価と死亡率の関係から予測死亡率を分析したところ、導入以前は予測値どおりだったのが半分に改善されている(写真4)。結果的に、ICUベッドの有効活用や退室後のケアにも効果が得られているとする。

小谷氏は、「当初eICUの導入に対して現場からは『支援センターから監視されたり、治療計画を否定されたりするのではないか』といった意見もあった。治療の責任を最終的にどちらが取るのかも問題になった。現場がやりたいことを支援するシステムであるとことを伝え切るのに時間がかかったが、よく話し合うことで解決できた」と振り返る。

現場のデータから新たなソリューションの創出へ

折しものCOVID-19の影響などもあり国内では重症患者が増えており、ICUの必要性が高まっている。これを受けフィリップスは2020年9月からeICUを日本市場へ本格導入することを決めた。

フィリップス コネクテッドケア事業部長の田口賢氏は、「eICUの効果は現場で生じる、さまざまな問題に対し、『People』『Technology』『Process』の3つの観点から対応でき、それぞれの内容がかみ合っているのが特徴だ」と説明する(図1)。

「システムに実装されているCDSアプリケーション(Clinical decision support:臨床意思決定支援)は、患者の緊急度と重症度は症状の変化からスコアを自動表示し、優先度を提示する。だが、中心にいるのは現場スタッフであり、あくまでも現場からの治療計画に対し支援センターがアドバイスし、治療が実行されることが大事だと考える」(同)という。

加えてeICUでは、現場のさまざまなデータを取得できる。それらをレポートにまとめて共有し、現場での継続的な改善も可能になる。田口氏は「今後、日本での普及に向けたデータが蓄積され、医療に役立つ新たなソリューションの提案につなげたい」と話す。グローバルには、400万症例以上のビッグデータから効果的な対処法を導き出すなどで、ICU退室までの期間を20%短縮できるというデータもある。

フィリップス代表取締役社長の堤 浩幸 氏は「当社はヘルスケア・インフォマティクスを強化し、医療分野でのデジタルトランスフォーメーション(DX)にトライしている。eICUは、そこから生まれたヘルスケアソリューションの1つだ。COVID-19の拡大予防や不安解消つながるものとして、新たな価値創造の一歩になるのは間違いがないだろう。今後は、5G(第5世代移動体通信サービス)対応や6Gも見据えながら、イノベーションに合わせて進化させたい」と意気込む(写真5)。

昭和大学では今後も実証実験を継続する。Showa eConnectでつながる昭和大学横浜市北部病院と昭和大学藤が丘病院の2カ所への追加導入も計画する。それに合わせて支援センターに常駐する看護師を3人に増やし、最大で150床に対応できる体制を取る。

小谷氏は、「現在の医療レベルをより多くの人に提供できるようにし、安心・安全な診療の提供を実現するためにも、eICUの今後に期待している」と話す。

実はeICUは海外では15年以上前から、550の医療施設で導入されている。米国では625万人の患者のために利用されているという。日本において、どこまで遠隔ICUの導入が進むのか、今後の動きが注目される。