- News

- 共通

4割超の企業がDXで“期待通り”以上の成果を獲得、成功に導く2つの視点とは

PwCコンサルティングの『2024年 DX意識調査(ITモダナイゼーション編)』から

人材育成や内製化への取り組みが成熟度を左右

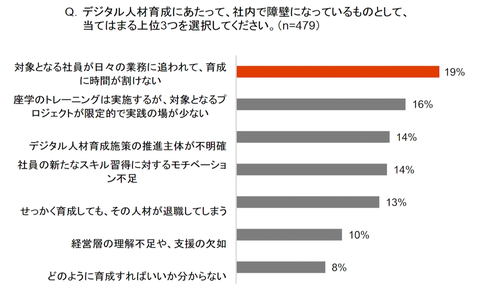

成熟度によって顕著な差が出た要因としては、いくつかが考えられる。1つはDXに取り組む時間と人材だ(図5)。調査では「対象となる社員が日々の業務に追われて、育成に時間が割けない」など、デジタル人材育成の課題が浮き彫りになっている。

結果、スキルや経験の不足などからシステム開発や運用の自動化が進まず、投資に見合う効果を得られない。DXに挑戦する時間と知識がないということだ。詳細にみれば、先進の80%がデジタル人材育成の成果が出ているとするのに対し、準先進は10%、その他は2%である。

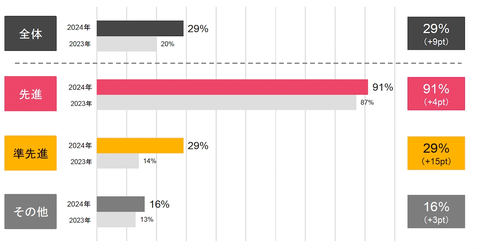

システム開発の内製化でも著しい差がある(図6)。先進の91%がシステム開発の企画から開発、運用までの全てを自社社員で実施しているのに対し、準先進は29%、その他は16%だった。

特にアジャイル開発におけるスクラムマスターやプロダクトオーナー、開発者といった主な役割の全てを自社社員が担っているとする割合は、先進の85%に対し、準先進は20%、その他も10%と大きな差がある。

中山氏は、「この内製化の遅れがデジタル人材育成を阻む要因にもなっている」と指摘する。換言すれば「実践の場がない」ということだ。例えば、ゴルフにおいて練習場でいくら練習を積んでも、本番のゴルフ場で良いスコアを出せるとは限らないようなものである。

アジャイル開発の考え方を組織も適用し“やり方”を変える

ただし、システム開発などを内製化している企業・組織のうち、デジタル人材育成において「期待通り/期待以上」の効果があるとするのは36%にとどまる。すなわち、単に内製化するだけではなく、アジャイル開発などの技術を全面的に活用しなければ、効果を得られないということだ。

アジャイル開発を推進・浸透させるための体制を整えるには、「ウォーターフォール型とは異なる品質管理や予算管理などの社内プロセスや規定、ルールに変えることが肝要だ」という。実際、先進に分類される企業・組織の98%が「アジャイル開発に適した規定やルールを導入、運用中」としている。

システム開発・運用の自動化もカギを握る。作業効率が高まり、社員をより付加価値の高い領域にシフトできたことで、DXの成果を得られていると考えられるからだ。

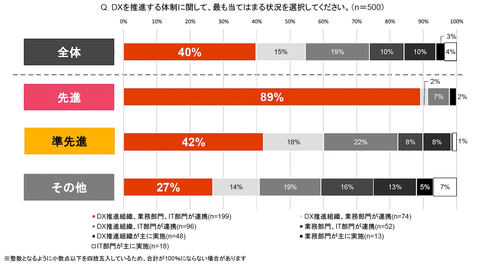

成熟度の差を生む、もう1つの要因はDXの推進体制である。新設したDX推進組織だけに任せるのではなく、「業務部門とIT部門が積極的に関与・連携することが欠かせない」と中山氏は指摘する(図7)。連携しているとする回答は、先進の89%に対し、準先進は42%、その他は27%だった。「組織の枠を越えた連携が人材育成という好循環にもつながる」(同)とする。

調査に当たった鈴木 直 ディレクターは、「アジャイル開発の考え方を組織運営にも適用し、市場の変化に柔軟かつ迅速に対応できる組織にする必要がある」と説く。中山氏は、「デジタル技術については現状、『どのような業務に適用させる』かという“やることを変える”議論に偏っている。DXを成功に導くには、最新技術の活用スキルをたかめながら“やり方を変える”という視点が不可欠である」と指摘する。

田中 克己(たなか・かつみ)

IT産業ジャーナリスト 兼 一般社団法人ITビジネス研究会代表理事。日経BP社で日経コンピュータ副編集長、日経ウォッチャーIBM版編集長、日経システムプロバイダ編集長などを歴任。2010年1月にフリーのIT産業ジャーナリストに。2004〜2009年度まで専修大学兼任講師(情報産業)。2012年10月からITビジネス研究会代表理事も務める。40年にわたりIT産業の動向をウォッチしている。主な著書に『IT産業崩壊の危機』『IT産業再生の針路』(日経BP社)、『2020年 ITがひろげる未来の可能性』(日経BPコンサルティング、監修)などがある。