- News

- 共通

世界最先端を目指す中国の人型ロボット産業、失敗許容の育成策や国内大学での人材育成で推進

2025年4月19日に北京で開催された人型ロボットのハーフマラソン大会についても李氏は「参加したロボットの多くがレベル1にも達していない」とする。「自立走行ができず、人間がコントロールするものが中心で、レース中にミスが多発し完走できなかった人型ロボットもあった」(同)。課題は「電池の持続性やロボット本体の安定性、長時間運動による部品の発熱などだ」と李氏は分析する。

とはいえ同大会で優勝したUBTECHなどが開発した「天工Ultra」の完走タイムは約2時間40分。この間に電池を3回交換した。2位の「N2ロボット」は電池交換ではなくロボット本体を1回交換した。

2025年5月25日に開かれた「杭州人型ロボット格闘技大会」では4台の「Unitree G1ロボット(Unitree Robotics製)が、人間のオペレーターによる遠隔操作でキックボクシングの対戦をし、ロボットの動作や精度、バランス能力、耐久性などを調べた。Unitree G1ロボットは、パンチの衝撃を受けても素早く姿勢を調整したり、転倒すると8秒以内に自律的に起き上がったりしながら、フックやサイドキックなど9種類の技を組み合わせて戦える。

結果、手動操作が必要になるなど「物体の状態を正確に把握できる空間認知能力の不足が鮮明になった」(李氏)という。具体的には、環境モデリングとリアルタイム経路計画能力の不足などだ。攻撃距離の誤判断からの空振りや、リングロープに絡むなどの問題も発生した。

中央政府や地方政府が“失敗を許容する”支援策を投入

一方で、人型ロボットの導入コストを回収できる見込みが立ちつつある。李氏によれば、労働力不足などを背景に、自動車メーカーのBYDや吉利汽車、東欧柳州汽車、アウディなど20社以上が人型ロボットを導入し、工場内の物品運搬や品質管理、部品取り付けなどの単純作業を任せている。

中には、自身の電池を自動で交換しながら1000時間以上の長時間稼働を実現した人型ロボットもある。李氏は「単純労働者の賃金は年収12万元程度なので、2年から3年で導入コストを回収できるだろう」とみる。

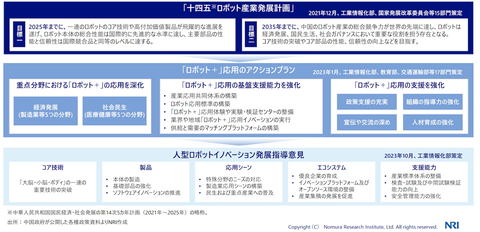

そんなロボット産業を育成するために、中央政府と地方政府が支援策を強化・拡充している(図4)。李氏の調べでは、2021年12月に工業情報部と国家発展改革委員会など15部門が「十四五ロボット産業発展計画」を策定し「2035年までにロボット産業の総合競争力を世界先端にする」などの目標を掲げた。

2023年1月には、同じく工業情報化部らが「ロボット+」応用のアクションプランを策定、2023年10月にも工業情報部が「人型ロボットイノベーション発展指導意見」を策定し、コア技術や製品、ユースケース、エコシステム、支援能力の方向を示した。

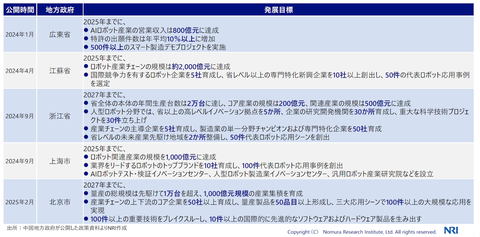

地方政府も2024年以降、ロボット産業育成のアクションプランを次々に発表している(図5)。李氏は「それぞれ地域の優位性を生かした支援策だ」とする。例えば、江蘇省は部品産業の育成、上海市は3つ重点地域の設定、人材が豊富な北京市は人材の発掘と育成をさらに強化などである。「政府の資金が有効に働いていることもある」(同)

ただ人型ロボット産業は「黎明期ということもあり、どんな価値を創造できるのか、はっきりしていない部分がある」と李氏は指摘する。「技術的な突破口がみえていないため産業育成自体にリスクがあるため、政府投資ファンドには失敗を許容するなどリスク許容メカニズムが採り入れられている」(同)ともいう。

例えば、広州市は単一プロジェクトで最大100%の損失を許容する。上海市はファンドやファンド管理者にネガティブな評価は下さない。「投資リターンを求めると、失敗できなくなる」(李氏)からだ。